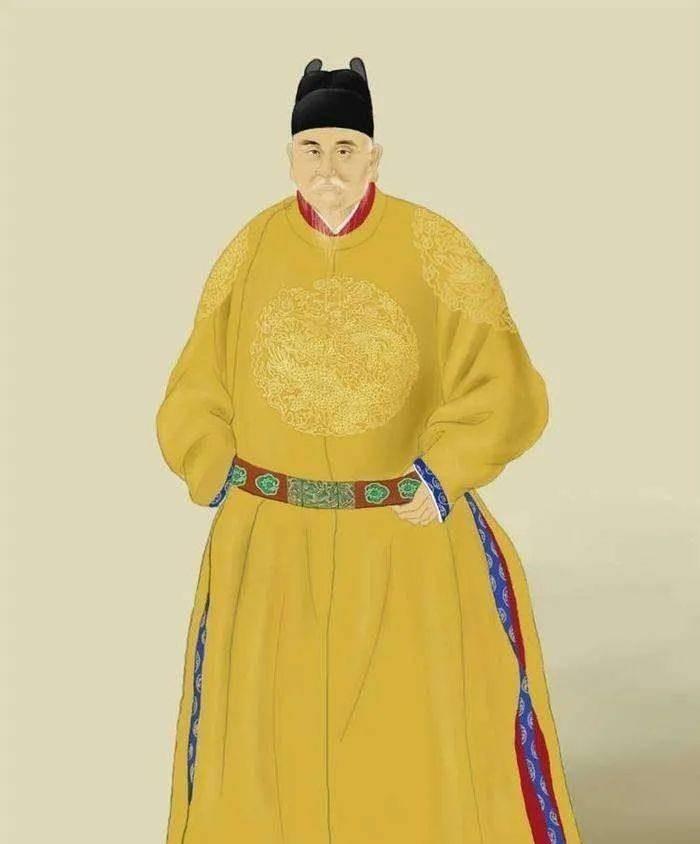

1407年,朱棣的妻子刚过世,他就给28岁小姨子徐妙锦写信:嫁给我吧!徐妙锦回:我染了天花!朱棣欣喜若狂:那更得娶你!徐妙锦被感动,害羞地送了朱棣1个信物,谁料,朱棣看后,脸色顿时阴沉,眼角闪过一丝杀机。 明成祖朱棣丧妻刚过,就向28岁小姨子徐妙锦求婚。她说自己染了天花,朱棣“欣喜若狂”,更坚决娶她。徐妙锦害羞送出信物,却让朱棣瞬间怒色显现。这样的转折背后有不可见的宫廷暗浪。 洪武三十五年(1407年),朱棣最信任的皇后去世。朝中震动,皇帝披麻挂孝整日抱卷思念。京城礼制繁复,朝臣哀恸不止。哀悼尚未过去,他就把目光投向了弟媳——已是三婚的徐妙锦。至少史书与野史都确认,他在悼念中动了意。 从身份看,徐妙锦出身王府。她是有皇家血统的贤良女子,年龄28,三婚却保有风骨。按礼制,成为皇后并不被允许。她虽常与宫中妇人往来,却在人群里不多言也是显眼存在。这次求婚,无疑带来更复杂的政治权势转换。 史料记载稍显模糊,但后世多认为朱棣以“玄德遗恨”之名,请求她赐婚。信件文字朴实无华,重点是“命我侍左右”而非“受封皇后”。这种请求像是唯一感情寄托,而非权位争夺。此信速传内廷,既有效也颇带试探意味。 徐妙锦回信中提及染痘,说自己“面有麻坑”,或许借此避婚。皇帝读过信后,据传欣喜:她若不美,正合我意。这样的反应似乎出于宽容,也含隐藏计谋——一位不被传统容貌所定义的皇后更易为己所控。这一回转,带出不一样的心理暗示,也让她动心。 她匆匆送来信物:一只绢帕,上面绣着凤凰和云纹,这应该是随信的赠礼。绢帕虽小,却隐藏意义——情感回应与权势肯定。对女子而言,这是送出自己心意的方式,是柔软表达,也是顺应皇命的缓冲。 皇帝接过绢帕,脸色瞬白。初显欣喜,骤变凝重,眼色变暗,宛如见到某种隐藏威胁。宫人无声,烛火映出他目光里的惊与疑。事态进入不确定阶段——这个看似和谐回应,其实暗藏更深问题。 后续数日,在宫中掀起风波。皇帝并非要破坏礼数,而是面对前所未有的问题:一个三婚且痘疤明显的嫡系女性进入皇宫,对朱棣权势意味着什么?礼制法规迫使他停步,内心却无法释怀。清洁皇宫洁净形象,与人性欲望在人心里相撞。 同时,宫内派系迅速分化。一派赞成这段婚姻可稳固外戚家族地位,另一派却担忧她会成为实权夹缚。宫人议论声不绝于耳,却再无人敢在皇帝面前公开发声。 与此同时,徐妙锦也陷入两难。她虽已送信物,也感受到皇帝诚意,却清楚这是场政治赌局。她既为感情所动,也有理智清醒:自己或许会成为未来的牵连对象。她开始收敛锋芒,减少出现在皇帝身边的时间。在府中闭门读书、礼佛、针线刺绣,借此赢得缓冲时间。 期间,朱棣却反反复复下旨。不见面、不召见、不册封,表面是尊重她的意愿,实际上是把婚姻悬于悬崖,让人心情无法安定。 他在殿前默坐,反复阅读那只绢帕,不让人察觉他的心中波澜起伏。 宫廷暗潮开始朝更深处涌动。 徐妙锦此番送信物,却似开启一场意志试炼:她是否愿意与朱棣共担后宫风雨?是否愿意遗忘过往三婚,重建身份与地位?宫人看不透,朝臣触不到,却能感受到这段婚姻可能压缩成未来的政治事件。 这一阶段,洞房未成,婚事先落下冰雹。悬念开始生成,也让人意识到这不是简单的情事,而是权力与礼制的较量。