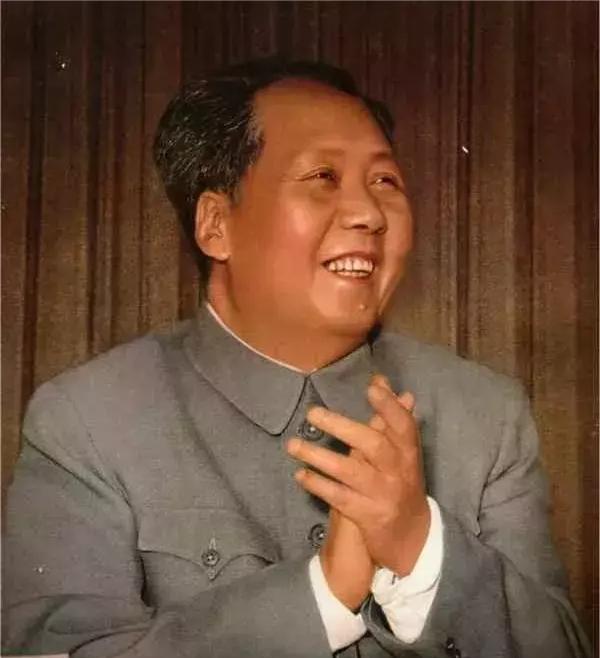

[太阳]1960年6月,毛主席得知美国总统艾森豪威尔要窜访台湾的消息后,在最高国务会议上说:艾森豪威尔要来台湾,礼尚往来嘛,我看就准备7万发炮弹迎客吧。 (信息来源:中国台湾网---毛泽东在涉台问题上的“联蒋抗美”) 1960年,台湾海峡再度成为国际关注的焦点,这一次,事件的导火索是美国总统艾森豪威尔决定访问台湾。 当艾森豪威尔的访问决定传到毛泽东耳中时,中国政府并没有选择保持沉默,毛泽东的反应既不急躁,也不慌张,他意识到,这不仅是美国的一次简单访问,而是美国持续插手台湾问题的延续。 在这种情况下,毛泽东提出了一个看似简单却富有深意的反击计划,用7万发炮弹“迎接”这位美国总统,这一举动并不是简单的示威,而是一次深思熟虑的战略选择。 7万发炮弹,毫无疑问,这个数字并非偶然,它体现了毛泽东在处理复杂局势时的智慧,他清楚,美国的介入已经对台湾局势造成了不小的影响,但毛泽东同样明白,直接冲突将给中国带来更大的政治和军事风险。 因此,他选择了一种既强硬又谨慎的方式,用炮弹作为对美国的“欢迎礼物”,这种方式不仅让美国感受到了压力,也向世界展示了中国在台湾问题上的坚决立场。 不仅如此,毛泽东的战略决策还考虑到了国际局势的复杂性,台湾问题并非仅仅是中美之间的争执,它涉及到全球政治的多个层面。 美国作为全球超级大国,其在台海问题上的任何举动都可能引发更广泛的国际关注和反响,在这种情况下,毛泽东并没有选择全面对抗,而是通过局部的军事行动以及坚定的外交表态,来传递中国不容侵犯的立场。 艾森豪威尔的访问并非一个孤立事件,而是台湾问题长期存在的根源之一,从1949年蒋介石败退台湾开始,台湾问题便成为了中美关系中最为敏感且复杂的议题之一。 美国自始至终在台湾问题上扮演了积极的干预角色,而蒋介石依赖美国的支持,继续其“反攻大陆”的战略,台湾问题不仅仅是两岸的争斗,它更是冷战时期国际政治博弈的一个重要组成部分。 美国对台湾的支持从未中断,随着蒋介石与美国的合作加深,美国通过各种形式的军事援助和外交支持,持续加强对台湾的控制。 特别是在1950年代,美国对台湾的支持达到了高峰,推出了一系列的军事和政治协议,进一步巩固了台湾在全球战略中的特殊地位,美国的这种做法,在一定程度上阻碍了两岸统一的进程。 中国并未因此而放弃对台湾的主权要求,毛泽东在多次公开场合表明,台湾是中国的一部分,任何外部干涉都无法改变这一点。 面对美国的持续干预,中国采取了“联蒋抗美”的策略,以避免美国的“划峡而治”阴谋得逞。 在这种背景下,台湾问题成为了中美之间持续对抗的根源,而每一次的局部冲突和政治事件,都是两国博弈的一部分。 在艾森豪威尔的访问之前,毛泽东已经决定采取军事行动回应美国的挑衅,解放军的炮击并不是随意的冲动,而是一次经过深思熟虑的战略安排。 毛泽东清楚地认识到,面对美国的挑衅,依靠外交表态并不足以改变局势,炮击金门不仅是为了震慑美方,更重要的是,它让全世界都看到中国捍卫主权的决心。 炮击的地点选择也具有深刻的政治含义,金门和马祖这些岛屿,虽然不直接属于台湾本岛,但它们却是两岸联系的重要纽带。 解放军炮击这些岛屿,实际上是在向国际社会传递一个信号:中国对于台湾及其周边地区的领土主权,毫不妥协,美方及台湾当局尽管反应强烈,但也无法否认这场炮击的政治意义。 国际社会对中国这一举动的反应充满了复杂性,一方面,美国政府表示强烈关切,认为中国的行动加剧了局势的紧张,另一方面,其他一些国家则开始对美国在台湾问题上的干预产生质疑。 毛泽东的策略不仅仅是局部军事行动,更是通过炮火让全世界看到中国的底线,炮击打乱了艾森豪威尔的访问计划,更在国际舆论中形成了对中国立场的支持。 艾森豪威尔虽然按计划访问了台湾,但他始终无法安心地完成行程,炮击带来的震慑力让他的活动大打折扣,许多原定的公开活动也因安全考虑被取消。 这一结果无疑让美国在台湾问题上的立场变得更加尴尬,毛泽东通过这一举动向世界证明了,台湾问题绝不是一个可以轻易插手的议题,中国在这一问题上的决心不可动摇。 毛泽东的战略远虑体现在这场炮战中,更在于他对台湾问题的全面思考,毛泽东深知,台湾问题的最终解决,必须在不激化与美国的全面冲突的前提下完成。 所以他采取了以局部军事行动为辅、通过外交手段进行协调的策略,毛泽东明确表示,台湾问题的解决不是一朝一夕的事情,而是一个需要长远规划的问题。 他提出,台湾可以在蒋介石的领导下保持一定的自治权,但前提是台湾的国际地位不应由美国决定,在这种思想的指导下,毛泽东提出了“和平解放台湾”的主张,最终在国际社会的支持下,逐步为两岸统一创造了条件。