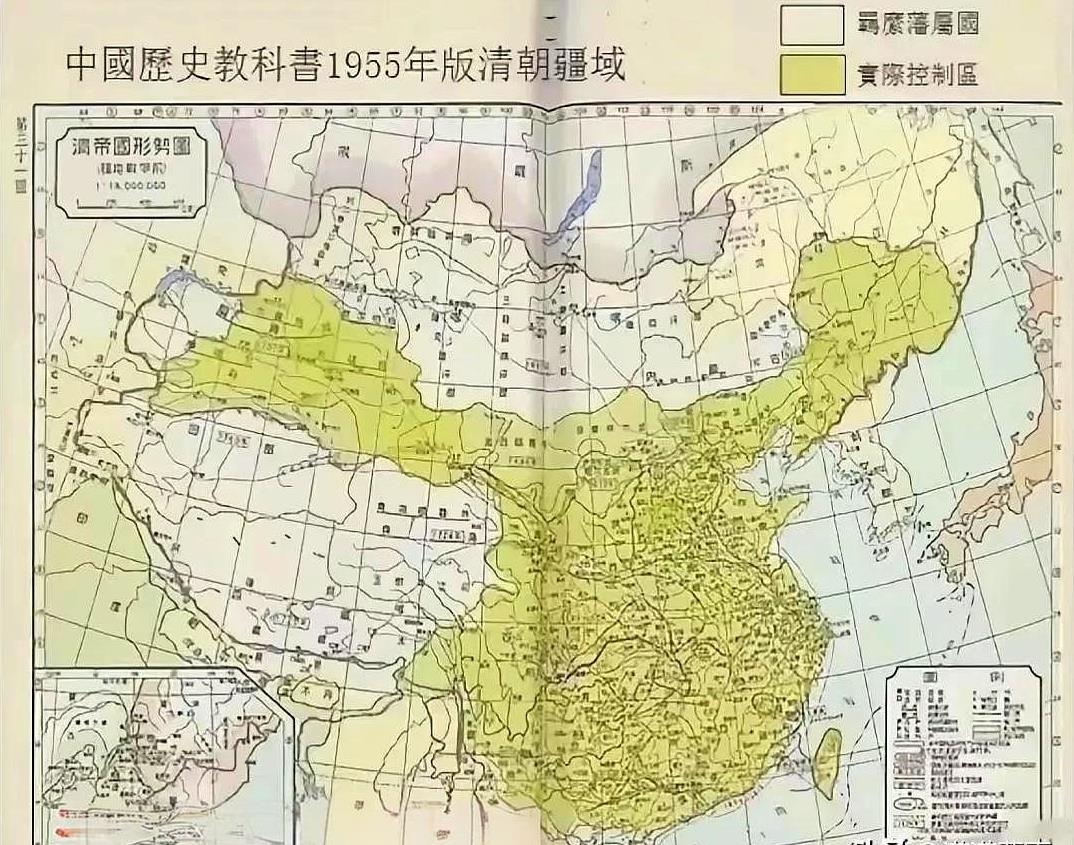

他一针见血地指出,真正的爱国,并非外力所能“刻画”而成。他以家喻户晓的岳母刺字为例,抛出了一个振聋发聩的问题:那刀刻的墨迹,究竟是岳飞驰骋沙场的源泉,还是早已沸腾热血的注脚?难道少了母亲的这一笔,一代名将就会临阵退缩,不愿为国捐躯吗? 清华大学的阎学通教授一席话,捅破了一层窗户纸。他坦率地说,对爱国主义教育,他尤其反对,认为这不是通过教育培养出来的。 岳飞的母亲在自己背上写了四个字,自己就可以上战场?难道不刻字,他就不往死里打了吗?这跟刻字有多大关系? 这句话说的很强硬,可是仔细想想,却感觉有些不对。爱国这种情感,从来不是饿了吃饭、困了睡觉的生理本能,而是一种更复杂的社会情感。 说到底,它需要后天的学习、引导和熏陶。岳飞的故事,人人皆知“岳母刺字”,但这四个字更像是一个毕业典礼,而不是开学第一课。 他母亲从小用树枝在沙地上教他识字,送他读圣贤书,在日常生活中灌输家国大义,这才是“精忠报国”信念的真正地基。种子再好,也得有土壤、阳光和水,否则如何长成大树? 古人说“人不学,不知义”,这个“义”字,包含了忠孝节义,自然也包括了爱国的大义。 有人或许会说,这是中国的特色。可放眼世界,即使是天天把个人主义挂在嘴边的美国,爱国主义教育也从未缺席。 他们倒是聪明,不叫“爱国主义教育”,而是包装成“普世价值”,打了一套从娃娃抓起的组合拳。 小学生每天要对着国旗宣誓,高喊“上帝保佑美国”,历史课更是反复强调独立战争的“正义性”,连“没有代表不纳税”这种政治口号都成了小学生的常识。 阎教授若以为,这种有系统的、常态的意识形态导向,并不包含在教育的范围内,那就是对“教育”这个词的理解有误。 历史也反复证明,教育塑造了一个民族的脊梁。左宗棠抬着棺材收复新疆,靠的绝不仅仅是一时冲动,更是他自幼所受“天下兴亡,匹夫有责”的教育,这份信念让他走出了书斋,奔赴万里边疆。 而方志敏身陷囹圄,在最绝望的环境里,依旧能写下光芒万丈的《可爱的中国》,这难道是因为监狱的条件好吗?不是,是因为教育早已把家国情怀刻进了他的骨子里。 抗战时期,西南联大在炮火中也要坚持升起国旗,这本身就是一堂最深刻的爱国教育课,它告诉所有师生,国土可失,但国魂不灭。再看五六十年代,清华大学的毕业生们奔赴大漠戈壁,投身“两弹一星”,钱学森、邓稼先等人放弃国外的优渥生活回国效力,也正是因为那个时代的教育,让他们坚信个人价值只有与国家命运结合时才最有意义。 可历史讲得再多,总有人觉得离得太远。那不妨看看今天。在多元文化的冲击下,一些年轻人对外国的短视频、快餐如数家珍,却说不清端午节除了粽子还有什么意义。网络上,抹黑英雄、解构历史的言论时有出现,如果没有正确的是非观作为“防火墙”,思想的阵地就可能被这些乌烟瘴气所占领。 人的思想好比一块田,你不去种麦子,它自己就会长满杂草。看看那些落马的高学历官员,学识不可谓不渊博,但最终走上歧途,不正是价值观教育这根弦松了吗? 因此,爱国主义教育绝非可有可无的点缀,更不是生硬的说教。升国旗、唱国歌这些看似“形式主义”的活动,恰恰是在潜移默化中培养归属感和敬畏心。 海外的华人为何总要在春节聚在一起?正是从小到大的文化熏陶,让他们在心底里知道自己的根在哪里。一个国家的现代化建设,尤其需要年轻人将个人前途与国家命运联系起来。 如果学校教育只盯着升学率,而忽视了价值观的培养,那无异于盖楼只打了地基却不砌墙,看似基础牢固,实则一推就倒。 说到底,爱国主义教育就像空气,平时你感觉不到它的存在,可一旦缺少,整个社会都会窒息。它是一个国家和民族的精神根基。 面对各种似是而非的论调,我们或许更应该思考:在这片思想的田野上,我们该如何更用心地播种、耕耘,才能让爱国的信念在每个人的心中扎下深根,而不是任其被风雨侵蚀、被杂草吞没?