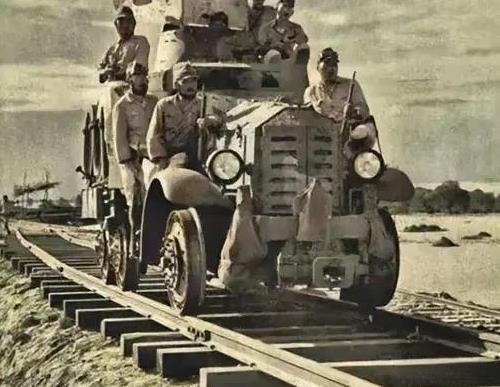

1906年,蒋介石一脚踢向妻子,瞬时,妻子捂着肚子倒下了,哀泣不止,蒋母怒了,大骂蒋介石,赶快请郎中...... 1906年冬,奉化溪口镇的剡溪边,寒风卷着薄雾,蒋家老宅丰镐房里却燃着一团火。毛福梅捂着肚子倒在青砖地上,脸白如纸,身下洇出一片刺眼的红。她咬紧牙关,痛得蜷缩成一团,却没喊出一声。 屋外,蒋母王采玉的骂声如雷,劈头盖脸砸向儿子蒋介石:“你个忤逆子!快去请郎中!”她抄起竹条,狠狠抽了蒋介石几下,逼他出门。屋里,毛福梅的呼吸越来越弱,郎中赶到时,摇着头叹息:孩子,没保住。 这一脚,不仅踢碎了一个未出世的生命,也踢开了毛福梅与蒋介石之间本就脆弱的夫妻情分。她是溪口岩头村毛氏的女儿,十九岁嫁入蒋家,成了十四岁蒋介石的妻子。婚姻是王采玉一手操办,图的是毛福梅稳重能干,能管住这个“瑞元无赖”。可新婚夜,蒋介石竟躲到母亲房里睡,留下毛福梅独对红烛到天明。溪口镇的街坊至今还记得那桩笑谈:新郎跑去抢爆竹蒂头,惹得人议论“婚姻难到头”。 毛福梅没读过书,裹着小脚,性子却韧如青竹。她默默操持家务,伺候婆婆,撑起蒋家门面。蒋介石却心比天高,1903年进凤麓学堂,1905年远赴日本振武学堂,立志以枪杆子救国。他的诗写得豪迈:“腾腾杀气满全球,光我神州完我责。”可对家中妻子,他只剩冷眼和不耐。1906年那次争执,起因不过是家中开支,蒋介石嫌毛福梅管得严,失手一脚,酿成大祸。王采玉心如刀绞,她盼了多年的孙儿没了,儿媳的血迹像烙印,深深烫在她心头。 毛福梅的痛,没能换来丈夫的回心转意。1909年,蒋介石短暂回国,王采玉押着儿媳追到上海,逼他圆房,只为延续香火。次年,蒋经国出生,丰镐房终于有了笑声。毛福梅把心全扑在儿子身上,蒋介石却越走越远,上海、广州,革命的浪潮里,他的身影越发模糊。毛福梅守着老宅,开了间小裁缝铺,针线穿梭间,补贴家用。她教蒋经国识字,送他进学堂,盼他成才。镇上人说,这位少奶奶从不抱怨,脸上总挂着笑,可谁也没见她眼里有过光。 1927年,蒋介石带着一纸离婚协议回到溪口。他要娶宋美龄,需一个“干净”的身份。毛福梅攥着协议,沉默良久。她想起新婚夜的孤灯,想起那次小产的剧痛,想起这些年独自撑家的孤单。她拒绝了,说婚是长辈定的,哪能随便散。可蒋介石拿蒋经国威胁:“不签,他就不用读书了。”毛福梅的手抖了,最终按下手印。离婚不离家,她被称作“义姐”,仍住丰镐房,操持家务,蒋介石每月寄来生活费,却再未踏进老宅一步。 宋美龄初到溪口,送来人参、狐裘,毛福梅回赠家乡菜,鸡汁烤芋艿、梅干菜烧肉,送到乐亭别墅。清晨,蒋介石趁宋美龄未醒,悄悄回丰镐房吃早点,毛福梅低头伺候,像个影子。她从不争,也不问,只在佛堂前烧香,祈求儿子平安。 1937年,蒋经国从苏联归来,母子相拥痛哭。毛福梅看着洋媳妇方良,笑说“芳娘”太俗,改名“方良”,还按溪口习俗为他们补办婚礼。丰镐房里,猪羊齐全,丝竹声起,热闹得像从未破碎过。可蒋经国想带母亲去赣南奉养,她却摇头:“我走了,这宅子谁守?”乡亲们跪求她留下,她心软了,留在了溪口。 1939年,战火烧到溪口。日军扬言若蒋介石不和谈,就炸平他的老家。12月12日,六架日机低空掠过剡溪,炸弹如雨,丰镐房后门轰然倒塌。毛福梅正收拾蒋经国的旧衣,听到轰鸣,跑出屋却忘了钥匙,又折返。屋梁塌了,她被压在瓦砾下,怀里还抱着经国小时候的布鞋。邻居挖出她的遗体,镇上人哭成一片。蒋经国从赣州星夜赶回,扑在母亲遗体上,泪如泉涌。他手书“以血洗血”,刻石立碑,誓报杀母之仇。葬礼简朴,蒋介石未至,只送来一封信,十二个字:“鉴于战局动荡,总以入土为安。” 毛福梅的墓碑上,只刻“显妣毛太君之墓”,未冠蒋姓。她守了蒋家三十年,从新娘到义姐,始终是那个沉默的背影。蒋经国后来常说,母亲是他心中最坚强的人,可她的名字,湮没在溪口的烟尘里,没能载入史册。 历史学家研究发现,毛福梅的隐忍与牺牲,间接影响了蒋经国的执政风格,他后来的亲民政策,或许带着母亲的影子。 溪口镇的剡溪依旧流淌,丰镐房的青砖上,似还留着她缝补衣物的针脚,安静地诉说一段未被喧嚣淹没的往事。