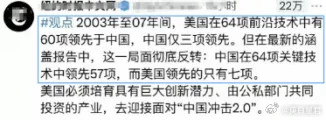

“中国犯了个最大的战略失误!”2024年,新加坡外交专家提醒中国:“中国近些年有一个最大的战略失误,那就是是疏远了美国商界,”那么事实果真如此吗? 改革开放那会儿,美国大公司是最早一批冲进中国的外国企业,他们带来了钱、技术,还有管理经验,也让中国制造业开始升级。 到2010年前后,美国企业在中国挣得盆满钵满,也同时推动了中国经济飞速发展,中国和美国一直在互利中前进。 2018年以后,两国之间的贸易摩擦愈演愈烈,美国政府先是打贸易战、再是限制高科技出口,接着开始在投资领域也下了不少“绊马索”。 美国在华企业突然发现自己处处受限制,营商环境变得没有过去那么确定,在这个大背景下,那些曾经特别愿意在中国说话、帮忙“缓解气氛”的美国大企业,作用明显变小了。 不少人觉得中国在应对这些变化时,关注点更多放在自己“强身健体”、追求技术独立和保障国家安全上了,也有人说中国对美国企业的吸引力没有以前那么足了。 其实不只是美国企业这么看,中国国内也有不少反思,比如知识产权保护是不是做得够到位,营商环境是不是透明公正,还有数据管理政策是不是让外企觉得不方便,这些问题都成了在华美企经常提起的话题。 以前美国政府要对中国强硬时,美国商界还能出面调和一下气氛,而现在他们的影响力确实变弱了。 不过,这几年美国国内的政治气氛也发生了大变化,现在流行“去风险”、“分散供应链”,美国企业都被鼓励要减少对中国的依赖,一些企业甚至开始把部分产能转往印度和越南。 现实情况是,像特斯拉在上海的工厂还在扩大生产,苹果的供应链很大一部分还是依赖中国市场。但技术型企业里,说要“搬家”、“减少投资”的声音也不小,和二十年前一窝蜂扎进来相比,现在美国企业进中国明显变慢,甚至分流到更多国家。 说中国是单纯“疏远”美国商界其实太简单了,国际格局本身在变,地缘竞争加剧,全球供应链也在重新洗牌,各国企业都在看着法律、看着政策风向行事。 中国这几年也学得快,不断出台新政策,提高知识产权保护,也努力让市场更加规范透明,例如,很多自贸区在吸引外资上的政策做得越来越细致,广东还有专门的涉外商事仲裁法院,许多国际投资机构和律所也说,现在中国的营商环境总体没有恶化,反而越来越规范。 中国积极推动多边贸易,吸纳了更多来自欧洲、东南亚甚至中东的资金,不再像以前那么依赖美国企业,这也是顺应时代、分散风险的一种调整,中国提出“双循环”,其实就是要让内外市场相互补充,不再把所有鸡蛋都放在一个篮子里。 现在的中国已经完全不是四十年前那个只能靠别人“输血”的国家了,中国在产业链、创新、消费市场的地位,都跟美国企业深度捆绑。 中国并没有拒绝美国企业进入,许多美企高管也还在不断访问中国市场,表示愿意长期投资和共赢。 以后合作和竞争都会并存,如何沟通和相互信任,才是中美商界能否继续共赢的关键所在。