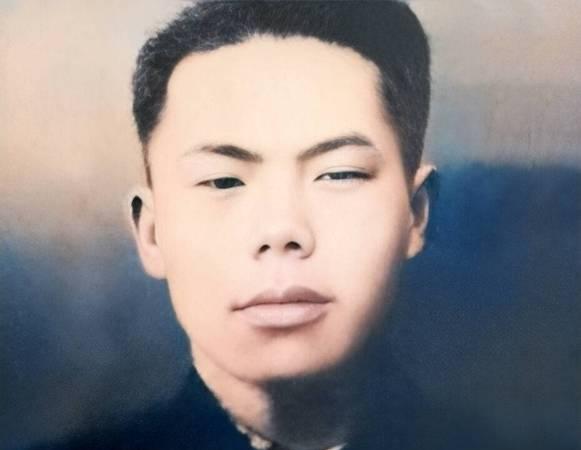

1952年朝鲜战场,一位初上战场的志愿军新兵,在与敌军交火时杀得血气翻涌,竟独自追击六十余名溃逃美军,吓得这群美国大兵丢盔弃甲、狼狈逃窜。 【消息源自:中国人民革命军事博物馆《抗美援朝战争史》(第三卷)2010年版;林炳远口述回忆录《我的上甘岭》四川人民出版社2019年】 1952年深秋的朝鲜五圣山,寒风卷着硝烟在坑道口打着旋儿。22岁的四川兵林炳远缩了缩脖子,把冻得发红的双手往棉衣袖子里又揣了揣。这位参军前连县城都没去过的农家子弟,此刻正蹲在597.9高地的坑道里,听着头顶炮弹落下时发出的尖锐呼啸。 "龟儿子,今天这炮弹比赶场还热闹。"身旁的老兵马占福吐了口带沙土的唾沫,山东口音混着川话,"小林,数清楚第几发了不?" "从早上算起,怕是有两千多发了。"林炳远揉了揉被震得嗡嗡响的耳朵。坑道顶的土簌簌往下掉,煤油灯的火苗跟着晃了晃,在斑驳的墙面上投出几个佝偻的人影。 这是上甘岭战役的第十三天。美军所谓的"摊牌行动"把这片不到四个足球场大的山头,硬生生炸矮了两米。范佛里特将军的"饱和轰炸"可不是闹着玩的,林炳远他们清早出去撒尿,看见阵地上连块完整的石头都找不着了,弹坑挨着弹坑,活像老家的蜂窝煤。 "爆破组准备!"连长的吼声从坑道深处传来。林炳远一个激灵站起来,棉衣下摆扫倒了半缸凉水——这是他们排最后半缸清水了。他抄起爆破筒的动作比三个月前刚上前线时利索多了,那时候他连炸药包都捆不利索,气得马占福直骂"锤子"。 猫着腰钻出坑道时,林炳远差点被眼前的景象钉在原地。月光下的阵地像被犁翻过几十遍的烂菜地,铁丝网扭成麻花,炸断的树桩冒着青烟。三十米开外,美军坦克的履带声压得人胸口发闷。 "看见那个机枪巢没?"马占福的胡子茬上还粘着压缩饼干的渣,"你从左边绕,老子给你架枪。"老兵说着往地上啐了口血沫子——前两天被震的,耳朵眼里现在还在渗血。 林炳远数着心跳往前爬。碎石子硌得膝盖生疼,但他顾不上了。美军照明弹升空的瞬间,他瞥见钢盔下那双蓝眼睛——是个年轻的白人军官,正叼着烟给重机枪装弹链。林炳远突然想起参军时区里干部说的话:"美国兵怕死,你硬他就软。" 爆破筒冒着青烟飞出去时,他听见马占福的冲锋枪响了。轰隆一声,热浪掀得他滚出去两米远。等耳鸣稍缓,他发现自己正压着半截炸烂的机枪管,掌心被烫得滋滋响。 11月5日那天,林炳远做了件后来被写进教材的事。当时阵地上就剩他、马占福和个十七岁的小通信员。美军两个排呈钳形包抄上来,钢盔在晨雾里泛着冷光。 "龟孙子的,学精了。"马占福往M1卡宾枪里压最后几发子弹,"小林,把你那'土飞机'准备好。"他说的是林炳远发明的"延时手榴弹"——把三颗手榴弹的弦系在一起,算准时间往山下滚。 当美军踩进雷区时,林炳远拉弦的右手抖得像风中的树叶。爆炸声未落,他抄起上了刺刀的步枪就冲出战壕——后来战报上写,这个四川兵当时吼的是"锤子才怕你",但他自己记得喊的是老家收稻时的号子。 等增援部队赶到时,597.9高地的山坡上横七竖八躺着四十多具美军尸体。林炳远坐在炸塌的掩体上,正用绷带缠被弹片刮烂的小腿。马占福蹲在旁边,拿缴获的Zippo点烟——打火石早磨秃了,还是从个美国军官口袋里翻出来的。 "抽烟不?"老兵把烟盒递过来,上面印着金发女郎。林炳远摇摇头,摸出兜里最后半块压缩饼干。阳光穿过硝烟照在阵地上,他忽然想起离家那天的太阳也是这么亮,晒得稻田里的水泛着金光。 战后统计,这个四川农民的儿子在上甘岭创造了单兵歼敌140余人的纪录。当授功勋章别在他染血的军装上时,记者问有什么感想。林炳远搓着满是老茧的手,憋了半天说:"我们排...还剩几个?" 很多年后,有军事专家在复盘上甘岭战役时发现,正是无数个像林炳远这样的普通士兵,用血肉之躯把范佛里特的"弹药量"换算成了另一种数学——每平方米落下76枚炮弹的山头,最终站着的仍是志愿军的红旗。而这一切,都始于那个四川兵在战壕里数炮弹的夜晚,始于他把爆破筒扔出去时,心里默念的那句"锤子才怕你"。