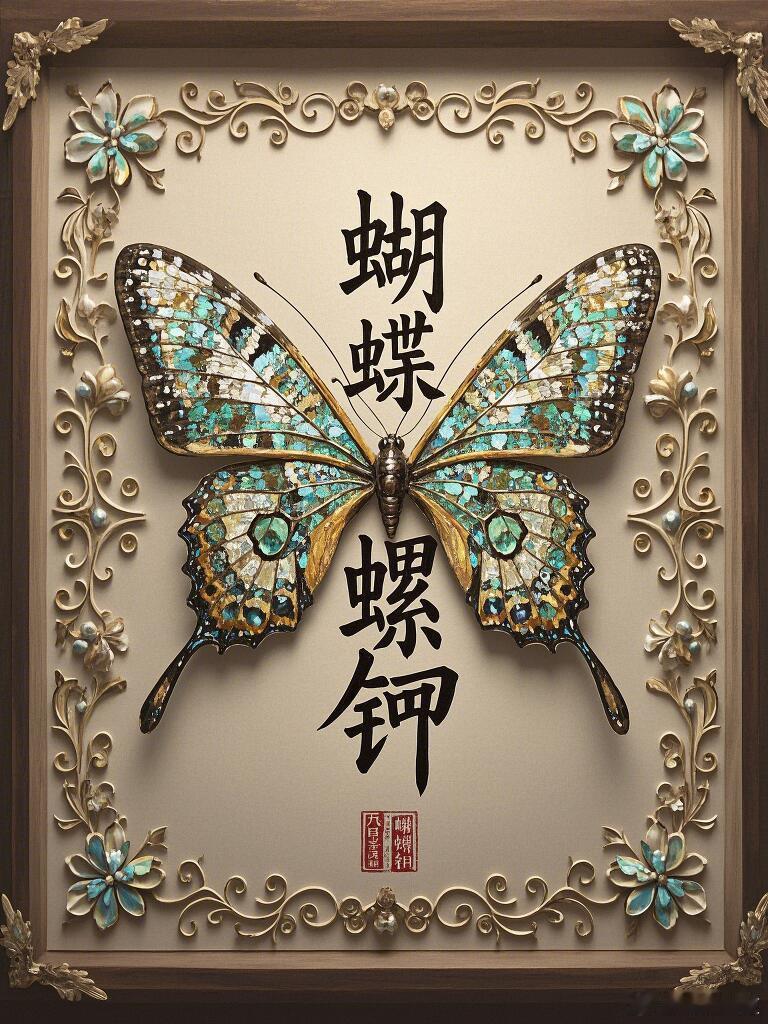

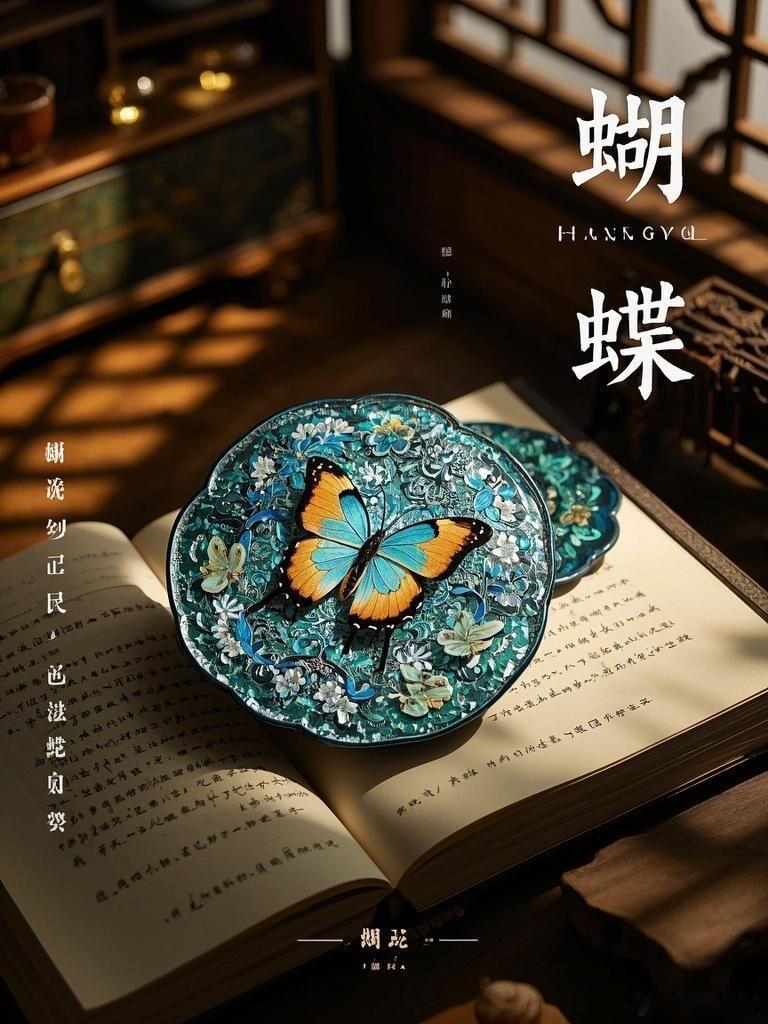

传统手工艺 螺钿非遗手作

螺钿,又称螺甸、螺填、钿嵌等,是中国传统非遗文化中的瑰宝,是一种将贝壳薄片镶嵌于器物表面的装饰工艺。它以贝壳为原材料,通过精细的加工和镶嵌,展现出绚丽多彩的艺术效果。

历史背景

螺钿的历史非常悠久,最早可追溯至商代,是漆器工艺体系中的一个重要分支。考古发现表明,西周时期已有螺钿漆器,唐代时螺钿工艺达到成熟,铜镜漆背螺钿尤为著名。明清时期,螺钿工艺达到鼎盛,广泛应用于家具、漆器、乐器等领域。

工艺特点

螺钿工艺的核心在于将贝壳磨成薄片,再镶嵌于漆器、木器或金属器物表面。根据贝壳厚度和工艺的不同,螺钿可分为厚螺钿(硬螺钿)和薄螺钿(软螺钿):

厚螺钿:贝壳厚度在0.5至2毫米之间,多用于大型家具,图案简洁大气。

薄螺钿:贝壳薄如蝉翼,常用于精细装饰,如扬州点螺漆器,其艺术效果更为绚丽。

制作流程

螺钿的制作工艺复杂,主要包括以下步骤:

绘制图案并选择合适的贝壳材料。

将贝壳打磨成薄片,并切割成所需形状。

将贝壳片镶嵌于器物表面,通常需要多次打磨和推光。

最后涂覆保护层,以增强光泽和耐用性。

现代传承与发展

随着非遗文化的复兴,螺钿工艺逐渐受到更多关注。现代螺钿不仅用于传统工艺品制作,还被应用于现代设计领域,如家居装饰、首饰设计等。此外,螺钿手作活动也逐渐兴起,让更多人有机会体验这一古老技艺。中国文化艺术分享