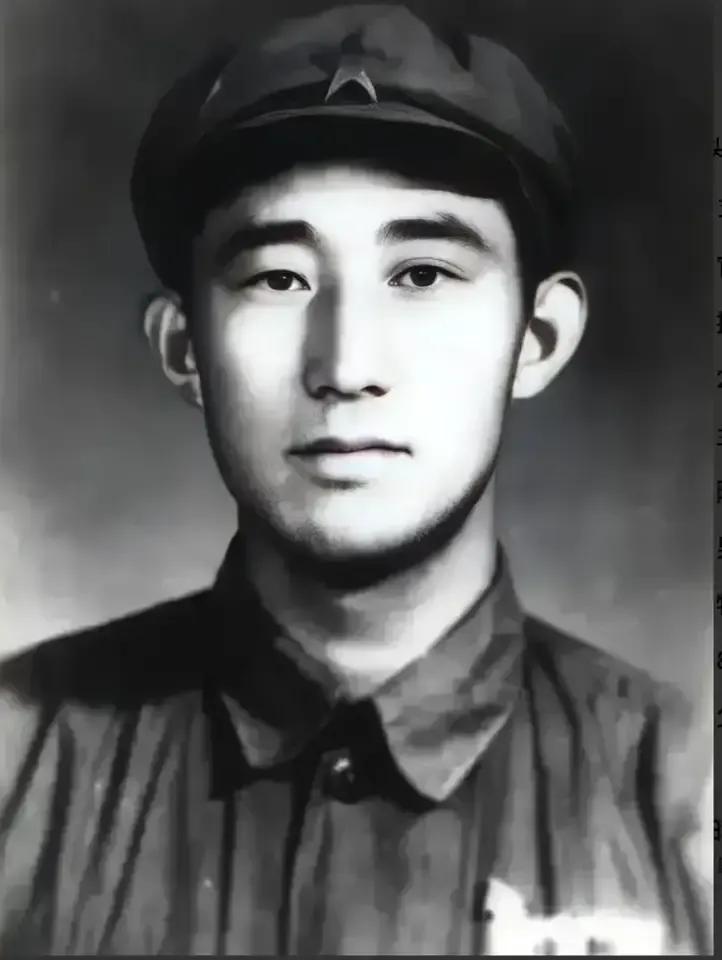

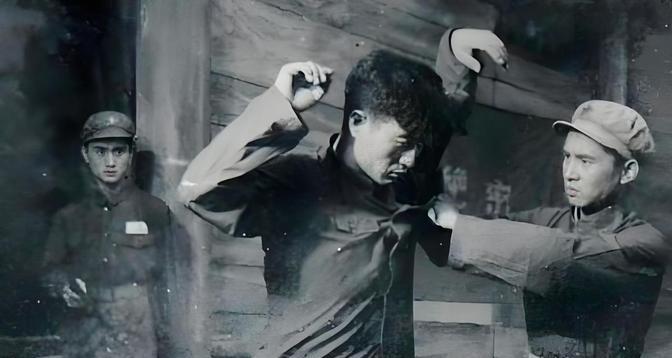

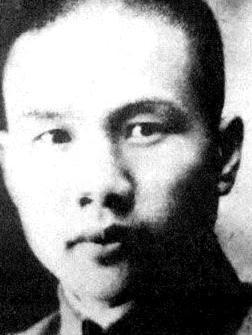

1949年,潜伏在敌人内部的地下党员吴荣森,不幸引起了特务的注意和怀疑,而就在他准备撤离,突然收到一份紧急情报… 很多年后,人们谈起青岛解放,总会说那是一场漂亮的战役。 却很少有人知道,在胜利的背后,有人用性命换来准确的时间和布局。 而吴荣森,就是那个关键时刻按下“发送”的人。 吴荣森最早接到任务是在1948年一个下雨的夜晚。 鱼贩送来的鱼篓底下藏着一张纸条:组织需要你设立一台秘密电台。 吴荣森明白这意味着什么。 彼时的青岛戒备森严,美军和国民党军混合驻扎,街头巷尾全是便衣特务。 他的身份是“庐山号”军舰的中尉电讯官,表面风平浪静,实则一举一动都被盯着。 从那天起,吴荣森装作爱逛电料行的海军军官,在中山路和太平路的几家店里转悠。 白天买零件,晚上在家焊电路,月光下的焊点一闪一闪,像一枚枚信号弹。 他的妻子徐宝光守在门边,耳朵贴着门缝听外面有没有脚步声。 窗户贴着厚帘,任何光都不能泄露出去。 他们的第一台发报机,就在那样的夜晚拼凑完成了。 发报地点选在观象山脚下一个不起眼的阁楼里,紧挨着教堂。 他等的就是钟声,每到整点,钟声响起,他就同步发电波,用声音掩盖电流声,骗过侦测车。 电台一开,情报就开始源源不断地送出去。 有敌舰出航时间,有美军换岗表,还有港口的布雷图,几乎支撑起了解放军对青岛的整个情报体系。 每次发报,他都冒着被抓的风险,而每次逃过,他和妻子只能小声叹一口气。 但敌人也不是傻子。 1949年春天,侦测车越来越频繁出现在街头。 尤其是那台车顶竖着天线的新型美式货车,每次经过阁楼附近,电磁仪表都会抖动得厉害。 吴荣森知道,距离暴露只差一步。 于是他改装发报机成可拆卸式,信号一发完,立刻拔掉电线,藏进墙缝里。 有时凌晨两点发,有时三点四点,让侦测队摸不着规律。 只是这种日子,随时可能戛然而止。 就在青即战役打到白热化时,他原本已经准备好随部队撤回解放区。 谁知竟临时收到一条极其紧急的消息:蒋介石改变撤离计划,延后一周,还要从上海调来十二艘舰船接应。 所有的作战部署,都是按照旧计划进行的。 如果不立刻送出新情报,整个攻青部署可能就会失败。 这是一次毫无退路的选择,他妻子几乎哭着说能不能换个办法,他只是摇头说,电台最稳妥。 他换了电池,核对了密码,把发报时间定在凌晨两点。 那天夜里,风特别大,吴荣森小心翼翼打开窗,把天线挂上烟囱。 钟声一响,他手指一下一下敲着电码,窗外的街上,侦测车远远驶来,带着尖锐的金属声音。 警报响起的瞬间,他没有停,继续敲,直到最后一个电码发出,才立刻收起电台。 侦测车亮起探照灯,屋外脚步声急促,几秒钟后门被撞开。 几名特务闯进来,枪口指着他的脸:“刚才谁在发报?” 他坐在书桌前,手里摊着一本《无线电原理》,表情冷静得近乎无情: “我在研究舰载通信,你们干扰公务,打算负什么责任?” 气氛凝固了几秒,特务头子扫了一眼桌上的书,沉默着挥了挥手。 等他们走了,吴荣森靠在椅背上,整件军服已经被汗湿透。 三天后,前线根据他发出的情报调整部署。 6月2日中午,青岛广播电台宣布解放。 人群蜂拥上街,欢呼声铺天盖地,他站在阁楼窗边,看着街上的红旗和笑脸,眼泪止不住地掉下来。 他没说什么,只是收拾好电台,藏好密码本,悄悄回到了胶东区委。 当组织知道他就是那个发报的人,所有人起立鼓掌。 领导握着他的手说,你守住的不只是电台,是整座城的命脉。 新中国成立后,吴荣森从未提起过这段经历。 直到1983年,党史办的人来访,他才打开那个尘封的木箱。 里面是发报机的零件、旧电池、手写的密码本,还有泛黄的电报纸。 他轻轻擦拭这些旧物时,什么都没说,只是眼神,像极了那年阁楼里的那道光。 有人说,谍战故事最精彩的,是刀光剑影。 但真正动人的,是那些在暗夜中用无线电和信念对抗全世界的人。 他们不求名,不图利,只想完成一句话:信号不断,胜利可期。