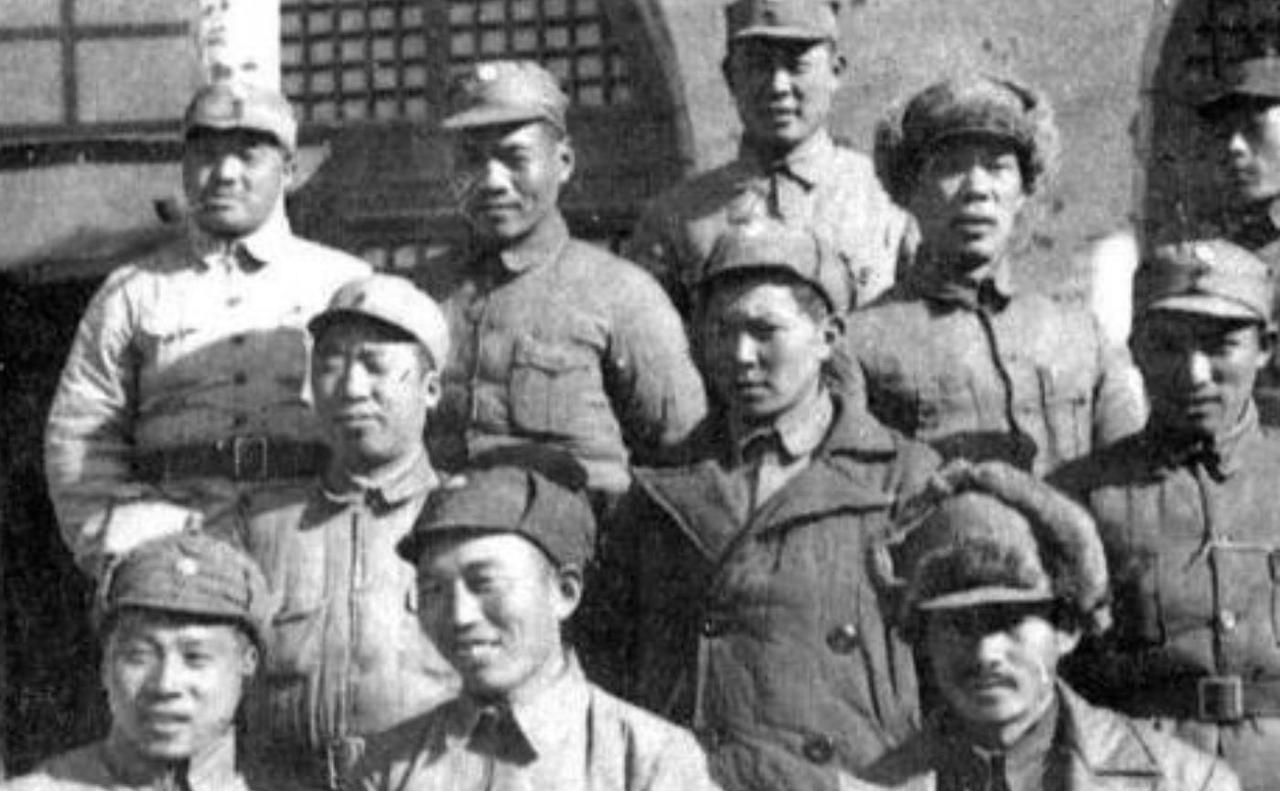

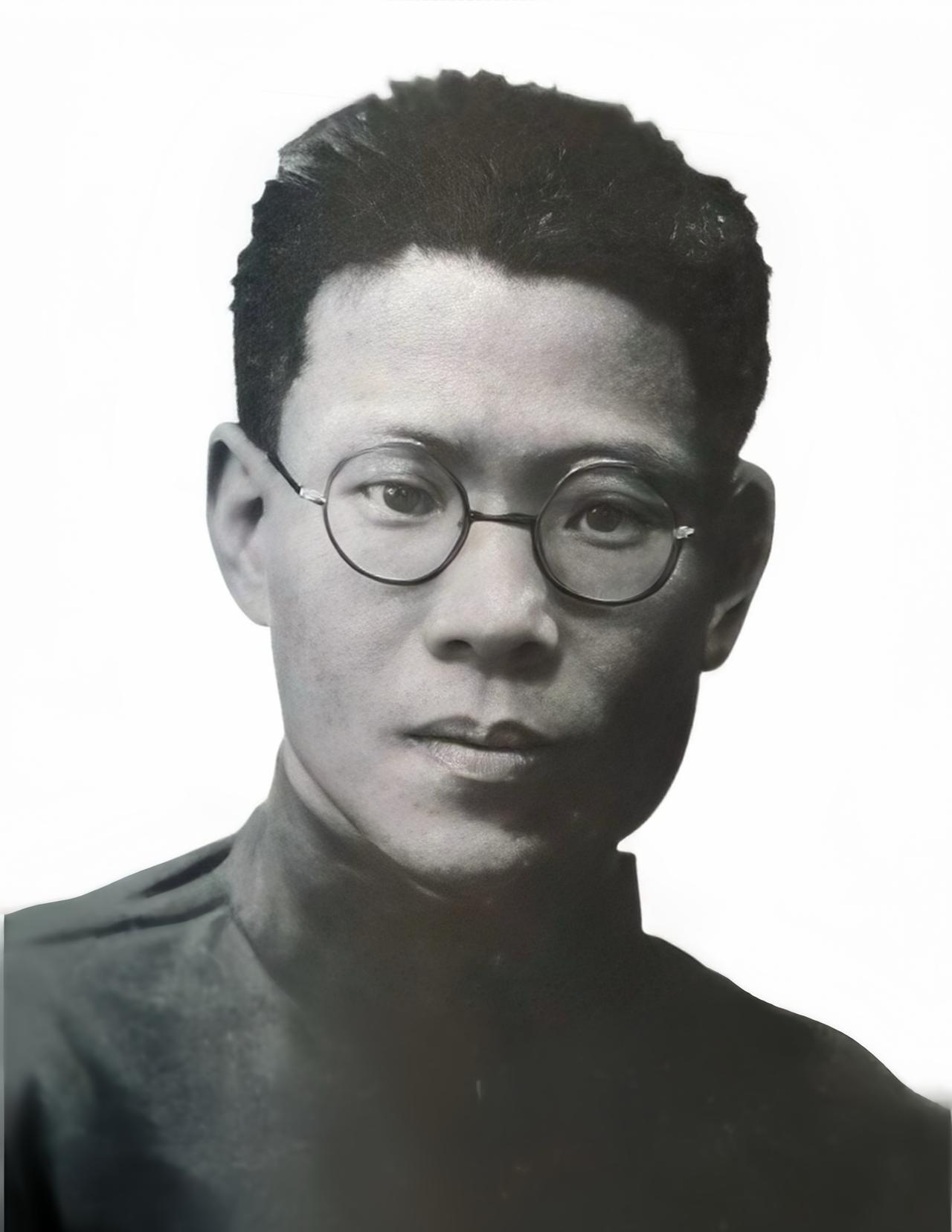

1981年11月间,大病初愈的王震将军回到了家乡浏阳县北盛镇马战村。一到家,王震就对三弟说:“我这次是来‘拾脚印’的,在家里多住几天。” 王震,1908年4月11日出生在湖南省浏阳县北盛镇马战村,家里穷得叮当响,土墙房子连瓦片都凑不齐。他小小年纪就下地干活,挑担、锄田,手上磨出厚厚的老茧。 1924年,他跑去长沙铁路当工人,接触到进步思想,脑子里开了窍。1926年,他加入共青团,第二年正式成为中共党员,铁了心跟党走。 1929年,他投身中国工农红军,参加创建湘赣苏区,跟着队伍爬雪山、过草地,走完长征的苦路子。 抗日战争期间,他当上八路军120师359旅旅长兼政委,带着部队在南泥湾开荒种地,硬是把荒地变成粮仓,还自己动手做衣服、织布,解决了部队的后勤难题。 解放战争中,他带兵打下延安战役、青化砭战役,战功摆在那,谁也挑不出毛病。建国后,他去了新疆,担任农垦部长,组织大伙儿开垦北大荒,硬生生把荒地变成良田。 后来,他还干过国务院副总理、中共中央党校校长、中华人民共和国副主席,忙活了一辈子,就没停过脚。 1981年11月,王震刚从大病里缓过来,身体还没完全恢复,就回了浏阳县北盛镇马战村。他一下车就说要“拾脚印”,想在老家多待几天,摸摸小时候走过的路。 村里人听说他回来,呼啦啦围上来,老的老,小的小,都想看看这位从村里走出去的大人物。他在家没待一天,就坐不住了,第二天就跑去县委,撂下话要找麻烦。县委的干部们被他逗乐了,但也知道他不是来闲聊的。 王震一开口,就数起了浏阳的特产:夏布透气又轻薄,豆食嚼着嘎嘣脆,鞭炮全国有名,菊花石雕得精致,还有雨伞、竹器,样样都是宝贝。 他点这些东西,不是为了显摆,而是想让这些特产变成真金白银,装进老百姓的口袋。他强调家庭副业得抓起来,农民的日子得富起来,不能光靠种地混日子。 他还提到中央正在推承包责任制,鼓励大家多种经营,搞活经济。他盯着县委的干部们,语重心长地说,你们是浏阳百万人的“父母官”,得带头干实事,带着农民往前冲。 他希望这些干部能干出名堂,在县志上留下一笔。会后,他没急着走,拉着县委书记问东问西,关心水稻产量、农民收入,还特别问了竹器作坊和菊花石的开发情况。 他叮嘱说,菊花石是浏阳的招牌,得好好弄,竹器也得找大市场,别窝在村里卖。回村后,他也没闲着,走村串户,看看老乡们的收成,摸摸地里的土,关心谁家的日子过得咋样。 他还去了竹器作坊,拿起篮子瞧了又瞧,夸手艺好,鼓励多做点往外卖。几天后,他才离开,临走前还嘱咐家里人,多为乡亲们打算。 王震离开马战村后,没歇着,继续为国家的事操心。他多次去新疆,跑遍戈壁荒滩,检查农垦项目,指导生产建设兵团恢复发展。 1981年11月后,他飞到乌鲁木齐,和年轻人座谈,鼓励他们扎根边疆,把地盘守好。1993年3月12日,他在广州病逝,享年85岁。 他的骨灰按遗愿撒在天山和石河子垦区,跟他奋斗一生的土地合在一起。浏阳的特产后来慢慢火起来,菊花石、夏布、竹器都有了名气,老百姓的日子也比以前好过了,王震的期望在老家落了地。 王震回乡的这趟“拾脚印”,不只是走走老路那么简单。 他从村里走出去,闯过枪林弹雨,干过开天辟地的大事,晚年还惦记着家乡的土特产和老百姓的日子。他在县委那番话,点出的不只是夏布、鞭炮这些东西,而是想让浏阳的干部们明白,农民的日子得靠实打实的干劲过好。 他推家庭副业、承包责任制,不是空喊口号,而是希望乡亲们能靠自己的手艺和地里的产出,过上踏实的日子。他的话接地气,句句戳在点子上,干部们听完都知道,这位老将军不是来摆架子,而是真心想让家乡好起来。 这次回乡,短是短了点,但王震的脚步没白走。他提的那些特产,后来真成了浏阳的招牌。菊花石雕刻,靠着独特花纹,慢慢打开了市场,卖到了外地甚至国外。 夏布、竹器这些老手艺,也在政策扶持下,成了不少农户的副业收入。承包责任制在浏阳推开后,农民种地更灵活,收成好了,腰包也鼓了。 1980年代初,农村经济刚起步,王震的这趟回乡,像是在关键时候推了一把,提醒大家别忘了脚下的地,别忘了手里的活计。他的话,像种子一样,埋在浏阳的土里,后来慢慢发了芽。