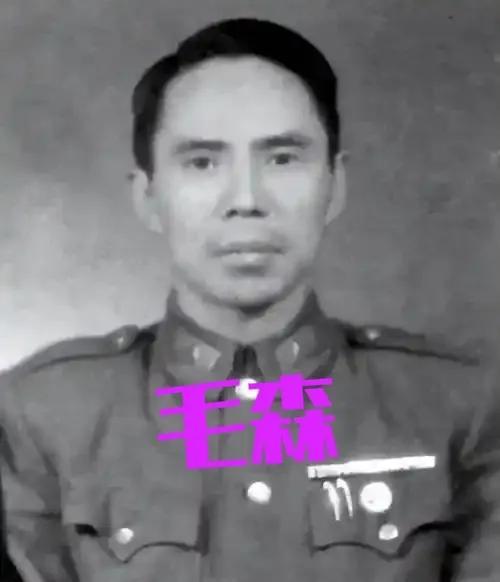

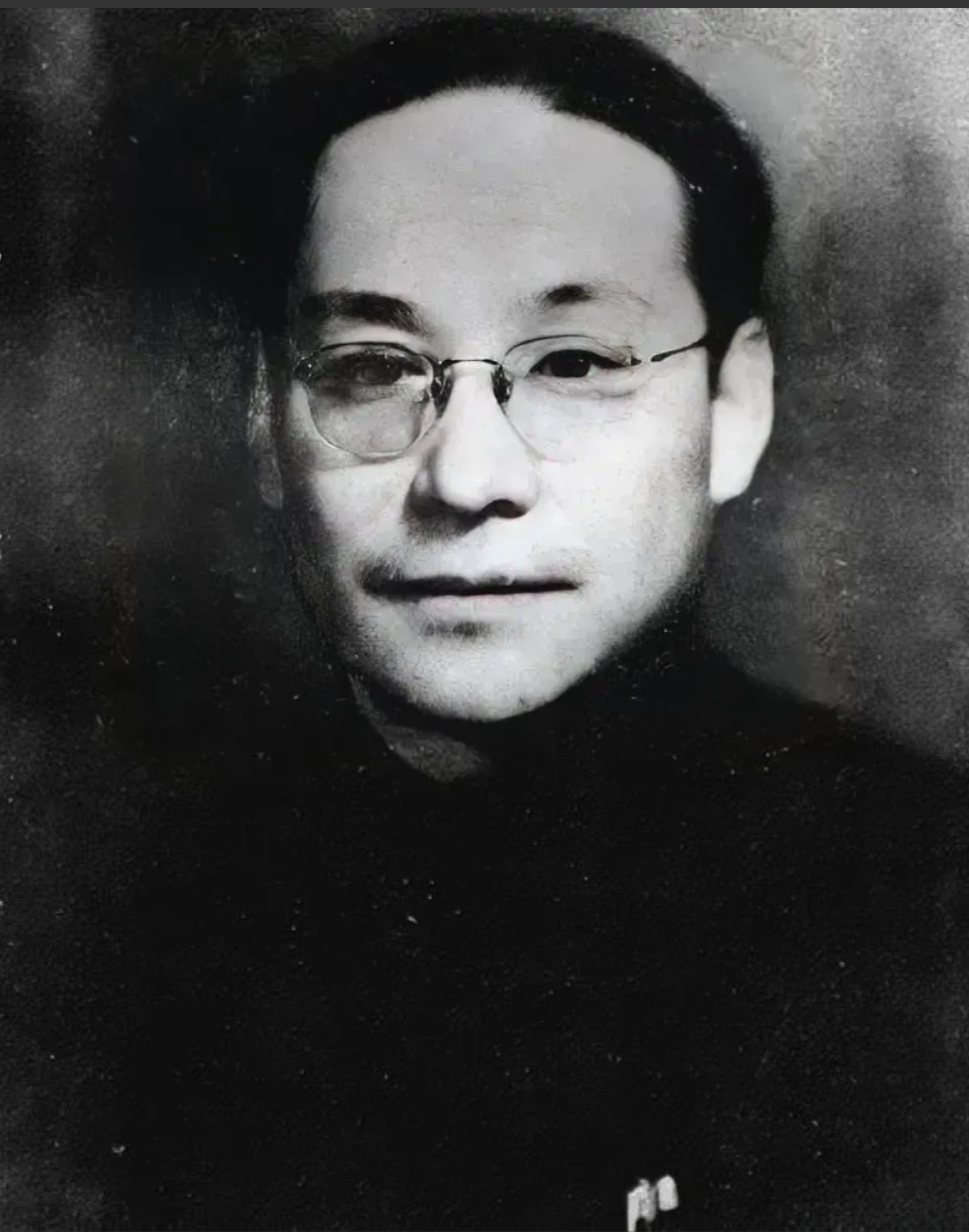

1948年,德国一位63岁的流浪汉,突然收到了一笔2000美元的汇款,他看了一眼汇款地址写着:中国南京,不禁泫然泪下。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年,柏林街头灰暗破败,战后余烬尚未散尽,冷风穿巷而过,将积雪扬得满地皆是,在一幢破旧的公寓楼里,一位63岁的老人推开吱呀作响的木门,弯下腰从邮差手中接过一封沉甸甸的信。 他瘦削的手微微颤抖,衣袖已磨得起毛边,信封正面几个字格外显眼,“中国南京”,老人愣住了,像是多年未曾听到这熟悉的地名,指尖轻轻摩挲,仿佛透过纸张感受到遥远东方的温度。 他缓缓撕开信封,一张汇款单从中滑落,金额为2000美元,他盯着纸面看了许久,昏黄灯光下,那双布满血丝的眼泛起水光,泪水悄然滴落在汇款单上,墨迹随之晕开。 眼前这一幕,如同一颗石子投入记忆的湖面,泛起一圈圈涟漪,将他带回十一年前的冬天,那时的南京正遭受前所未有的浩劫,硝烟与哀嚎笼罩着整座城市,日军大举进攻,烧杀抢掠,百姓流离失所。 而身为德国西门子公司驻南京代表的他,原本可以搭乘最后一批撤离船只,远离这片即将被战火吞噬的土地,但他没有离开,而是选择留下,用自己的力量为那些无助的人提供庇护。 他的住宅位于南京城西北角,当时被划入国际安全区范围,他主动将自家宅邸开放给避难者,从最初的几十人到后来的数百人,小院挤满了老弱妇孺。 白天,他奔走于各个收容所之间,协调粮食分配,夜里,他守在门前,听着远方传来的爆炸声,手握日记本,借着烛光记录每一桩暴行,和他一起努力的,还有来自多个国家的国际友人,他们共同推动设立了占地约3.86平方公里的南京安全区,尽可能收容更多的平民。 面对日军频繁的威胁与骚扰,他挺身而出,以其德国公民的身份、佩戴纳粹党徽的“特殊”地位,多次前往日军司令部交涉,要求他们尊重国际人道法。 他不是战士,却用非武力的方式,为二十五万中国平民撑起了一道脆弱却坚定的防线,在那段时间里,他的鞋子常常沾满泥泞,身上布满烟火熏染的痕迹,唯独眼中始终坚定。 1938年,他接到公司的正式召回令,在离开南京的那一天,无数曾受他保护的人站在码头挥手送别,有人将米袋偷偷放进他携带的行李中,有人跪在地上磕头表达感恩,他站在船头,久久凝望着渐行渐远的南京城,心知此别可能永不再见。 回到德国后,局势风云变幻,他曾试图将在南京所见暴行呈交给国际社会,却因此被盖世太保传唤审查,日记和相关资料也被迫上交,战争结束后,他又因早年曾加入纳粹党,遭盟军逮捕审讯,失去一切社会保障和经济来源。 西门子公司拒绝恢复其职位,他只能靠零星翻译工作维持生计,住所简陋、食物匮乏,冬日中他裹着破旧大衣在垃圾桶里翻找剩食,身形日益瘦弱,那年冬天,他已经快要卖掉书桌上的油灯,只为换几片面包充饥。 这时一封来自南京的信悄然而至,信中除了汇款单外,还有市长署名的短笺,以及民众自发募集的生活物资,他一边拆开包裹,一边看着罐头、奶粉、干果,指尖颤抖,久久未能言语。 这些物资和金钱,来自于南京百姓的一分一毫,他们有人捐出仅有的银元,有人送来节日积攒的米粮,有老校长亲赴海外采购食品,再经多方转运送到柏林,这不仅仅是援助,更是一份迟来的问候,是沉甸甸的记忆回响。 这笔钱缓解了他生活的燃眉之急,也唤醒了他对往昔使命的坚持,他将自己在南京所记录的手稿重新整理,超过2000页的文字与照片汇编成册。 他不再向世界控诉,而是希望将真相以更温和却真实的方式保留下来,他提笔写下感谢信,寄往南京,他在信中写道,那份记挂胜过千金。 那个曾于冬日收到南京来信的老人,用一生证明了人性的温度,他所付出的善意,终在历史的某个节点得到了回响,而那封印着“南京”二字的信,也早已超越了金钱的意义,成为连接两个民族之间最真挚的情感纽带。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新华社《约翰·拉贝:南京大屠杀中的“活菩萨”》

皮皮虾

致敬!