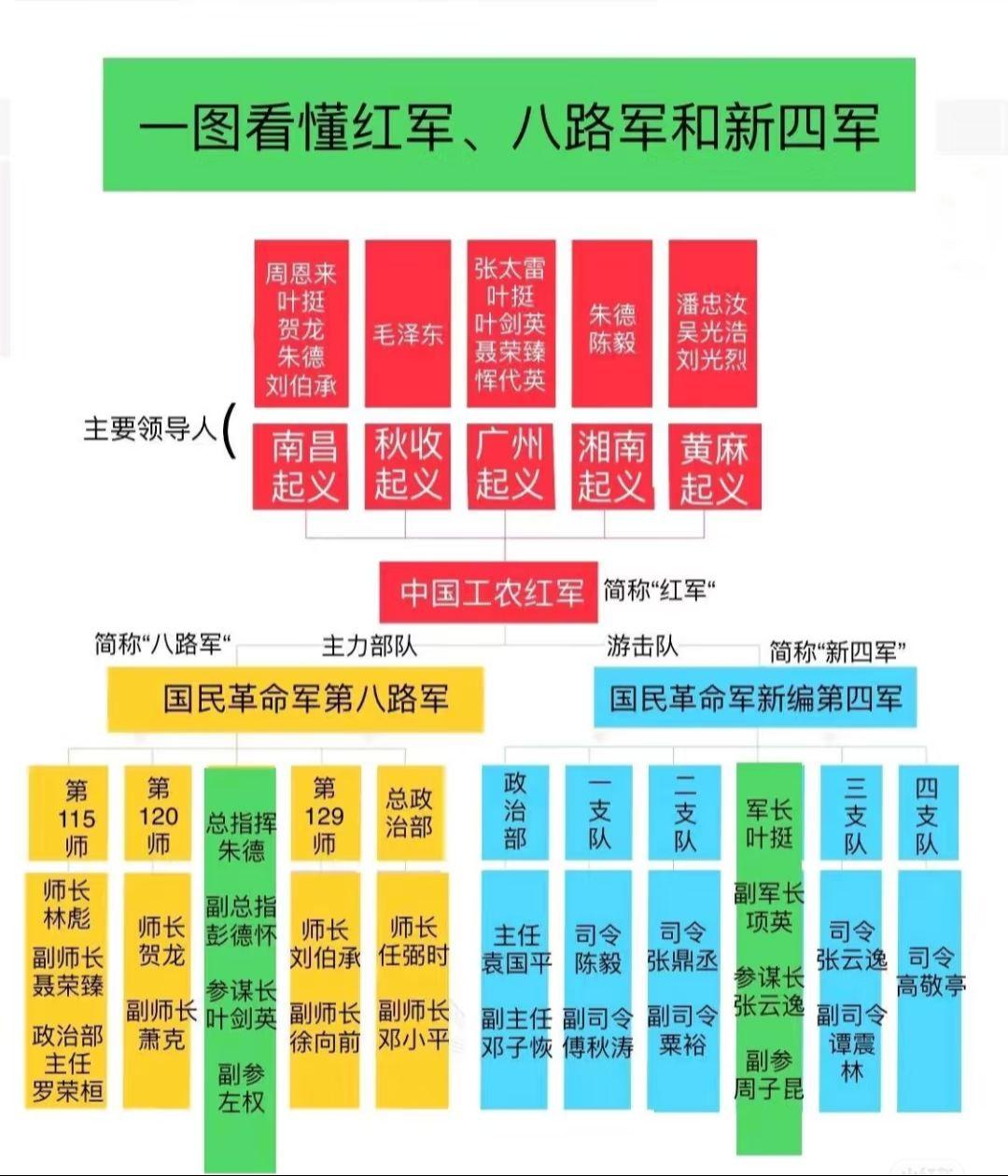

1955年,一27岁新四军士兵复员回乡,媒婆给他介绍了一43岁、有6个孩子的寡妇,但没想到,他同意了,然而见面后,女人却愧疚的说:“对不起,隐瞒了你一件事,” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1955年,江苏东台县。 27岁的周元官拖着一条在战争中伤残的腿,带着军功章,回到了父母双亡、家徒四壁的故乡。 乡亲们同情这位为国负伤的退伍军人,热心为他张罗婚事。 媒人介绍了邻村43岁的寡妇沈邦珍,她带着六个孩子,生活极度贫困。 得知女方年长16岁且带着六个孩子,周元官犹豫了。 但出于礼貌,他决定去看看。 走进沈邦珍家,景象令他心酸。 破败的茅草屋摇摇欲坠,屋内家徒四壁,孩子们衣衫褴褛、面黄肌瘦。 交谈中得知,为养活孩子,沈邦珍忍痛将大女儿送作童养媳,二儿子外出当学徒。 这位母亲在绝境中展现的坚韧,深深触动了周元官。 他看到了孩子们眼中的渴望,一股强烈的保护欲油然而生。 他沉默片刻,对媒人点了头。 新婚不久,沈邦珍愧疚地坦白了一个秘密。 为给前夫治病,家中欠下巨额外债。 这消息如晴天霹雳。 看着妻子惶恐的眼神和孩子懵懂的脸,周元官没有退缩,坚定地说:“别怕,债,咱们一起还!孩子,咱们一起养!这个家,有我!” 这句承诺重如千斤。 周元官立刻行动:拿出全部退伍金偿还部分紧急债务。 拖着残腿,一家家拜访债主,以军人信誉恳求宽限和减免利息,其真诚打动部分债主。 又向昔日战友求助,得到支援。 仅用一年,他奇迹般还清了所有债务! 卸下重担的沈邦珍泪流满面,这个家终于看到希望。 债务还清后,周元官第一件事就是接回大女儿,一家人真正团聚。 生活依然清贫,但阴霾已散。 尽管腿脚不便,周元官每天黎明即起,带领能下地的孩子田间劳作,教他们农活技术。 夜晚,他与沈邦珍在油灯下修补农具、缝补衣物,规划未来。 夫妻同心,日子虽苦却充满希望。 孩子们从陌生拘谨,渐渐依赖敬爱这位新父亲,发自内心地称呼他“爸爸”。 周元官起初不习惯,但听着真诚的呼唤,心被温暖填满,视孩子们如己出。 时光流逝,在周元官和沈邦珍辛勤操持下,茅屋变瓦房,生活改善。 孩子们长大成人。 周元官倾尽全力为他们张罗婚事,看着他们成家立业。 他与沈邦珍未生育,但六个孩子已是生命最深的牵挂。 2004年,沈邦珍病逝。 临终前,她紧握孩子手叮嘱:“你们爸爸为这个家付出一辈子,吃了太多苦……你们定要好好孝顺他,给他养老送终……” 孩子们含泪郑重承诺。 沈邦珍走后,孩子们铭记母嘱,不忘继父如山恩情。 年过古稀的周元官患严重糖尿病,需人照料。 六个子女及配偶商议决定,轮流接父亲到家中居住,悉心照料饮食起居,陪伴聊天,带他就医。 无论工作多忙,他们都严格按排班表执行。 这份超越血缘的孝心,是周元官无私付出最温暖的回报。 周元官的故事,是责任、担当与超越血缘亲情的动人篇章。 他本可选择轻松之路,却因善良与责任感,毅然扛起破碎家庭重担。 他以军人坚韧和男人担当,还清巨债,更用无私爱养育六个非亲生子女,给他们温暖家和希望未来。 子女晚年的反哺孝心,是人间大爱最珍贵的回响。 周元官用一生,诠释了真正的顶天立地与无疆大爱。 主要信源:(东台沈灶——一位新四军老战士和七个养子女的故事)