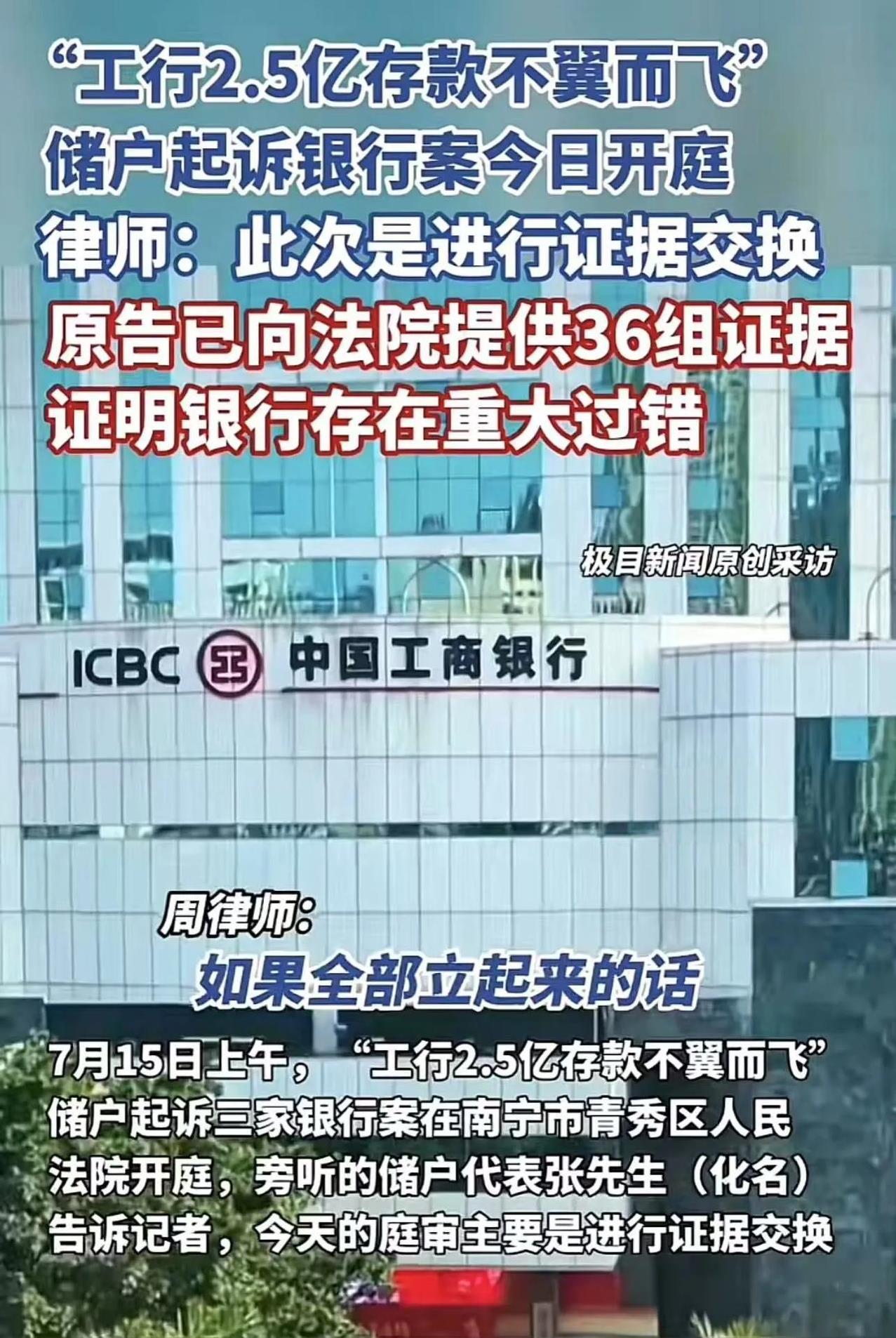

一银行2.5亿存款被银行员工转移窃取,28名储户起诉银行要求赔偿!银行:员工个人犯罪与银行无关!我们没有责任,是储户的过错,储户自己被高息吸引,将银行密码和身份证交给员工! 法庭上银行的代理人,把一句话重复了很多遍:“这是梁某的个人犯罪,与银行无关。”这句话是银行试图撇清所有责任的盾牌。而另一边28名储户的诉求也很简单:“我们信的是银行,不是梁某。”这起2.53亿元的存款失踪案,就卡在这两种说法之间。 银行的逻辑首先指向储户自己。他们认为储户之所以上当,根源在于贪婪。梁某承诺的回报高得离谱,除了正常利息,每个月还多给4.5%,算下来年化收益超过50%。银行方面觉得,任何一个正常人看到这个数字,都应该知道有问题。 银行的第二个论点,是储户自己不小心。他们指出储户们把自己的银行卡密码和身份证原件,都主动交给了梁某。这在任何金融操作里都是大忌。银行认为自己已经在存单背面印了风险提示,尽到了告知义务,是储户自己放弃了安全防线。 最后银行拿出了最有力的武器:刑事判决。法院已经判了梁某无期徒刑,罪名是个人犯罪,而不是单位犯罪。在银行看来,法律已经给这件事定了性,既然是员工的个人行为,那银行这个“单位”就不该出来赔钱。 但储户们反问了一个最基本的问题:这一切是在哪里发生的?不是在马路边,不是在咖啡馆,而是在工商银行的营业大厅和VIP室里。梁某当时穿着工行的制服,头衔是金融业务部经理。储户们面对的是银行的员工,在银行的地盘,办银行的业务。 犯罪的手法也离不开银行这个环境。储户先在一楼柜台存钱,拿到真的存款凭证。然后被梁某带到楼上VIP室,就在这个看似绝对安全的地方,真的凭证被换成了假的。这个骗局能成功,靠的正是储户对“工行VIP室”这个环境的信任。 更关键的是钱被转走的速度。有储户的钱存进去不到45分钟就被转走了。一笔大额资金,这么快就从账户消失,银行号称滴水不漏的风控系统,却全程没发出任何警报,也没有任何拦截。这就好比家里装了最贵的防盗门,结果小偷用一把假钥匙就轻易打开了。 庭审中一个更惊人的事实被捅了出来。储户段女士的律师提交证据,显示案发期间,银保监会曾经11次向这家工行分行发出风险预警,内容直指其存款业务存在异常。这相当于监管部门已经提前打了11次电话告诉银行:“你家可能要出事了,赶紧查查。” 结果是这11次外部的严重警告,并没有让银行采取任何有效措施。就像一个昏昏欲睡的保安,对讲机里已经喊了11遍“有情况”,他却充耳不闻。这让银行“不知情”的说法,变得完全站不住脚。 不仅外部警告被无视,银行内部的系统其实也报警了。梁某操作的那些大额、异常的转账,多次触发了银行内部的风控警报。但这些由系统自动发出的警报,同样石沉大海,没有任何人去处理和干预。 这就让事情的性质变了。如果说梁某是小偷,那这家银行就像一个门户大开、警报失灵的仓库。从被忽视的外部监管预警,到被屏蔽的内部系统警报,再到员工在营业场所为所欲为。这已经不是“个人犯罪”四个字能解释的了。 这就引出了一个法律问题,叫“表见代理”。说白了就是,储户看到的,是穿着银行制服的经理,在银行的地盘上办事,他们有足够的理由相信这个人代表的就是银行。就算这个人是骗子,但银行既然没管好自己的人、没管好自己的地方,就得为这个“外观”造成的后果负责。 现在整件事的矛盾就集中在这里:银行坚称这是员工个人问题,储户有过错;而储户和律师则认为,银行系统性的管理失控,才是根本原因。银行的安全保障义务,不能只停留在纸面上。 这起案件的判决,已经不只是那还没追回的1.2亿元归谁的问题。它在拷问一个更基础的信任:老百姓把钱存进银行,是信任柜台后面那个人,还是信任银行这块招牌?如果银行的营业厅都不安全了,那钱还能放哪儿? 最终法庭的判决,将为“信任”这个词给出一个司法定义。这个定义会直接影响到未来每一个走进银行的普通人,心里到底是踏实,还是会多一丝不安。