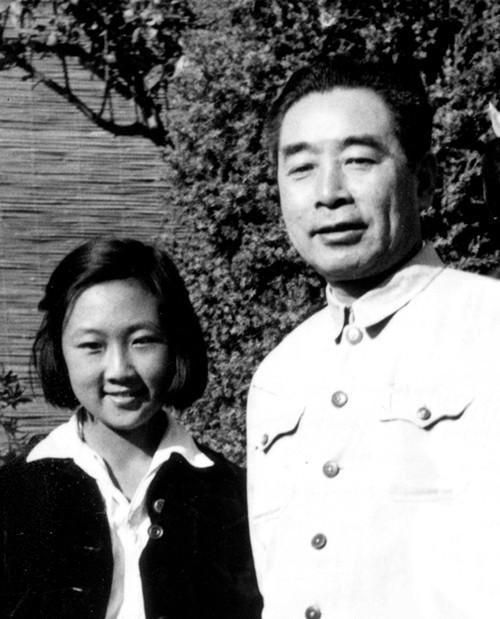

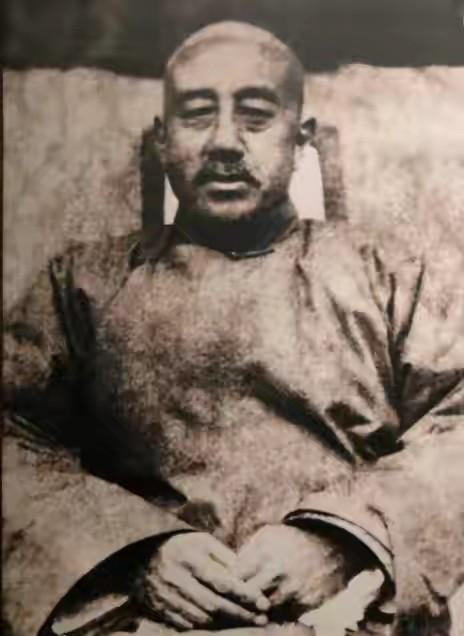

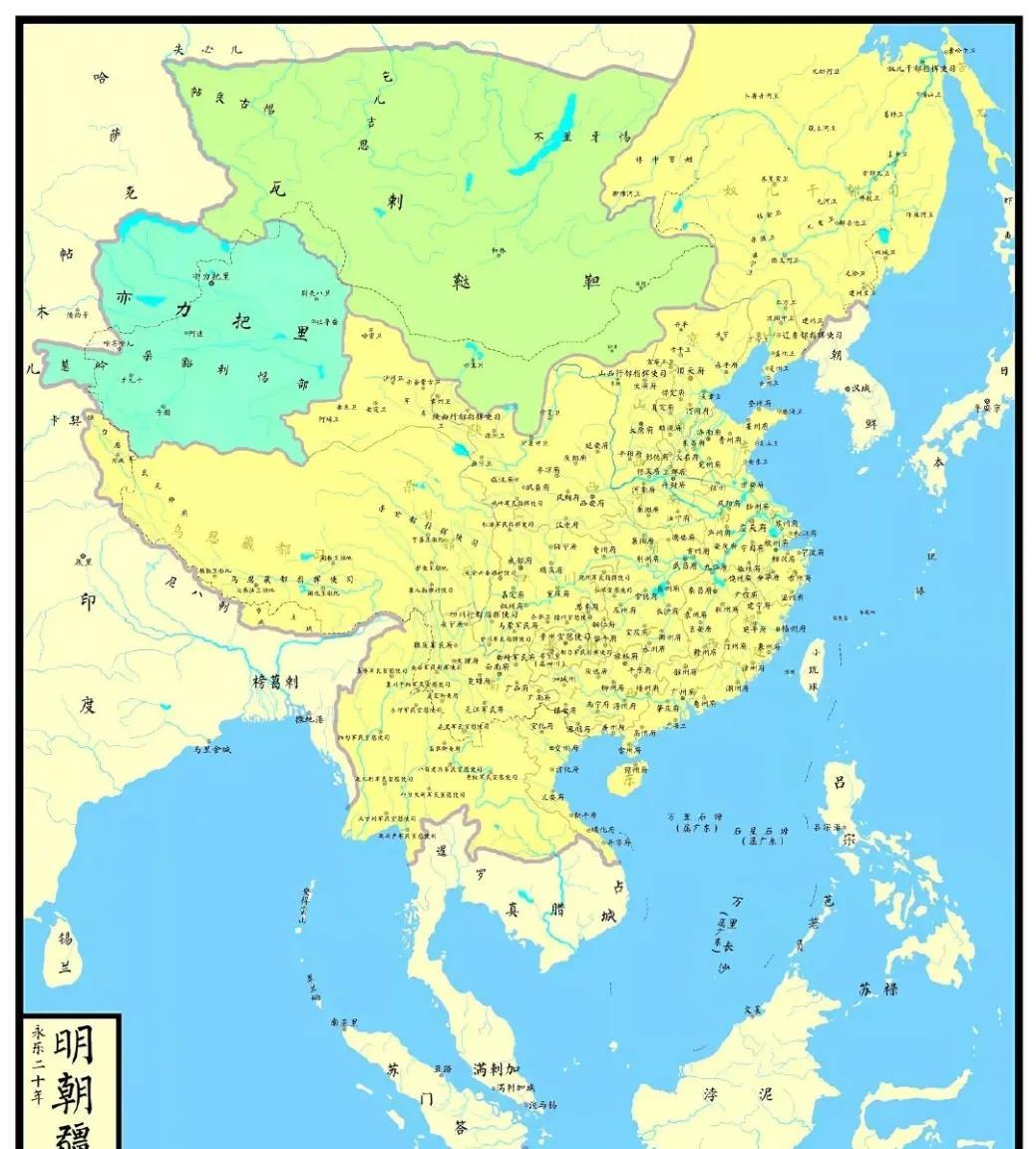

父子情深!不懂革命的父亲,最惦记闹革命的儿子周恩来,甘愿漂泊 “1938年3月5日晚上十点多,汉口月台寒气逼人——’爹,这趟车颠得厉害吧?’周恩来伸手去接周贻能的行李。”父子四目相对,灯光一晃,所有疲惫瞬间退散,只剩浓浓暖意。 那一年,武汉还是抗战前线大后方。周贻能第一次真正看见儿子的公开身份:国共合作时期八路军驻武汉办事处副主任。一身灰布军装,肩章并不起眼,可父亲知道,这个长子已站在民族命运的漩涡中心。 说来有点反差。周贻能不谈主义、不懂什么“资本主义链条”“无产阶级专政”,却记得儿子五岁时写下的那句“为中华之崛起而读书”。他只信一条:自家娃要走的路,再险也得让他走到底。于是他带着半生漂泊的尘土,决定留在武汉陪伴。 故事不能不从更早的挫折说起。清末,周家算是书香旧官宦。祖父周起魁做过知县,人称“周青天”,俸银没剩几两。父亲周贻能考进县衙当主事,薪水仅够糊口。1901年,长子周恩来出生,乳名“大鸾”,寓意高飞。命运却没给这户人家太多缓冲。 周母万十二姑在家一肩挑起大家庭重担,三子嗷嗷待哺。1907年,她积劳成疾,遗体竟因无钱归葬而停棺二十余年。这事像钉子一样扎在周贻能心头,直到1935年才得偿所愿。悲凉?是。但也炼出了他的韧劲:苦可以吃,账必须还。 母亲下葬前后,周恩来已经离家求学。天津、南京、巴黎、柏林——越来越远,消息越来越少,悬赏捉拿的通缉却越来越多。父亲这辈子最认真读的文字,就是那张张“缉拿周恩来,赏银若干”的告示。他跟熟人解释:“赏钱给再多,我也不卖儿。”语气平淡,却掷地有声。 1927年“四一二”后,血雨腥风席卷上海。周贻能赶到法租界,住在不起眼的小旅馆,帮儿子传信、踩点。有人劝他:“老爷子,可别闹出人命。”他摆手:“我只管儿安全,别的听他指挥。”那次上海潜伏,他硬是陪了整整一个月,直到周恩来转赴武汉。 1931年,顾顺章叛变。同样的剧情再演。父亲揣着路费票据从东北一路向南,藏在弄堂、搬过货栈箱,等到确认儿子脱险,才默默买张硬座往回赶。有人统计,1930—1934这四年,他南北往返七趟,足迹跨越半个中国。单程路票价平均十五块大洋,可他的月薪不到三十。不得不说,这种执拗,旁人学不来。 遵义会议后,红军战略转折。报纸刊登“周恩来在前线共商大计”时,周贻能难得酩酊。他敲着桌子对邻居念新闻:“人没事就好。革命,我不懂,但总算有盼头。” 盼头很快变成团聚。1938年,长江烽火,武汉集结,无数失散亲人重逢。周恩来特意写信:“爹,搬来吧,办事处条件虽简陋,起码能坐下来吃顿热饭。”父亲收拾两只旧皮箱,里面放着几件单衣、一本《唐诗三百首》和两壶自酿白干。他说那酒是一点心火,离了它,他这个老北方人睡不着。 红岩村时期,生活更紧巴。山城夜色沉,敌机警报时常响。周恩来翻译电报、修订公文、和各方谈判,一盏马灯亮到黎明。周贻能便在一旁小凳坐着,细读《唐诗》。累了,替儿子添壶开水。言语不多,却是最妥帖的陪伴。偶尔他向随员张颖吐槽:“恩来什么都好,就是不让我喝两盅,说我血压高。可不喝,我这日子哪里有滋味?”张颖笑答:“我替您藏一口,算秘密。”老人抚掌大笑。 1942年夏,重庆湿热。周恩来因小肠疝气住院开刀。办事处怕老爷子担心,决定保密。偏巧周贻能也患疟疾住进另一家医院。邓颖超白天守公公,晚上跑中央医院陪丈夫,身影瘦得让人心酸。 病房里,周贻能一遍遍追问:“我儿子去哪儿了?”邓颖超含糊答:“工作忙,改天来看您。”老人轻叹不语,却把枕头下那本《唐诗》翻到〈行路难〉,似懂非懂地念:“长风破浪会有时。”听得我心里直发酸。 7月10日深夜,老人的心脏停跳,享年六十九岁。消息被硬生生压了三天,到周恩来出院那刻才捅破。得知真相,他整个人像被掏空,跌坐走廊,泪水涌出。随后强撑着回到红岩,为父亲守灵通宵。灯芯摇曳,他低声自语:“爹,我来迟了。” 第二天,《新华日报》刊出讣告:一律谢绝奠礼赙仪。短短数行,却写尽长子愧疚与坚忍。蒋介石办公厅甚至发来慰问电,一时传为佳话。可我更留意的是,周恩来随后要的唯一遗物,只是一张父亲留下的小照。 那张泛黄的照片,被他贴在黑色皮夹最里层,背面工工整整写着“爹爹遗像”。此后走到哪儿,照片跟到哪儿。谈判桌上、战地帐篷里、日内瓦会议会场外,都有它的影子。周恩来对身边人说:“有它,就像爹一直看着我,不许我懈怠。” 1976年1月8日,北京飘着轻霾。周恩来病逝。几个月后,侄女周秉德整理遗物,在皮夹最深处摸到那张老照片,墨迹仍清晰。她忍不住红了眼眶——原来,在这位举国敬爱的总理心底,最柔软的位置始终留给那个不懂革命、却愿为儿子颠簸半生的父亲。