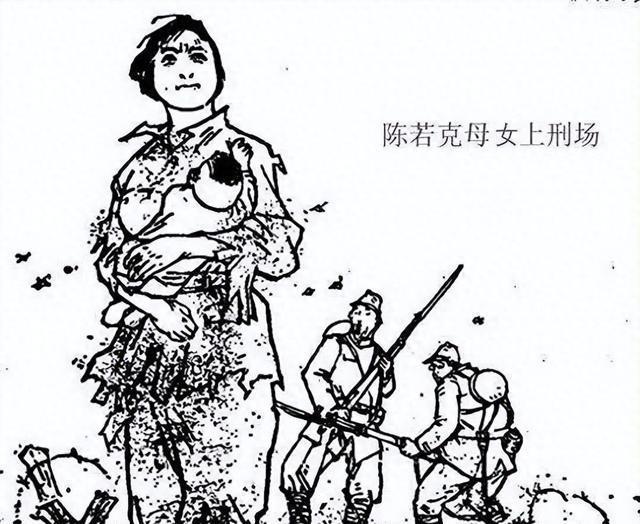

1941年,在监狱里陈若克生下一个婴儿,因为胸膛被日本人打伤,挤不出奶来喂饿得大哭的孩子。这时,日本人递过一碗奶,她看了一眼,愤怒地将碗打翻,转过身咬破手指,将鲜血喂给孩子。 陈若克不是虚构的英雄,而是真实的历史人物。她生于动荡的年代,20世纪初的中国正饱受战乱和外敌入侵之苦。1941年,正值抗日战争最艰难的时期,日本侵略者占领了大片国土,无数家庭破碎,人民流离失所。监狱里的她,不是普通的囚犯,而是因反抗侵略被捕的革命者。那时的监狱,不是简单的关押地,而是折磨与死亡的代名词。陈若克被捕前,已投身革命,怀着对国家和民族的信念,与同伴们并肩作战。她的身份,注定了她在狱中不会屈服。 孩子出生在监狱,这本身就是悲剧。1941年的监狱条件恶劣,没有医疗保障,更别提产妇的营养。陈若克胸膛受伤,可能是被殴打或酷刑所致,身体虚弱到无法分泌乳汁。面对哭泣的婴儿,她没有选择接受敌人的施舍。那碗奶,象征着屈服,是日本人试图用物质诱惑打破她的意志。她打翻它,不是一时冲动,而是对敌人蔑视的宣示。咬破手指喂血,更是母爱与信仰的极致体现。那一刻,她不仅是母亲,更是战士,用行动守护了孩子的尊严和自己的信念。 用鲜血喂养孩子,听起来残酷,但在那样的环境下,这是陈若克能给孩子的唯一生机。血,不是普通的液体,而是她生命的延续,是对敌人暴行的无声控诉。她的选择,超越了肉体的痛苦,指向了精神的不屈。那不是简单的母爱,而是一个革命者对未来的寄托。她知道,自己可能看不到胜利,但这个孩子,承载着她未竟的希望。这种牺牲,在当时的历史背景下并不罕见。无数像陈若克一样的人,用生命为民族的存亡铺路。 日本人递来的那碗奶,不是善意,而是阴谋。他们占领中国后,常用“恩赐”来收买人心,试图瓦解反抗者的意志。陈若克的愤怒,代表了无数中国人的态度——宁可站着死,不愿跪着生。侵略者的残暴,不仅体现在战场上,也渗透在监狱的每一个角落。酷刑、饥饿、疾病,是他们的惯用手段。但陈若克的故事证明,这种压迫无法摧毁真正的信念。她的拒绝,是对敌人最大的羞辱。 陈若克不是孤例。在抗日战争中,许多女性投身革命,承担着与男性同等的风险。她们不是柔弱的代名词,而是坚韧的象征。有的在前线作战,有的在后方支援,有的像陈若克一样,在监狱里用生命抗争。她们的故事,往往被历史的光芒掩盖,但每一个名字都值得被记住。陈若克用鲜血喂养孩子的行为,展现了女性在极端困境中的力量,也让人思考:若换成我们,能否有同样的勇气? 1941年的中国,是一片被战火吞噬的土地。抗日战争进入相持阶段,日军铁蹄下的百姓生活在水深火热中。监狱里的囚犯,尤其是政治犯,处境更为艰难。他们不仅要面对肉体上的折磨,还要承受精神上的压迫。陈若克的故事,只是那段历史的一个缩影。她的孩子出生在这样的环境中,注定带着时代的烙印。那是个信仰与牺牲交织的年代,每个人都在用自己的方式,为国家和民族的未来拼搏。 陈若克的故事,离我们并不遥远。和平年代的我们,可能无法想象她的处境,但她的精神依然有现实意义。面对困境时,我们是否也有坚持的勇气?当原则与生存发生冲突,我们会如何选择?她的鲜血,不仅喂养了孩子,也滋养了后人对历史的思考。今天的社会虽然安稳,但挑战无处不在。陈若克用生命告诉我们,有些东西,比活着更重要。 信仰,是陈若克坚持的根源。她不是为了个人荣辱,而是为了民族的解放。那碗被打翻的奶,背后是对侵略者的憎恨和对未来的希望。她的孩子,或许是她留给世界的最后礼物,而那滴血,是她对信仰的最终践行。在那个时代,信仰不是空话,而是无数人用生命书写的答案。陈若克的选择,让我们看到,人性在最黑暗时,依然能闪耀光芒。