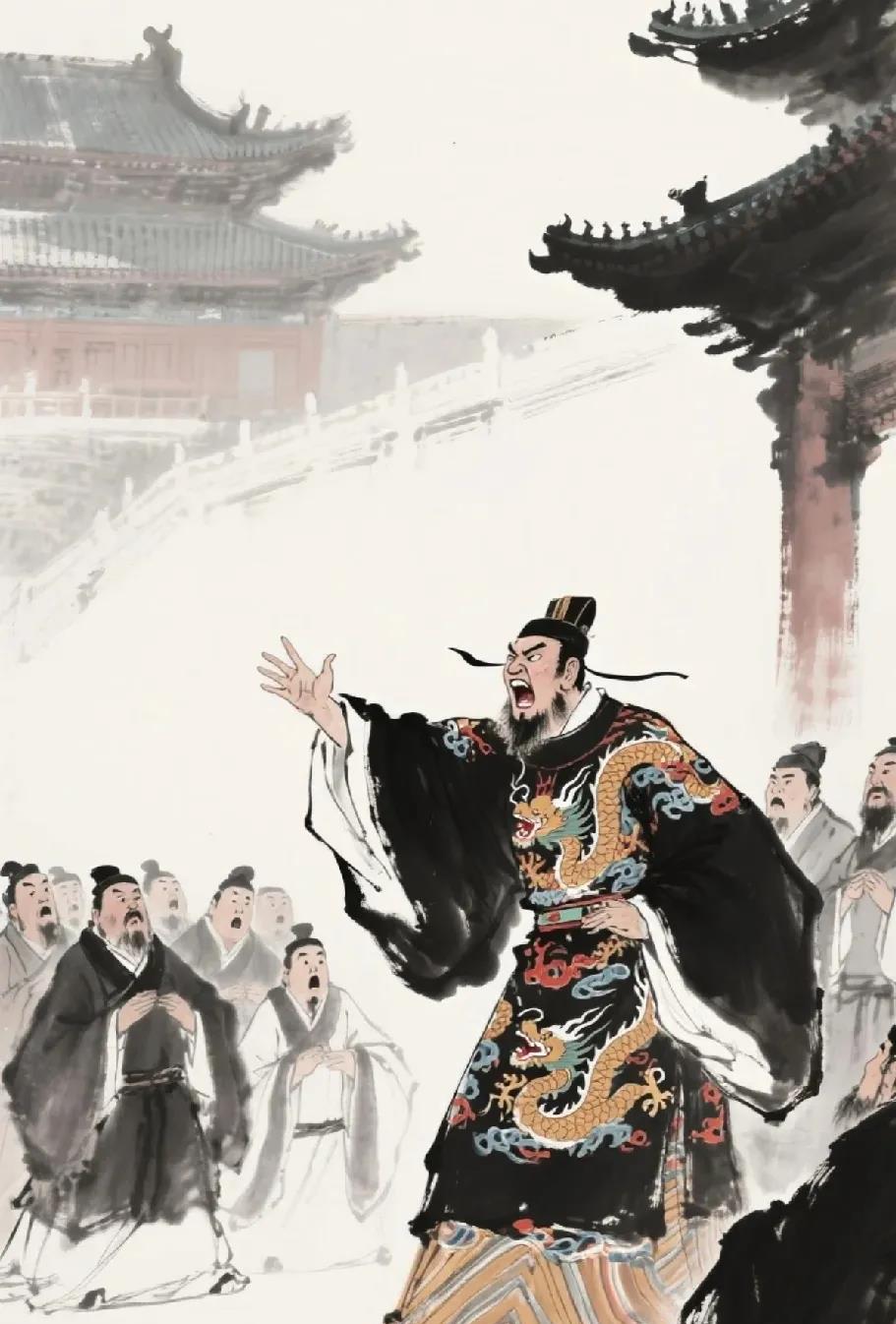

1370年,朱元璋见大学士罗复仁穿着朴素,怀疑他作秀,于是悄悄来到他家,结果看见一个衣着破烂的人在刷墙,朱元璋问了几句话后,惊得差点落泪,然后直接赏了罗复仁一栋新宅子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 洪武三年的南京,朝堂气象肃然,朱元璋初登帝位不久,正致力于重整朝纲、肃清吏治,彼时官员廉洁与否,既关乎国家气运,更关系到皇帝本人的威望,在众多文臣中,有一位屡被议论者,便是弘文馆大学士罗复仁。 这位江西吉水出身的儒者,素来以简朴著称,他常穿一袭补丁累累的布袍上朝,俸禄虽薄,却从不外求分毫。 朝中人私下称他“老实罗”,既佩服其操守,又不免心存疑窦,朱元璋虽欣赏其直言敢谏,心中却也难免起了狐疑,堂堂大学士,为何总是一副寒酸模样?这份清贫是真实,还是作秀?倘若只为博名,那便非真廉,反有欺君之嫌。 风言风语渐盛,尤其有宦官在朱元璋耳边低语,说罗复仁府中金银暗藏,衣着寒酸不过是粉饰太平。 向来刚毅果决的朱元璋不欲轻信,却也不甘放过蛛丝马迹,他决定不依靠耳报,而是亲自查访此人真貌。 某日清晨,他命随身亲信备妥便装悄然离宫,向南京南城外行去,沿着崎岖巷道行至一处僻静小街,前方屋舍低矮,残墙斑驳,朱元璋驻足片刻,只觉此处与寻常高官府第迥然不同。 他正迟疑是否找错地方,忽见一名老者身着洗得泛白的短褐,正站在木梯之上,挥抹石灰,修补墙面,老者姿势笨拙,衣裳上灰渍斑斑,旁边瓦砾散落,屋檐尚有雨水残迹。 当朱元璋定睛细看,只觉此人面目熟悉,竟是日常朝会上据理力争的罗复仁,他心头一震,一时怔立原地。 罗复仁似觉有人接近,回首望来,方才认出来者身份,顿时神色大变,身形不稳,从梯上跌坐而下,朱元璋疾步上前想要搀扶,罗复仁却强撑着站起,自觉狼狈至极,慌忙整肃衣冠迎接。 房门推开一股潮气扑面而来,屋内陈设简陋,仅有两间狭室,木制桌案歪斜,窗棂老旧,墙壁剥落,似是久无修缮。 罗夫人迎至堂前,略带尴尬地请皇帝落座,取来家中最好的凳子,却仍是一把板面塌陷之物,朱元璋环顾四周,心头泛起莫名酸意,此情此景,倒像是早年在穷乡僻壤放牛时所见的寒舍。 他默然不语,脑中却浮现起往日朝堂之景,罗复仁言辞率直,往往不顾皇帝脸色,直陈时政利弊,他衣着朴素,姿态沉稳,从未参与权臣之间的应酬周旋,他不求升迁,不觊觎赏赐,行事独立,性情中正,如此种种,此刻全然重叠于眼前的布衣寒屋之中,汇聚成一幅难得的清正画卷。 回宫后朱元璋久久无言,他感觉自己昔日的怀疑既荒唐又可笑,这样一位真诚质朴之人,怎可轻易置于流言之中?次日他下旨赐予罗复仁一座城中三进大宅,理由只写四字:“不可寒士。” 赏赐送达时,罗复仁略作迟疑,终究接下,但他依旧每日布衣粗履,步履从容,居新屋如处旧居,不增半分奢意,他的性情未改,规谏依旧,朱元璋亦愈加倚重其忠直之言。 数年后罗复仁自请致仕,朱元璋允其所求,又赐大布衣一袭,亲笔题诗于襟侧以作褒奖,与此同时,玉带、铁拐、马车亦随诏而至,皆为罕见之赐,足见皇恩之隆。 他是明初文官中少有未涉诏狱、得以全身归乡者,一生无污点,亦无豪宅声色,却赢得帝王珍重,百官敬仰。 后世文人常言:“忠臣不必惊天动地,能令帝王自惭形秽者,亦足流芳。”罗复仁,便是这样的例证,他不以权谋自重,不以功名自炫,唯以实诚立身,成就一段宫廷中的清流佳话。 对此你有什么看法?欢迎在评论区留言讨论!