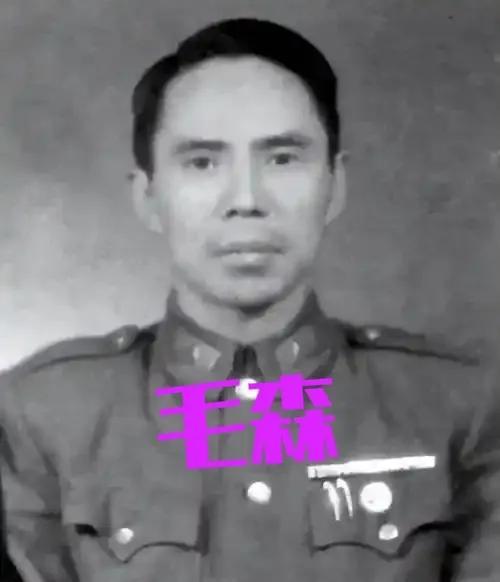

[太阳]1955年,时任上海市副市长的潘汉年在北京开会期间遭到逮捕,随后神秘“失踪”,直到1982年,此案才得以平反,潘汉年被捕时,很多人都不知情,那么,他到底是怎样被捕的?被捕后又被关在哪里?结局如何? (信息来源:百度百科--潘汉年冤案) 在外人眼里,潘汉年就是那个为党在敌后“刀尖舔血”的人,可很多人不知道,抗战时期中共和国民党暗场角力背后,情报战比正面战场更险。 中央当年定下“打进去、拉出来”的策略,要想打探日伪机密,谁都得跟污水里的人周旋,李士群、汪精卫这些名字,乍一看就是汉奸的代名词,可在潘汉年眼里,那些人反而是最好的情报突破口。 汪精卫见潘汉年这件事,如果放在今天,说不清有多少阴谋论,可放到当年,上海是敌后特工的大染缸,东边是日军特务,西边是国民党特务,走错一步就是死。 潘当时拿着中央“打进去”的口令跟李士群打牌面,还真摸到了一点有用的风声,更讽刺的是,后来这点小收获却成了几十年后整垮他的“罪证”。 外界常说,苏德开战、日军走南线,都有潘汉年的手笔,他送去的情报让延安心里有底,斯大林也通过电报点过名感谢。 可正因为知道太多,跟谁都能聊两句,潘在内部也变得最危险,他算得上是那个年代“人肉保密机”,可保密机也怕有人盯着找把柄。 很多人忽略了冷战刚开始那几年,苏联对中国内部的肃反风气多少有点“传染性”,党内谁掌握过太多秘密、接触过太多复杂人物,往往就是被翻旧账的头号候选。 潘汉年恰好踩在这条线上,一旦政治风向变了,这些曾经立过大功的斑驳背景就全成了麻烦。 要说潘汉年在北京失踪这事儿,上海那帮人比谁都紧张,没多久,上海市委一声令下,许建国就被推到台前,别看这人平时低调,当时可是上海副市长兼公安局长,动手查这号“功臣”,他自己心里也得掂量分量。 许建国要查的不是潘一个人,而是潘背后那张网,情报网、统战网,上海滩当年多的是留用的老关系户,这些人里混过青红帮、跑过租界、给过国民党送信的都有,真要一股脑查干净,哪有尽头?可许建国一咬牙,还是动手了。 他跟情报系统的老人打交道,一面得把“潘杨案”查个底掉,一面又得在那些多余的冤假错案里找口子,多少算给留条后路。 说白了,潘的这桩案子其实带起了一个自查的暗潮,老上海那座城的地下水道很深,一块石头丢进去,溅起的水花能砸到几条支流。 当年有些老干部被整得喘不过气,正是借着许建国这股劲头,多少拨开了点雾气。 再往深里说,潘汉年头上那顶“顾顺章后遗症”的帽子也被翻出来,顾顺章当年叛变把特科几乎断送,潘是重整这条线的人,没法撇清干系。 到了五十年代肃反最紧的时候,谁跟顾顺章沾了边儿都不安稳,潘算是踩了霉点,你说冤不冤?按许建国后来回忆,真有几件事经不起查,可也真没谁能咬死潘汉年是汉奸。 这一段,在档案里往往没多少人提,但比起明面上的“抓捕”,暗潮涌动反而更说明了一件事:潘汉年的谜,远不止他一个人要扛。 真要说潘汉年的失踪有多神秘,得从北京那通电话讲起,1955年那天晚上,潘刚吃完饭,房间里还留着热气,就接到前台通知:有人找,楼下等着他下去。 谁能想到,接他的人就是罗瑞卿亲自带队,几句客气话都没有,抓捕令当场念出来,潘连双拖鞋都没换,就被“请”上车,车子一溜烟钻进夜色。 那时候,整个上海代表团都懵了,潘的警卫员跑去找陈丕显、夏衍打听,得到的回复不是“已被带走”,而是“有急事离开北京”。 这套说辞一口气瞒了好几个月,连潘汉年的家里人都只能凭空猜,猜对了没人理,猜错了也是死胡同。 果不其然,等到文革那拨浪一来,潘汉年夫妇又被直接卷回了秦城,审讯、隔离、深夜审问,一折腾就是好几年,等到湖南茶场那间简陋的砖房里,潘汉年已经连站都站不稳。 世上的冤案,倒不是一夜就能翻案的,潘汉年的名字沉到档案堆里二十多年,要不是几位老江湖出面,这口气还真未必能喘回来。 陈毅当年把潘的自首材料递上去,后来在代表会上也没说死话,他对外讲“潘长期干革命,主要没叛变”,这其实就是在帮他留条退路。 真正的转机,是在陈云那封病床上写出的字条里,他都快要上手术台了,还念叨着“有生之年要看到潘汉年平反”,廖承志也坐不住了,把当年上海地下电台没被破坏的细节全掏出来当证据,还找到刘晓他们合力上书,说“这不是汉奸,是咱们自己人”,一封封材料递到胡耀邦、邓小平案头,老同志们咬牙点头:“查” 1982年,中央文件一纸下来,写得很冷静:潘汉年无叛变行为,情报工作有功,名誉恢复,可骨灰还躺在长沙的半山腰,墓碑上刻的名字,还是那个“萧叔安”,这场迟来的正义,算给谁看?