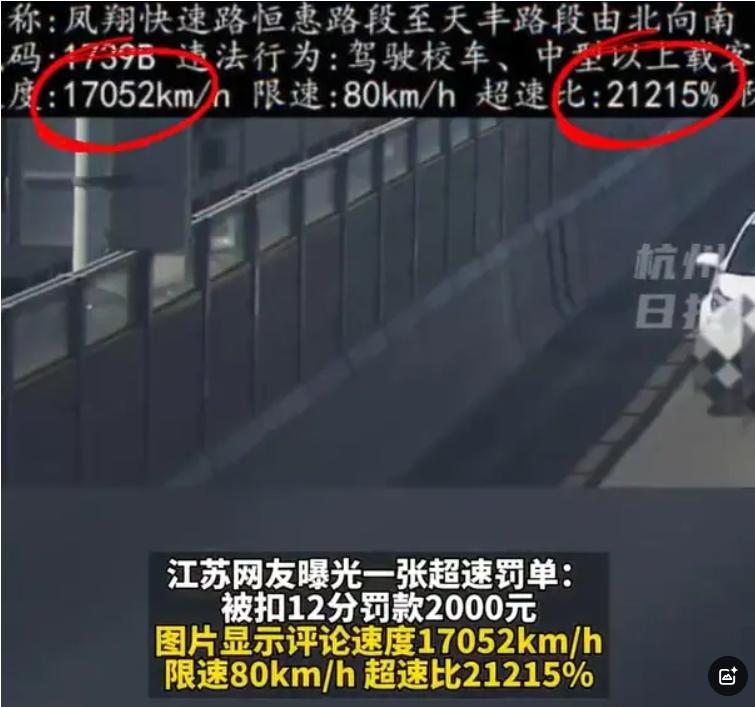

汽车时速1.7万公里?智能执法成笑话! 昨天(7月4日),网友曝光的一则交通处罚信息引发热议:某车辆在限速80km/h的凤翔快速路上,竟被记录以17052km/h的"超音速"行驶,超速比高达21215%。荒诞的是,同路段还有车主被记录5991km/h的"亚轨道速度"。 一、系统漏洞频现,暴露监管短板 当地交警部门虽迅速回应称"系统出错已修复",但暴露的问题却不容忽视:前端采集设备缺乏基础校验,连民航客机速度(900km/h)1%的异常数据都未能过滤;中端审核系统形同虚设,让违背物理常识的数据进入处罚流程;终端人工复核缺位,直到群众曝光才被动纠错。这一系列漏洞,无疑是对监管责任的严重失守。 二、智能监管背后,暗藏"算法暴政"隐患 从水电费异常扣款到平台误封账号,"系统判定-人工装聋"已成为维权顽疾。数据显示,某互联网平台用户申诉的自动处罚案例中,42%最终被证实为误判,但平均需经历5.7次申诉才能获得人工复核。当算法成为"甩锅"工具,公平正义何在? 三、构建可信智能监督体系,需抓住三个关键 建立异常数据熔断机制,设置物理可能阈值(如车速不超过500km/h),超限数据直接触发人工核查。 推行双轨复核制度,重大处罚须经"算法初筛+人工确认"双流程,并保留复核日志。 制定错判补偿标准,参照消费者权益保护法,对系统误判建立阶梯式赔偿方案。 当"开罚单的机器人"比超速司机更荒唐时,我们不得不反思:智慧城市建设不能只要"智能"不要"智慧"。技术是手段,不是目的;智能是赋能,不是推责。唯有给算法套上制度的缰绳,让技术回归服务本质,才能避免下一次"17052km/h"的数字闹剧,让智能执法真正成为守护公平正义的利器。