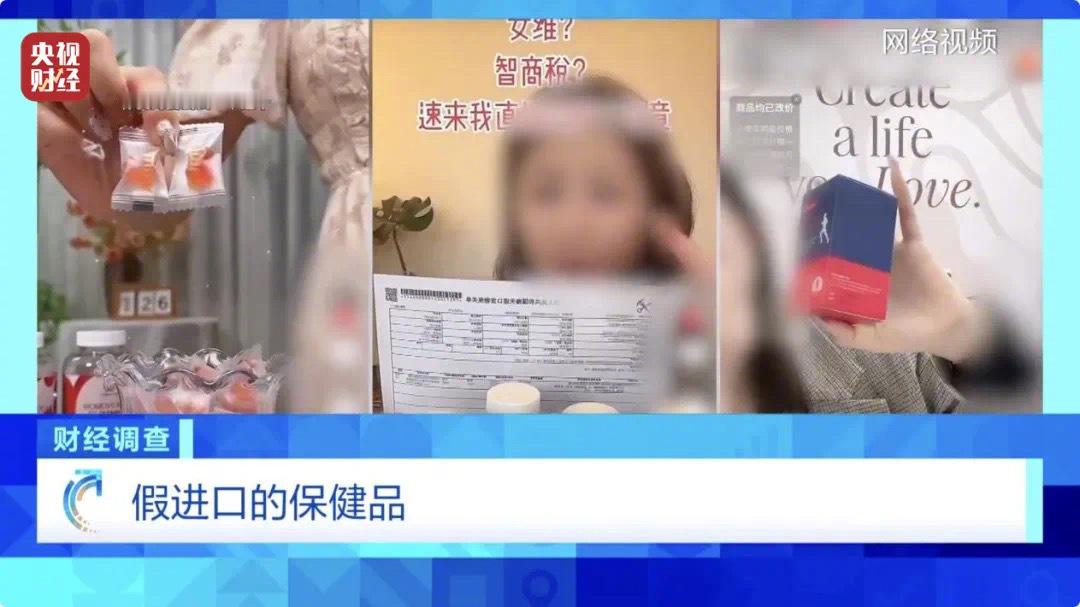

保税仓发货保健品不等于真进口央视曝光假进口的保健品热点解读出口转内销。国人坑同胞。

记得有句小品的台词:你以为穿上马甲,我就不认识你了?

当保税仓的货柜变成“黑中介”,中国消费者花高价购买的"进口保健品",企业用“民族智慧”给同胞精心设计的马甲,如果没有央视曝光,你还真看不出来。

这场魔幻大戏里,每个环节都透着鸡贼:安徽车间生产的药片在香港壳公司镀金,山东工厂的胶囊去韩国换套西装,江苏作坊用PS技术伪造欧美质检报告——完美演绎了"出口转内销"的李代桃僵。

其文化基因可追溯至前现代社会的"熟人社会陷阱":当传统宗族信任机制遭遇现代商业文明,演变成"专坑自己人"的逆向筛选——毕竟老乡的焦虑最好拿捏,同胞的智商税最好收割。

监管困境则暴露了全球化时代的治理意识与能力的薄弱:海关盯着集装箱里的香蕉检疫,却放任保健品在自贸区玩"套娃游戏";电商平台用"保税仓"三个字筑起信任高墙,结果墙里砌的全是国产砖头。

如此产业升级路径只会自毁前程——当年温州皮鞋商还要真金白银租意大利厂房,如今只需花688元就能在跨境电商平台购买"虚拟出海"服务。当"中国制造"的智慧全用在伪造"外国血统"上,消费者吃下的不仅是无效胶囊,更是当代商业伦理的慢性毒药——民族商业的文化自信当从“不坑爹”起步。