【二胖分析】刘亦菲为何能包揽四大前哨奖

一、角色与作品的突破性

角色复杂性

黄亦玫的成长跨度从20岁到40岁,涉及情感纠葛、职业发展、家庭关系等多维度挑战。刘亦菲通过细腻的表演展现了角色从青涩到成熟的蜕变,尤其在“产后憔悴”和“登山离别”等高光段落中,被评价为“表演去痕迹化,真实如纪录片”。这一角色的复杂性为演员提供了充分的发挥空间。

剧集影响力

《玫瑰的故事》创下都市剧热度纪录(腾讯视频站内热度31558),并登上Netflix亚洲区热播榜榜首,引发外媒关注。其社会价值体现在对女性自我觉醒的探讨,例如黄亦玫离婚后自主创业、拒绝标签化等情节,契合当代性别议题的评审倾向。

二、行业认可与奖项积累

四大前哨奖项构成

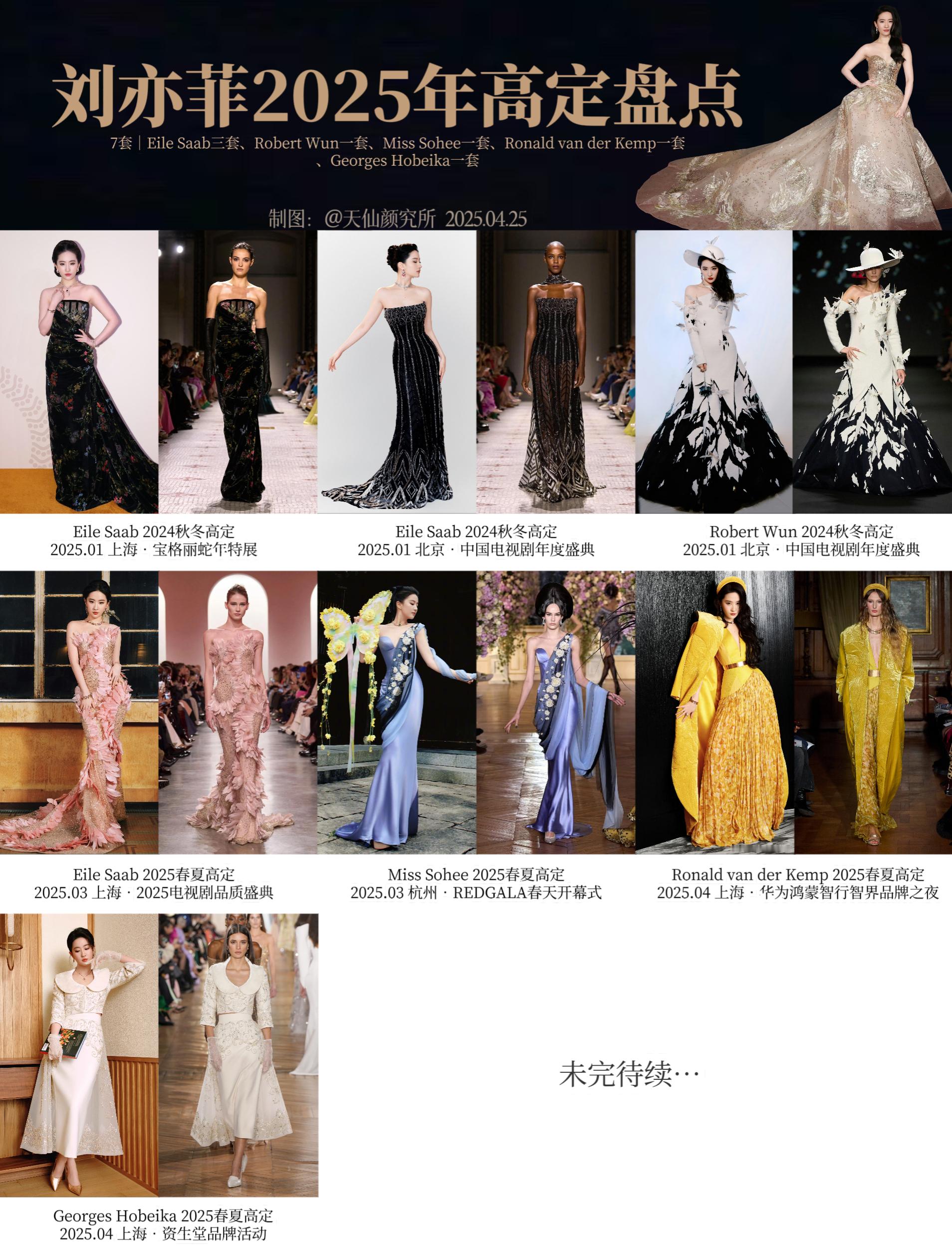

刘亦菲已获得的四个前哨奖项包括:

广电总局年鉴收录(代表官方对作品社会价值的认可)

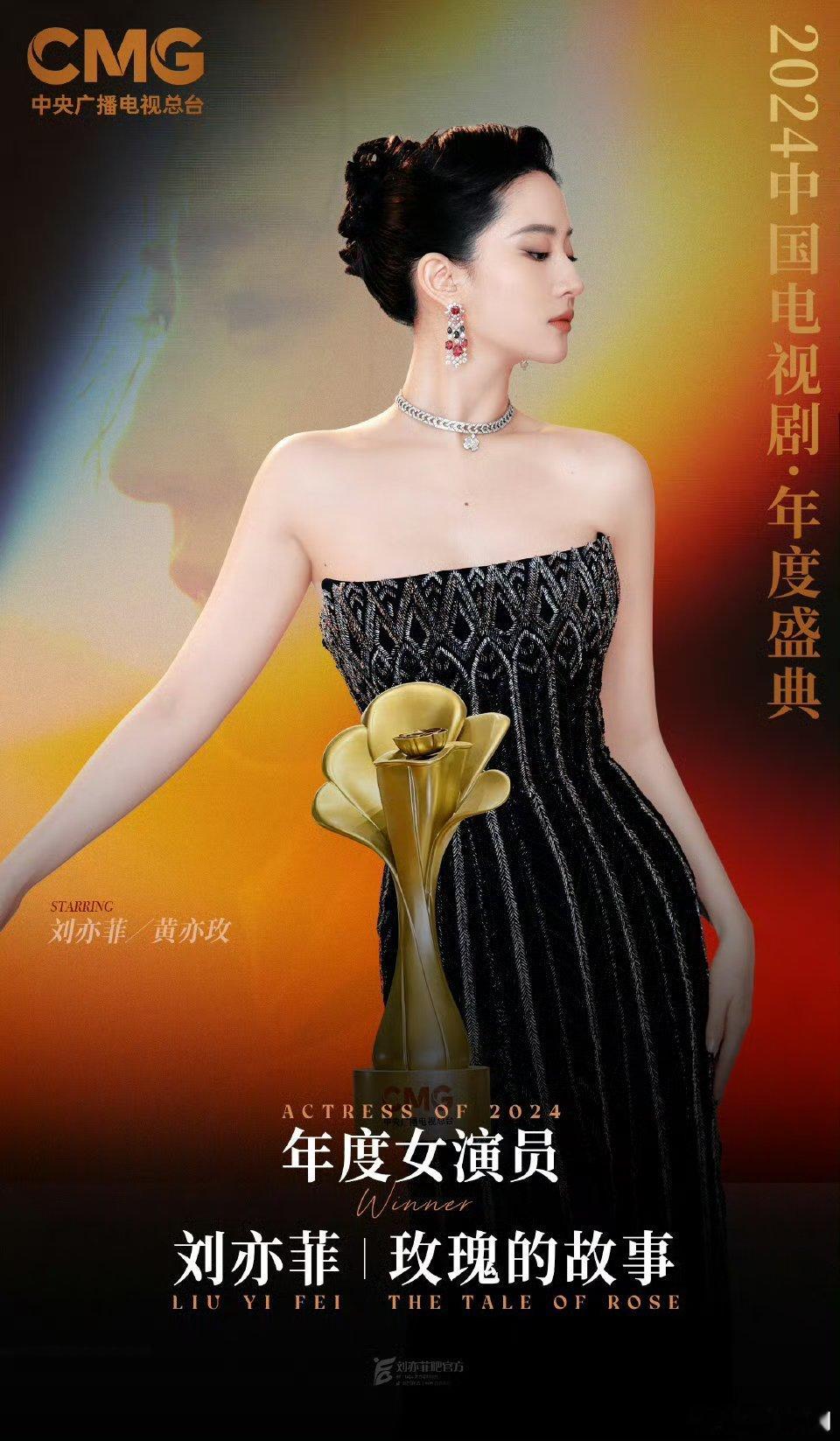

总台年度女演员奖(由央视主导,侧重主流传播影响力)

SMG品质盛典卓越品质之星(东方卫视主办,强调市场与艺术平衡)

导协年度女主角(导演协会评选,聚焦专业演技)

这些奖项覆盖了官方、市场、专业三个维度,形成对白玉兰奖的全面预测。

业内评价

中国电视剧导演协会评价其表演“精准诠释角色复杂情感”,总台颁奖词称其“重新定义了都市剧女性角色审美体系”。这些背书强化了奖项的权威性。

三、个人实力与市场价值

演技进阶

刘亦菲从早期古装剧的“仙气”形象转向现代剧的多元化演绎,在《梦华录》《去有风的地方》等作品中已展现转型决心。《玫瑰的故事》进一步突破,其台词节奏、微表情控制等细节处理获得导演汪俊“教科书级表演”的评价。

商业与艺术平衡

该剧衍生出文旅联动(多地黄玫瑰主题造景)、品牌定制广告(华为智界合作)等跨界效应,刘亦菲个人商业价值(如鸿蒙智行代言)与作品艺术性形成共振,符合白玉兰奖“市场性”评选标准。

四、竞争环境与评审趋势

对手分析

尽管面临宋佳(《山花烂漫时》)、闫妮(《素描》)、蒋欣(《小巷人家》)等实力派竞争,但《玫瑰的故事》的破圈效应(抖音话题播放量超200亿)和国民度优势为刘亦菲加分。

评审机制

白玉兰奖近年倾向于奖励兼具社会议题性与市场影响力的作品。黄亦玫“依附男性成长”的争议性设定最终通过角色觉醒化解,这种叙事策略被认为“既保留戏剧冲突又传递正向价值观”。

彩天

[赞][赞][赞]