1925年,陆小曼趁丈夫出差,和徐志摩愉快地发生关系。不料转嫁徐志摩后,一同房她就喊疼甚至晕倒。老中医诊断后一脸尴尬:今后分房睡吧。徐志摩气得跑去逛青楼,陆小曼这才不得不说出真相。

他是徐志摩,一位以《再别康桥》《偶然》《沙扬娜拉》等作品闻名的浪漫主义诗人。他的诗风偏激且充满感性,他的性格被赞誉为“浪漫”,同时也因其情感经历而被批评为“渣男”。 徐志摩生于清光绪二十三年,浙江省海宁县一个富裕家庭。其父徐申如继承家族产业,经营酱园、钱庄、绸布号,成为远近闻名的首富。1908年,徐志摩在家乡的私塾陕石开智学堂开始求学,从师张树森,奠定了扎实的古文基础。他成绩优异,常居全班之首。1910年,14岁的徐志摩考入杭州府中学堂,在校刊《友声》第一期发表了人生第一篇文章《论小说与社会关系》,提倡文学对社会的积极作用。 1915年,徐志摩从浙江一中毕业后考入上海浸信会学院暨神学院。然而,他生性不安于现状,对课程缺乏兴趣,很快离开上海,北上进入天津北洋大学攻读法科。1917年,他转入北京大学。在北大求学期间,他逐渐对文学产生浓厚兴趣,同时接受了资产阶级自由思想,对婚姻自由和个人理想的追求愈发强烈。 徐志摩不仅仅是浪漫主义诗人,他对科学也曾抱有浓厚兴趣。好友张奚若回忆,1921年两人在伦敦重逢时,徐志摩曾兴奋地分享自己对科学研究的成果。他还撰写过一篇关于爱因斯坦相对论的文章,展现了他广泛的兴趣和对新思想的敏锐接受能力。

1926年的上海,一场轰动文坛的婚礼刚刚落幕。这是徐志摩与陆小曼期待已久的结合,宾客散去后的新房内,烛光摇曳,气氛旖旎。然而,这本该甜蜜的新婚之夜,却上演了一出意料之外的戏码。 当徐志摩满怀期待地想与新婚妻子共度良宵时,陆小曼却突然面色惨白,随即昏厥过去。这突如其来的变故让徐志摩手足无措,连忙请来老中医诊治。谁知老中医诊断后,却面露难色,含糊其辞地建议二人今后还是分房而居为好。这个建议无疑给这对新婚夫妇当头泼了一盆冷水。 在徐志摩的再三追问下,陆小曼终于道出了这个难以启齿的秘密。原来在与王赓商议离婚时,她发现自己已经怀孕。为了不让这个孩子成为离婚的阻碍,她瞒着所有人,独自去做了一场手术。 在1920年代的中国,这样的手术无疑是充满风险的。当时的医疗条件十分有限,许多妇产科手术都无法保证安全性。这个仓促的决定,让陆小曼付出了沉重的代价——她永远失去了生育的可能,甚至在亲密行为时会出现身体不适。这就是她新婚之夜昏厥的真正原因。 事情要追溯到一年前。1925年的上海,24岁的陆小曼正处在婚姻的低谷期。她的丈夫王赓虽然是位年轻有为的将军,却因军旅生涯的关系,性格刚硬,不解风情。这样的婚姻生活让向往浪漫的陆小曼倍感压抑。就在这时,诗人徐志摩出现在她的生命中。趁着王赓因公务出差的机会,两人暗通款曲,发展出一段婚外情。

徐志摩虽以诗闻名,但他的初衷并非成为诗人。1918年8月,他乘坐“南京”号轮船从上海启程赴美留学。在克拉克大学,他的兴趣集中于政治学和哲学,与室友共同制定严格的生活章程,每日早起晚寝,晨会唱国歌,立志用所学之长报效国家。他曾自述,“在二十四岁以前,我对诗的兴趣远不如对相对论或民约论的兴趣。我父亲送我出洋,是希望我将来进入金融界,我的志向则是成为中国的汉密尔顿。” 1919年,徐志摩以一等荣誉学位毕业,随后前往纽约攻读政治学硕士。在那里,他接触了社会主义论著,撰写相关论文并宣传这些思想,因而被同学戏称为“鲍雪微客”(布尔什维克)。与此同时,他读到了罗素的著作,其倡导理性与心灵自由的思想如同闪电般震撼了他。他视罗素为精神导师,并为一见罗素毅然放弃博士学位和硕士毕业论文,转而前往英国。 一战期间,美国物资匮乏,物价飞涨,但民众对国家的热爱和忠诚令他印象深刻。1918年11月,当一战胜利的消息传来,民众涌上街头欢呼庆祝,这种场景让徐志摩深感祖国需要改革与觉醒。他与室友订立学习章程,每天高唱国歌以激励报国之志,并在波士顿加入中国学生组织“国防会”,与留学生一道宣传爱国主义,唤醒国人抵抗外来侵略。 1918年底,徐志摩抵达哈佛大学,与吴宓、赵元任、梅光迪等学者结识,思想受到进一步洗礼。作为新文化运动的积极推动者,他在新诗创作中达到了前所未有的高度。韩石山曾评价,胡适开启了新诗风气,但徐志摩则在诗歌创作上树立了典范。他的作品如《再别康桥》,以清新柔美的语言和深邃的情感打动了无数读者,成为中国现代诗的重要里程碑。 2008年,剑桥大学国王学院的后园立起一块刻有《再别康桥》诗句的大理石碑,纪念这位诗人。这首诗以“轻轻地我走了,正如我轻轻地来”开篇,成为许多中国人心中的经典之作。正如他翻译泰戈尔《萤火集》中的一句诗所言,“我认识他,因此我认识我自己。”徐志摩的一生,不仅是浪漫主义的体现,更是现代中国文学与思想的宝贵财富。

用户13xxx87

名人多数是烂人!

rocky 回复 05-04 03:23

打民国起,名媛就是野鸡的代名词

基督山伯爵 回复 05-06 00:47

再烂也比你为社会的贡献多

用户17xxx64

婚内出轨抵佢X

用户14xxx76

两个烂人

悠闲的鱼

物以类聚,臭味相投。

阿林

这货还出来害

游龙16-6-19

没必要怀念他,比起科学家钱学森差远了

不忘初心

为养活她,最后徐先生搭上了自己。

用户12xxx72 回复 05-04 14:50

徐色魔不配称先生

雨林

胡适写的那叫诗吗?

太阳普照 回复 05-06 10:37

有远见的大师!现在的贾浅浅写的不但叫诗,还登报,,,

张庭

奸夫淫妇

昆仑大叔

[静静吃瓜]

自然自由

这才是真正的四加四的跨界

springsun

美其名曰为了爱情。其实就是渣

允荒

小便的意思是婚内出轨乌拉[点赞]

用户69xxx56

这不是墩子?

正阳门 回复 05-05 05:58

一模一样

春风拂面

一群骚客。

吉普赛

我以前读书历史课上有她,现在才知她还是个吸大烟的。不知道现在的历史书上还有没有她。

招财的小白

有文化的流氓,而且文化程度很高

妖妖爱吃肉

一个流氓居然被膜拜了这么多年!

用户13xxx46

一个渣男

痴心小女人

陆小曼就是作的,这么帅的老公还出轨

用户16xxx04

因果不虚!

9527

表哥

用户11xxx48

你妈告诉你的

不平胸何以平天下

没浸猪笼?

本以为豁达如鲁达

那个年代众多名人都以打破封建思想,恋爱婚姻自由为口号,做了很多不道德的事!其中违背伦理道德,最无耻的几个人中就有徐志摩。

周伟

林萧肃?

老头

原来我轻轻的来不带走一片啥的是这样来的

Sanhezyh

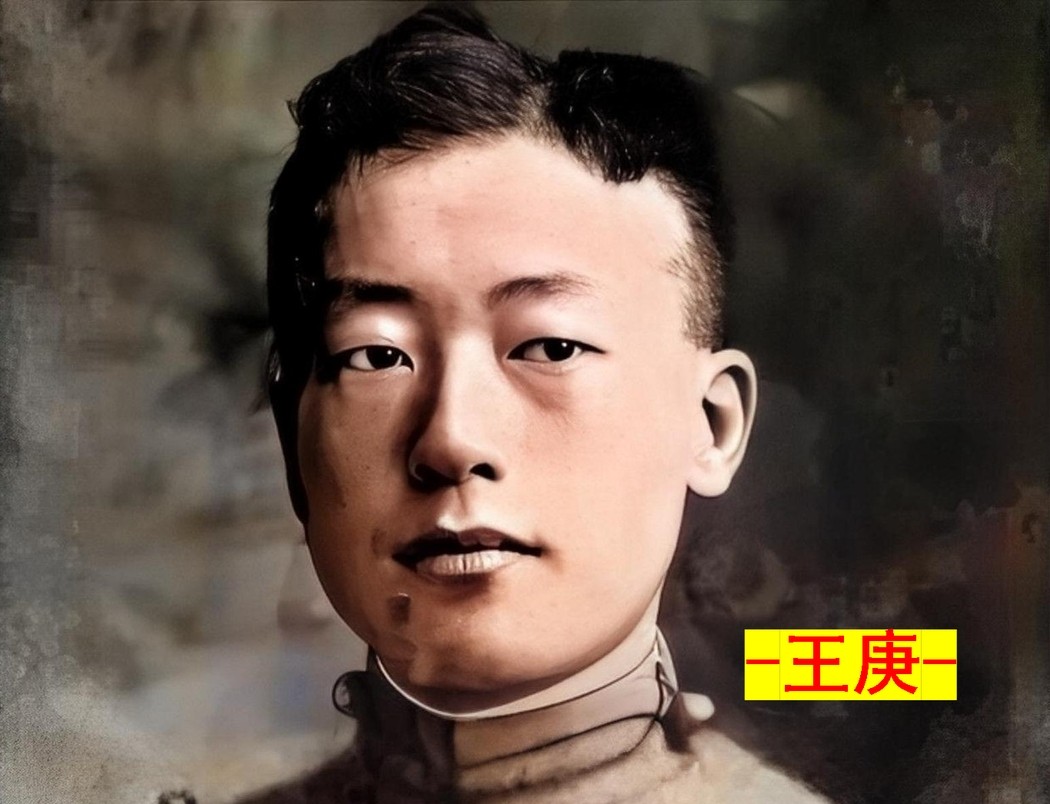

可惜了王庚

吃瓜群众

徐志摩是个渣得不能再渣的渣渣。

blue marlin

这狗东西就是一个渣子

微斯人

没说的是:王庚是徐志摩好友,托付徐志摩照顾爱妻,结果徐志摩朋友妻不客气!

奉化鹦鹉

快地是几个意思?

无极

1918年唱国歌是神马歌名?

踏雪寻梅

不合辙,不押韵,哪叫诗?哪叫屎!

梁山泊

[滑稽笑][滑稽笑]

你好吗

俩人渣

保持清醒

浪漫能当饭吃吗?

王公子

男盗女娼

佩儿悦了

陆小曼如果把孩子生下来,晚年本来可以享福的,自己把自己作死了

昆仑大叔

[静静吃瓜]

恰似你的温柔

原来民国时期通奸也不违法,还以为那时有通奸罪

SHCLYY

这个叼毛破坏军婚,

用户10xxx00

斯文多败类