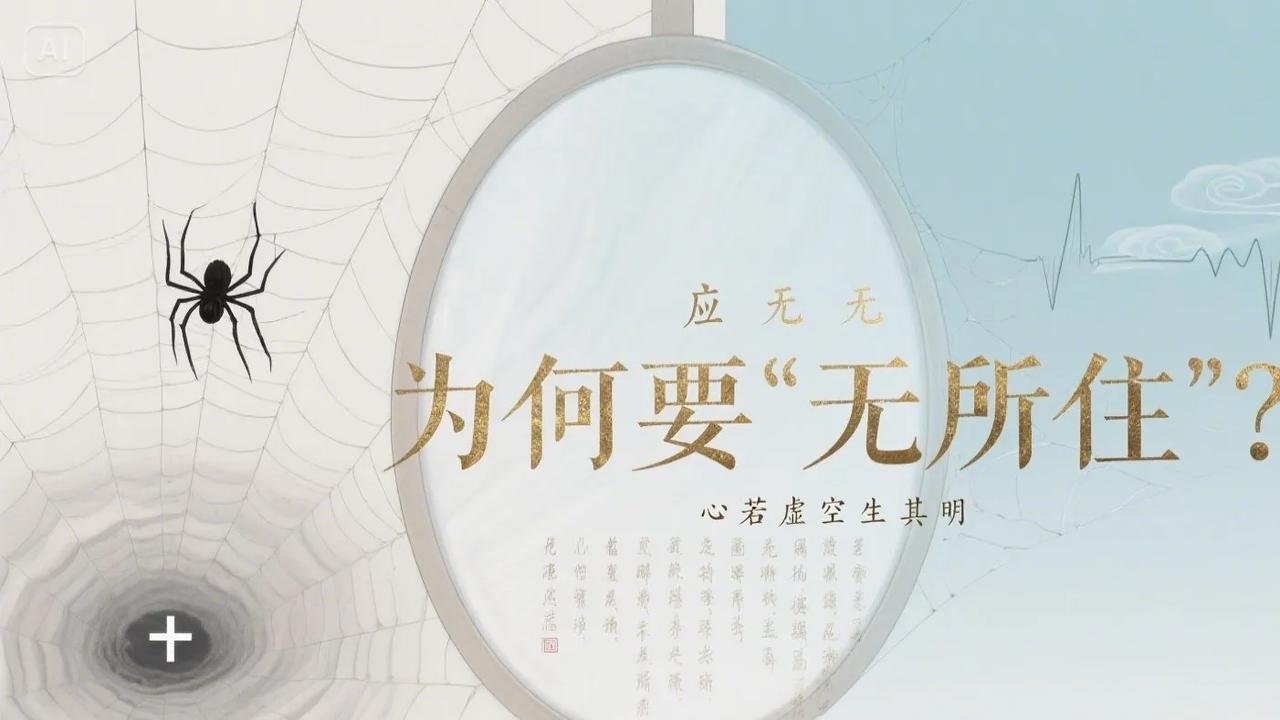

为何要"无所住"? 众人之心,总在色、声、香、味、触、法六尘境界中穿梭不止。此心虽念念迁流,却从未真正超越六尘之外——为何会陷入这般境地? 皆因心识被六尘粘缚胶着,如蛛丝缠足,难以解脱。所谓"住",即是心识黏着于六尘境界,如影随形,无有出离之时。 世人或疑惑:六尘本是客观存在,缘何执着便生过患? 六尘本身并无染净之分,然当心识攀援其上、执取不舍时,便如明镜蒙尘,清净本性被遮蔽。执着生则妄念起,妄念起则烦恼生,此乃众人流转苦海的根本缘由。若欲破除此等缠缚,关键正在于勘破一个"住"字——当心无住于六尘,如雁过长空不留痕,方能获得真正的自在解脱。 "无住"之境,即是不执着、不黏着,心若虚空,无挂无碍。如何方能达此境界? 试看医院中的场景:当医生面对陌生患者时,虽悉心诊疗、望闻问切,却能保持心无挂碍。 病症乃病人业力所显,非己之私物,医生能以清明心行救度事,既不被病苦所扰,亦不妨碍精准施治。此等境界,正是"心不住于境"的生动写照。 然而,若患病者是医生的至亲骨肉,医者之心便会悄然生变。此时他的认知不再是"这是需要医治的病症",而是"这是我至亲的痛苦",心识一旦黏着于"我的亲人""我的忧虑",便如投水之石,刹那沉入烦恼深渊。执着生则挂碍生,挂碍生则恐怖生,乃至颠倒梦想纷至沓来——此刻的医者,与普通眷属已无本质区别。 此例昭示出深刻的修心智慧:心之染净,不在外境异同,而在执取与否。六尘如镜中影像,本自虚幻无常,若能了知"凡所有相,皆是虚妄",不于镜影中生爱憎、起取舍,便能常保心体空明。正如金刚经所言:"应无所住而生其心"——心不住于过去的悔恨、未来的忧惧、当下的执取,方能显发本具的清净觉性,于尘劳中得见真如,在缠缚中成就解脱。