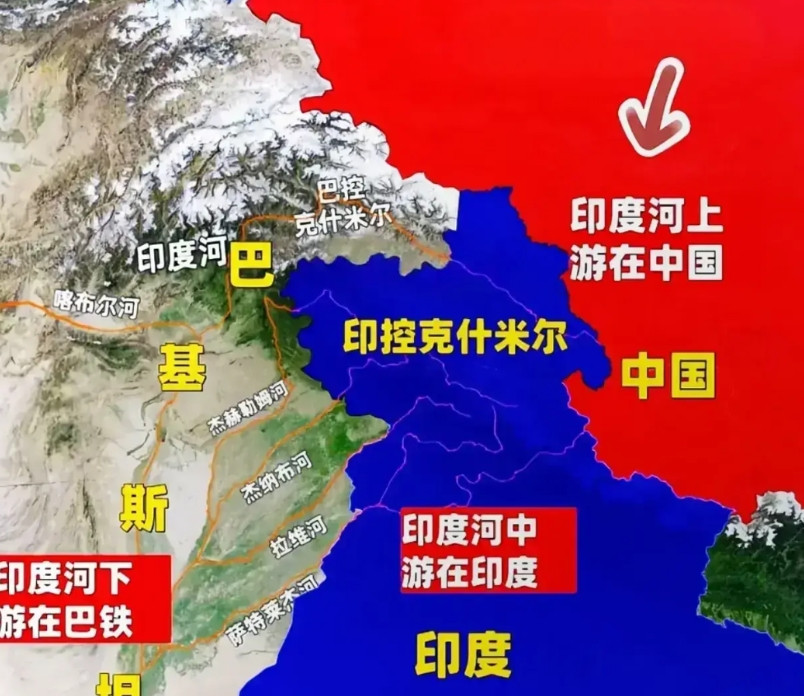

印巴边境冲突升级:全面战争风险与中国的战略考量 一、印巴爆发全面战争的可能性分析 核威慑的“双刃剑”作用 印巴均为拥核国家,核弹头总数超过300枚,射程覆盖对方全境。 尽管双方宣称不首先使用核武器,但在边境重兵对峙、误判风险激增的背景下,任何军事行动都可能触发核危机。 巴方已部署“沙欣-3”导弹,印度核潜艇进入待命状态,形成“恐怖平衡”。 历史经验显示,1965年、1971年及1999年三次冲突均未突破常规战争范畴,核威慑是遏制全面战争的核心因素。 国内政治与经济制约 印度经济增速放缓至5.8%,莫迪政府面临农民抗议、宗教矛盾等压力,需通过强硬外交转移国内矛盾。 但印度军费仅占GDP的2.5%,难以支撑长期战争消耗。 巴基斯坦则因水资源危机(印度暂停《印度河用水条约》威胁其80%农业灌溉)和经济困境,倾向于外交解决。 双方均不愿承担战争导致的民生崩溃风险。 小规模冲突常态化 4月22日恐袭事件后,双方在克什米尔实控线附近已发生多起交火,使用轻武器和迫击炮,但未造成人员伤亡。 印度向边境增派苏-30MKI战机和山地师,巴基斯坦部署枭龙战机和防空系统,军事摩擦可能持续,但大规模地面战概率低。 二、对中国的影响与挑战 中巴经济走廊安全受威胁 该走廊是“一带一路”核心项目,投资超600亿美元,连接瓜达尔港与中国新疆。 若冲突波及走廊沿线,可能中断能源管道和交通网络,直接影响中国在巴250亿美元投资。 印度航母进入阿拉伯海、关闭巴领空等举措,进一步加剧安全风险。 边境安全与地缘压力 克什米尔与中国西藏、新疆接壤,冲突外溢可能导致难民潮或极端势力渗透,增加西部边境防控压力。 此外,美国借“印太战略”强化美印军事合作(如加速F-35军售),试图挤压中国在印度洋影响力。 能源与全球经济波动 印度暂停《印度河用水条约》可能迫使巴基斯坦转向天然气发电,推高国际能源价格;巴农业减产或加剧全球粮价波动。 若印度洋航道因冲突封锁,中国60%的石油进口通道将面临风险。 三、中国的应对策略与底线 外交斡旋与多边机制 中国通过上合组织推动“克什米尔非军事区”倡议,联合俄罗斯、沙特等国形成调解联盟。 外交部已呼吁双方克制,支持联合国框架下的对话解决。 历史上,中国曾在1965年印巴战争中促成停火,此次或复制“以战促和”策略。 经济与水资源杠杆 中国可通过“亚洲水银行”提议化解水资源争端,或在西藏建设应急水库,保障对巴供水。 若印度威胁中巴经济走廊,中方可能以雅鲁藏布江水闸施压,或向巴提供反无人机装备等军事技术支持。 底线思维与战略克制 中国明确反对任何危及中巴经济走廊核心项目(如瓜达尔港)的行动,若遭攻击将触发“强力反制”。 但直接军事介入可能性极低,更多通过北斗加密通信、边境联防等非战争手段维护利益。 结语 当前印巴冲突处于“可控摩擦”阶段,全面战争概率低于20%,但水资源争端和误判风险不容忽视。 中国需平衡“战略伙伴”巴基斯坦与“竞争对手”印度的关系,通过多边合作将危机转化为区域治理机遇,同时严防美国“离岸制华”策略借机深化。 南亚的和平稳定,最终取决于大国能否为冲突之地注入发展希望,而非制造对抗漩涡。