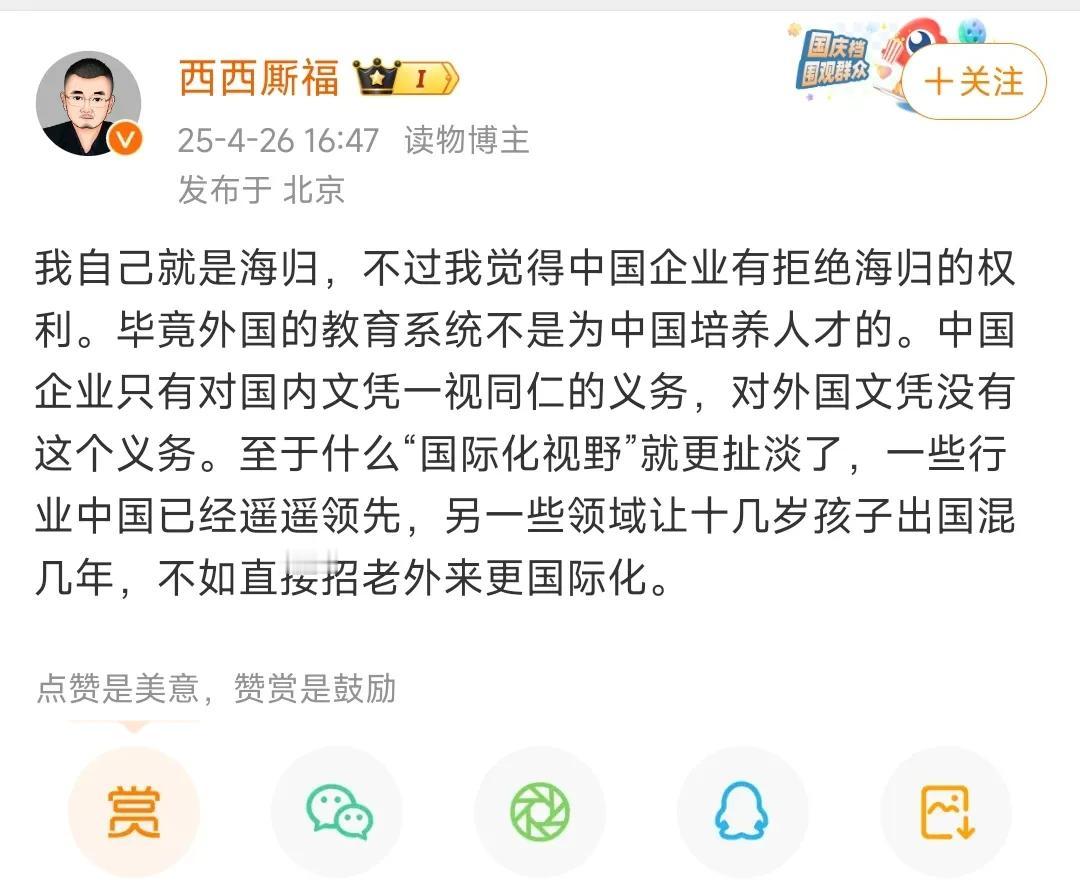

一个接一个的打击,让海归派崩溃了,忍不住要问,他们到底做错了什么,要这样惩罚他们? 留学生的天真的塌了,董明珠在格力电器年度股东大会上语出惊人,直接表态在人才培养中绝不用一个海归派,理由是海归派存在不确定因素,这番言论在互联网上掀起轩然大波,给全国留学生贴上了一个模糊又沉重的标签。 近年来海归群体遭遇的困境不断加深,就业市场上许多企业对海归的态度由最初的追捧转向谨慎。 曾经光环加身的海外学历,如今却成了一些人眼中的疑虑来源,有企业高管表示,部分海归的实践能力与理论知识严重脱节,有些人只是简单地在国外待了几年,并未真正掌握核心技能。 更令人担忧的是,随着国际形势的变化,一些高科技领域的海归人才面临着更为严峻的考验,企业在技术安全方面的顾虑日益增加,担心核心技术外流,这种顾虑并非空穴来风,个别案例确实造成了不小的损失。 在互联网行业,曾经趋之若鹜的海归人才正经历着前所未有的压力,薪资待遇不再具有明显优势,职业发展也面临瓶颈。有些海归不得不降低期望,甚至转行寻找新的发展方向。 然而这种一刀切的做法是否合理?留学经历本应是开阔视野、积累知识的宝贵机会,国外先进的教育理念、研究方法和创新思维,对提升国内产业水平具有重要价值,将所有海归都划入潜在风险群体,未免有失公允。 事实上很多海归在回国后确实做出了突出贡献,在生物医药、人工智能、新能源等领域,不少重要突破都有海归科研人员的身影,他们将国外所学与本土实际相结合,推动了产业升级和技术创新。 当前的就业环境确实让很多海归倍感压力,有人感叹,留学时的憧憬与现实期望产生了巨大落差。 但这种情况也促使海归群体开始反思:如何将海外所学真正转化为实际能力?如何在竞争激烈的职场中展现独特价值? 随着国内教育水平的提升,海归的传统优势正在弱化,一些企业更看重求职者的实际能力和工作态度,而非单纯的海外文凭,这种转变倒逼海归群体必须提升自身竞争力,而不是依赖海外求学的光环。 回望历史,每个时代的海归都曾面临各种挑战,当下的困境或许是新的机遇,推动海归群体实现自我价值的重新定位,在这个充满变数的时代,唯有真才实学才是立足之本。 海归们的困惑与焦虑可以理解,但市场的选择从来都是理性的,与其纠结于标签带来的影响,不如专注于提升自身实力。毕竟,真金不怕火炼,有实力的人终究会得到认可。

SJ

有本事的海归自带项目和实验室及专利,这样的海归谁都会去和他合作,拿着一大堆证书应聘的海归还不如国内毕业拿着同样证书的学子们,我与董小姐看法一致。

用户10xxx71

有本事的人在哪里都一样能混的好,没本事的人流个学回来还是废物