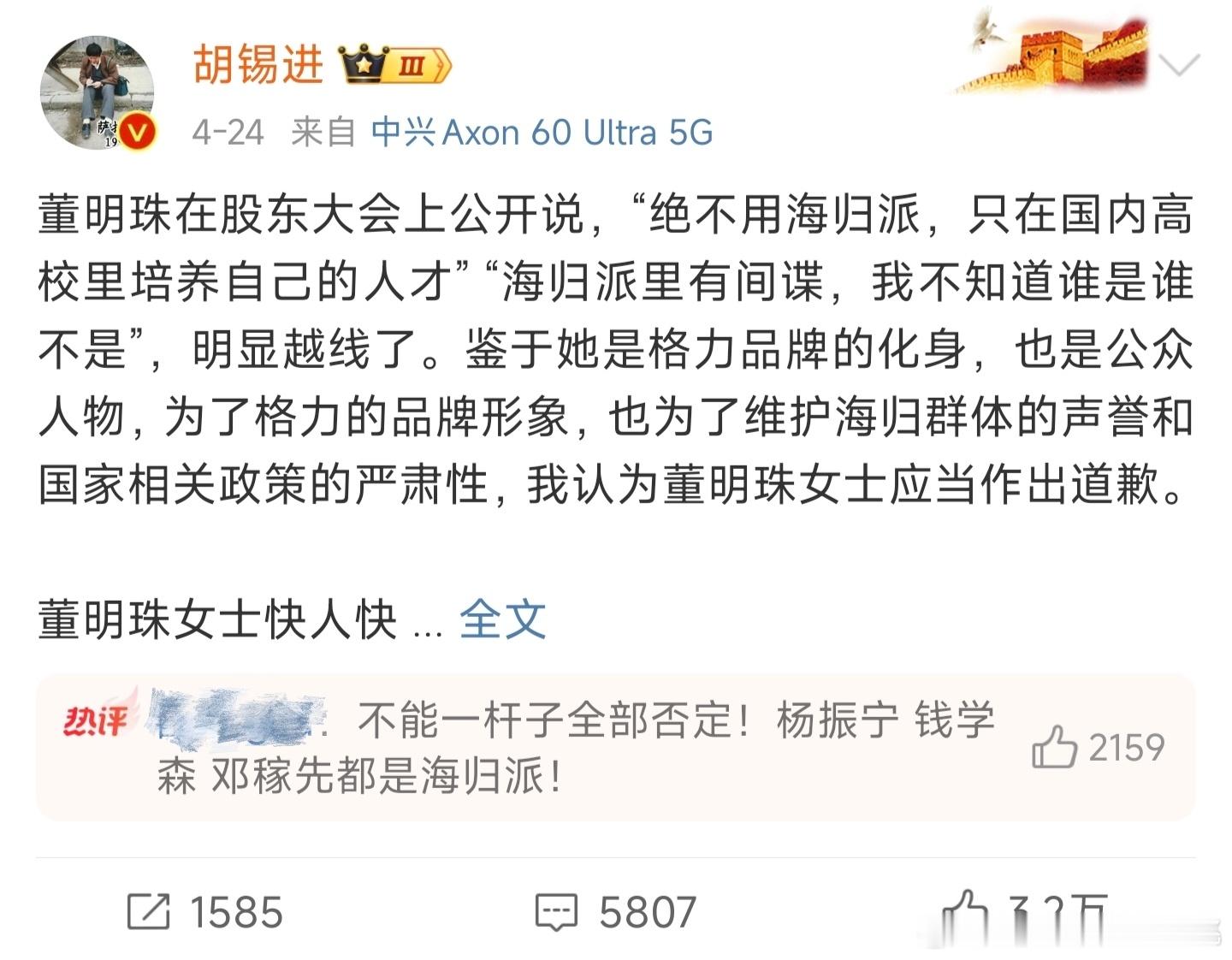

胡锡进重申董明珠应道歉

当舆论审判沦为流量生意:胡锡进式“道德绑架”的荒诞逻辑

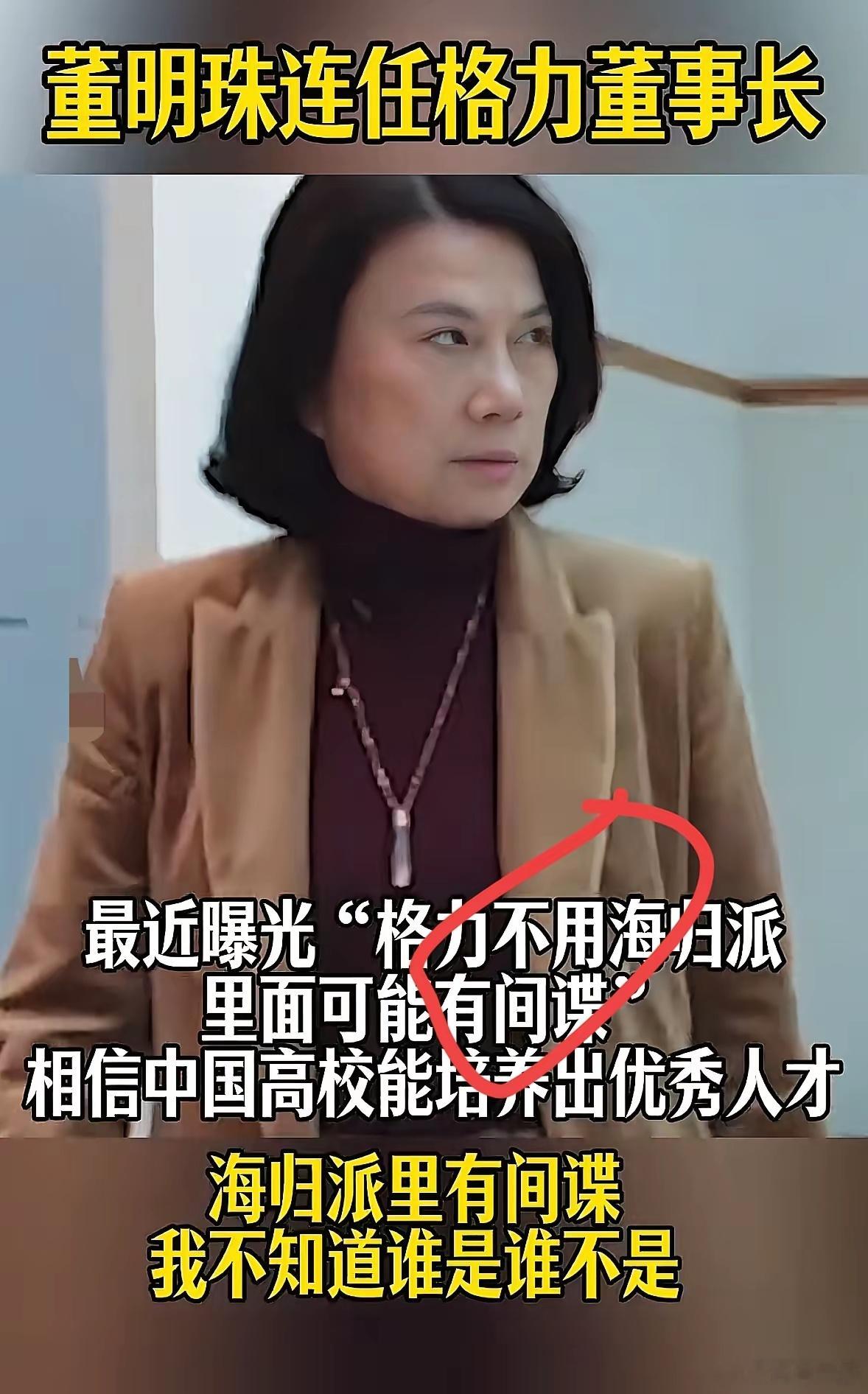

董明珠一句“格力不用海归”的言论,本是企业人才战略的内部表达,却在胡锡进的“正义之剑”下被扭曲成“全民公敌”。这种将企业经营策略无限上纲上线的操作,暴露出某些自媒体人深谙的流量密码:通过制造对立、贩卖焦虑,把商业决策异化为意识形态战争,最终让真相在口水战中支离破碎。这场闹剧中,胡锡进们的表演恰似一场精心编排的马戏——用“政治正确”的皮鞭抽打着舆论的陀螺,却在掌声中悄悄塞满自己的钱袋。

一、断章取义的舆论手术刀

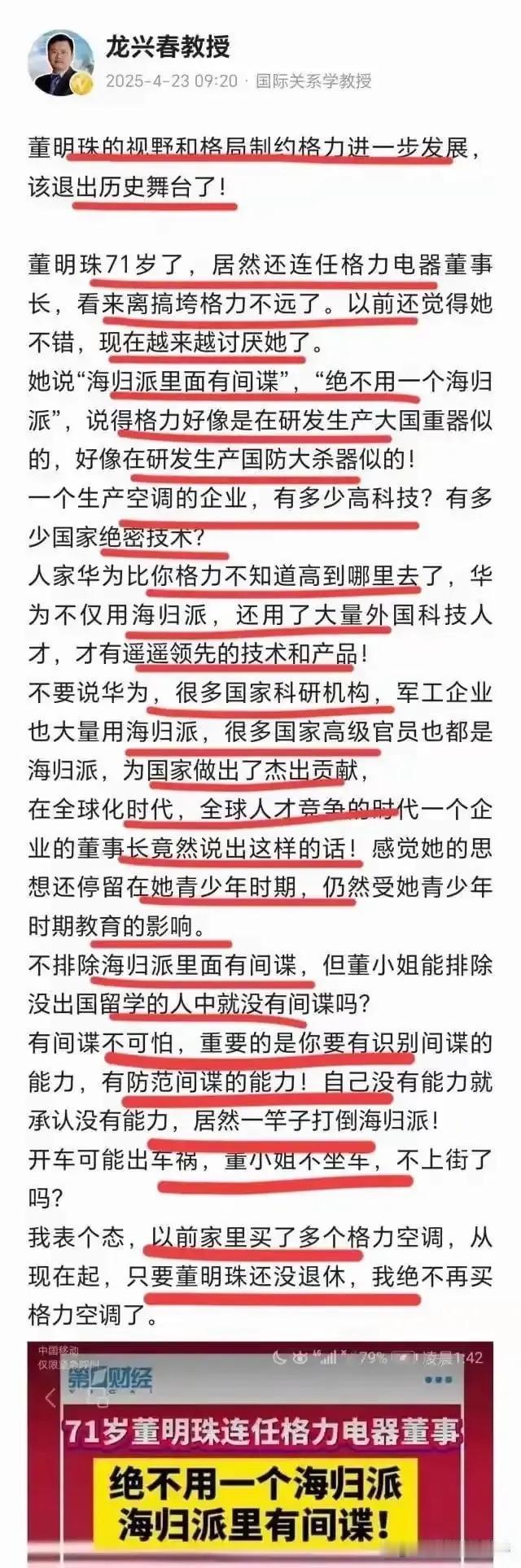

胡锡进对董明珠的批判,本质上是一场脱离语境的文字游戏。董明珠在股东大会上强调“自主培养人才”的完整表述,被刻意切割成“海归=间谍”的惊悚标题。这种操作手法与他在其他事件中“选择性失明”的风格一脉相承:2023年他曾为涉嫌侮辱解放军的脱口秀演员辩护,声称“人民军队荣誉未受挑战”,却对演员言论中的冒犯性细节视而不见。在格力事件中,他同样选择性忽略董明珠长期坚持本土人才战略的背景——格力1.2万名研发人员均为自主培养,且早在2022年就明确“不用海归”的策略。这种“只见树木不见森林”的批判,与其说是追求正义,不如说是制造话题的流量投机。

更荒诞的是,胡锡进将企业自主经营权与劳动法简单挂钩,宣称“拒绝海归违反平等就业权”。这种混淆概念的操作,暴露出其对企业管理常识的匮乏。劳动法禁止的是基于种族、性别等先天属性的歧视,而企业根据岗位需求设定招聘条件(如专业、经验)属于合法自主权。董明珠强调“忠诚”和“道德品质”,本质上是企业价值观的体现,与“身份歧视”毫无关联。正如网友尖锐指出:“若胡锡进公开宣称‘选女婿必须是海归’,是否也该向全国单身青年道歉?”

二、唯恐天下不乱的流量炼金术

胡锡进的批判逻辑,暗合其“争议即流量”的生存法则。从早年为某想、某瑞等企业站台,到近年频繁介入社会热点,他深谙“制造对立-收割流量-商业变现”的闭环逻辑。在格力事件中,他刻意将企业人才策略上升到“对外开放路线”的高度,宣称“董明珠的言论与国家政策相悖”,实则是将商业决策政治化,煽动公众对“不开放”的恐惧。这种操作与他在中美关系中“既反美又媚美”的骑墙姿态如出一辙——通过左右摇摆的立场,维持自身作为“舆论调停者”的不可替代性。

更值得玩味的是,胡锡进对“间谍论”的批判与其过往言论形成鲜明对比。2023年他曾公开反对“抓间谍扩大化”,声称“过度警惕会阻碍对外开放”,而此次却对董明珠的“间谍风险”论大加挞伐。这种前后矛盾的立场,暴露其批判本质是基于流量而非原则。正如网友所揭露:“胡锡进们的子女多在海外留学,董明珠的言论可能压缩其就业空间,这才是批判的真实动机。”当公共议题沦为利益博弈的工具,所谓“正义”不过是流量变现的遮羞布。

三、舆论生态的癌变与救赎

胡锡进式批判的盛行,折射出中国舆论场的深度异化。在流量为王的逻辑下,真相被切割成吸引眼球的碎片,理性讨论让位于情绪宣泄。当董明珠强调“自主培养人才”的企业战略时,胡锡进将其曲解为“排外主义”;当她提及“间谍风险”时,他又将其等同于“群体污名化”。这种“非黑即白”的叙事方式,本质上是对公众认知能力的侮辱——仿佛中国企业只能在“全面开放”与“闭关锁国”之间做单选题,而忽视了人才战略的复杂性与多样性。

真正的破局之道,在于重建舆论场的理性共识。企业有权根据自身需求制定人才策略,公众有权对其进行监督,但这种监督必须基于事实而非臆测。董明珠的言论或许存在表达失当,但将其上升到“违反国家政策”的高度,无疑是对企业家创新精神的打击。正如官媒《新京报》所言:“重视本土人才与招聘海归并非对立,企业应通过完善背景调查而非‘一刀切’解决问题。”当胡锡进们热衷于挥舞“政治正确”的大棒时,他们实际上正在消解中国社会最珍贵的品质——包容与多元。

这场舆论闹剧的真正警示,在于揭示了一个残酷现实:在流量经济的裹挟下,任何企业的商业决策都可能成为某些人谋取私利的工具。董明珠的言论或许存在争议,但胡锡进们的批判更值得警惕——他们用“正义”包装的舆论审判,正在撕裂社会共识,侵蚀理性根基。当我们在声讨“间谍论”时,更应反思:是谁在利用我们的愤怒?又是谁在这场愤怒中收割利益?唯有穿透表象,才能看清真相的轮廓——而真相,永远不该是流量生意的牺牲品。 热点观点