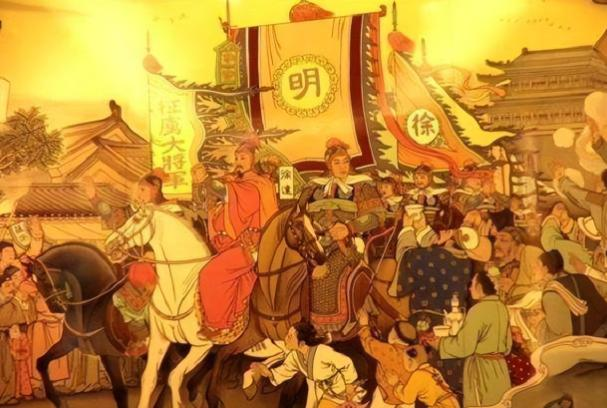

历史上马皇后威望有多高?朱元璋:“后宫不得干政”马皇后:“玉儿,召几位大将过来,咱们后宫也得议议国事。” 这一幕虽然听起来像是电视剧里的情节,但在明朝初年,马皇后确实有着非同一般的影响力。 马皇后,1332年出生于苏州,原名马秀英。她的童年并不平静,母亲早逝,父亲因杀人罪逃亡,将她托付给好友、红巾军领袖郭子兴。郭子兴虽身处乱世,却重视教育,马秀英在郭氏家中学会了读书写字,培养了敏锐的洞察力和坚韧的性格。她拒绝缠足,保留天足,得了个“马大脚”的绰号,展现出不拘传统的个性。 1352年,20岁的马秀英嫁给了24岁的朱元璋。朱元璋当时只是郭子兴麾下的一名将领,出身贫寒,却胸怀大志。马秀英看中了他的潜力,两人结为连理,开启了患难与共的岁月。婚后,她不仅操持家务,还成为朱元璋的得力助手。一次,朱元璋因郭子兴猜疑被囚,粮荒中无人送食。马秀英用积攒的银两贿赂看守,偷取热饼送给丈夫,烫伤了自己却毫不在意。这件事让朱元璋深受感动,从此对她更加信任。 在朱元璋征战四方的岁月里,马秀英承担了繁重的后勤工作。她整理军务文书,筹划粮草供给,亲手为士兵缝制衣物。攻克太平后,她敏锐察觉滁州与太平间的地理障碍可能影响军心,果断安排将士家属迁往安全之地。她的细致和果断为军队的胜利提供了保障。1368年,朱元璋在南京称帝,建立明朝,马秀英被册封为皇后。她身居高位,却保持节俭,粗茶淡饭,亲率宫女纺织刺绣。她拒绝为马氏亲族谋求高位,称“外戚干政恐乱朝纲”。 作为皇后,马秀英关心民生,提倡减税赈灾。她设立学校,支持教育,资助贫寒学子。她还推动建立粮仓,确保灾年百姓有饭吃。她的仁德不仅赢得宫廷的尊重,也让百姓感念在心。她还多次劝谏朱元璋,避免冤杀忠臣。例如,和州守将郭景祥之子被诬谋反,朱元璋欲严惩,马秀英据理力争,促成彻查,保全了郭氏一家。她的智慧和仁慈,使她在朝野间享有崇高威望。 标题中描述的场景——马皇后召见将领议国事——听起来扣人心弦,但史料中并无明确记载。这可能是民间传说或后世戏剧化的演绎,旨在突出马皇后的影响力。尽管如此,马皇后在明初政治中的作用不容小觑。朱元璋曾下令“后宫不得干政”,以防宫廷干预朝政,但马皇后凭借与皇帝的深厚信任,巧妙地通过劝谏影响国策。 一个广为人知的例子是宋濂事件。宋濂是明初著名学者,曾任太子朱标的老师,因胡惟庸案被牵连,面临死刑。太子朱标苦苦求情未果,马皇后却站了出来。她提醒朱元璋,宋濂忠心耿耿,杀之恐失民心。她说:“陛下,杀宋濂等于杀忠臣,如此怎能服众?”朱元璋听后深思,最终赦免了宋濂。此事传开,朝臣无不敬佩马皇后的胆识和仁心。 马皇后还在民生政策上发挥了重要作用。某年大旱,百姓流离失所,她建议朱元璋提前储粮,设立赈灾所。朱元璋采纳后,灾民得以救助,民间传颂她的仁德。她还关注司法公正,多次劝阻朱元璋的严刑峻法。例如,朱元璋曾命重刑犯修筑城墙,劳役苛重,马秀英建议宽恕,给他们改过自新的机会,朱元璋最终减轻了刑罚。 虽然没有史料证实她直接召见将领,但她在军事后勤中的贡献显著。早年随朱元璋征战时,她管理粮草,组织家属后勤,甚至用宫中金帛赏赐士兵,鼓舞士气。史学家认为,马皇后的影响力在于她从不逾越后宫界限,却通过私下建议和公开劝谏,润物细无声地影响朝政。她的智慧和仁慈,使她在皇帝和朝臣心中占据了独特的位置。 1382年夏,马皇后突染重疾,卧床不起。朱元璋召集天下名医,亲自监督治疗,但她的病情持续恶化。马皇后拒绝任何祭祀祈福仪式,认为生死乃自然规律,不应浪费资源。她临终前仍心系国事,叮嘱朱元璋要亲近贤臣,远离小人,善待百姓,确保子孙贤明。她于9月23日去世,享年50岁。 朱元璋悲痛欲绝,亲自为她撰写悼文,下令全国哀悼。他追封马皇后为“孝慈高皇后”,葬于南京明孝陵,与自己的陵墓相连,象征两人永不分离。马皇后去世后,朱元璋未再立后,宫廷空悬皇后之位16年,直至他驾崩。她的离世对朱元璋影响深远,他变得更加猜忌,胡惟庸案、蓝玉案接连爆发,无数功臣被清洗,朝堂风声鹤唳。 马皇后的仁德和智慧在民间广为传颂。百姓创作歌谣,赞她“慈后贤德,泽被苍生”。史书称她为明朝最贤明的皇后之一,她的节俭、仁慈和洞察力成为后世学习的榜样。她的陵墓至今屹立在南京,吸引无数人缅怀这位传奇女性。马皇后的故事,不仅是个人传奇,也是明初政治文化的一个缩影,展现了智慧与仁德如何在乱世中熠熠生辉。