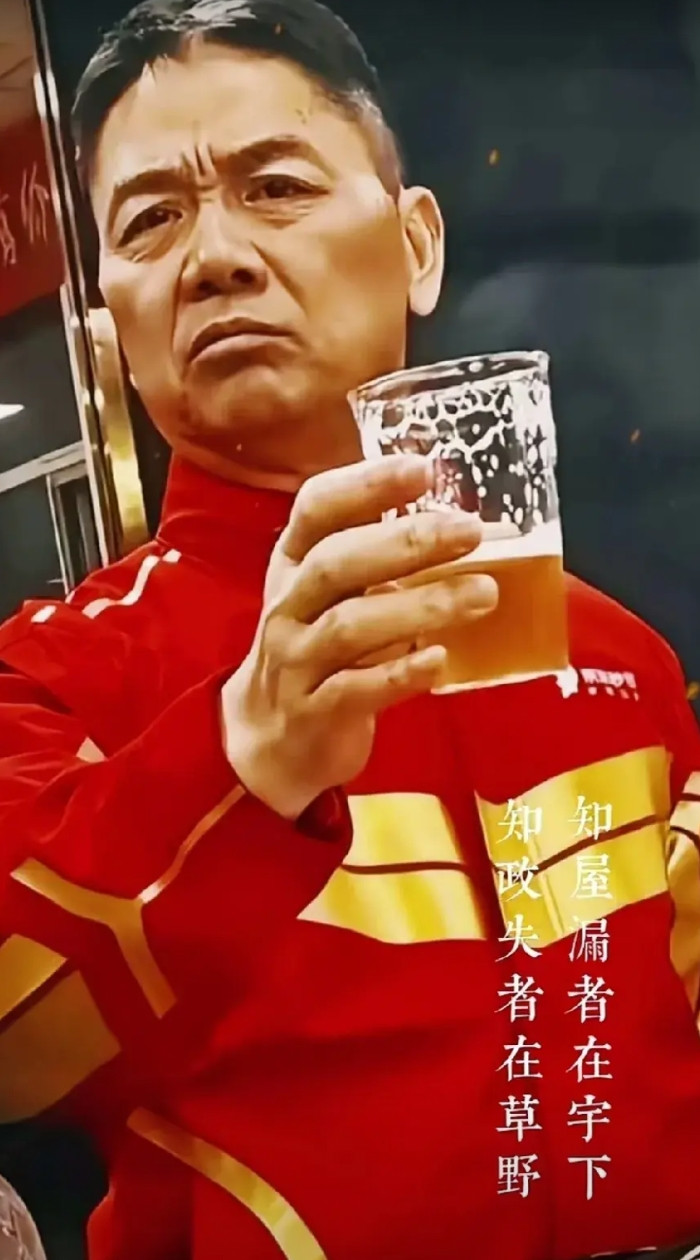

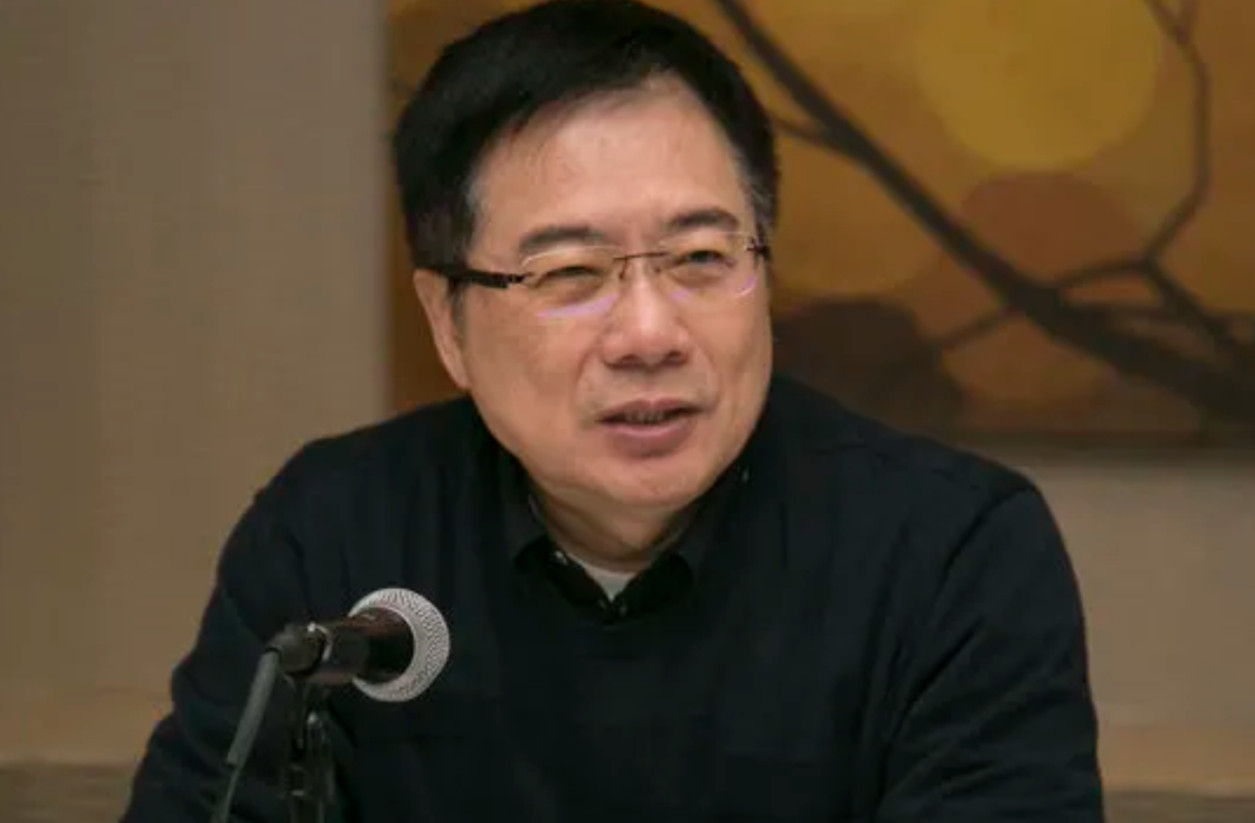

1948年,赵平夫妇去余姚采购粮食时,被特务逮捕。赵平宁死不招,但他妻子一害怕,供出了刘少文。可就在特务去抓人时,不仅没有抓到刘少文,反而抓走了一个国民党高官。 1947年的上海,天兴粮食行在当地商界小有名气。这家粮食行的老板赵平,每天都在各大米行之间来回奔波,谈生意、签合同。 赵平的生意做得有声有色,在上海滩上渐渐打出了名气。但是在这个表面身份的背后,赵平还有另一个更重要的身份:中共地下党员、秘密交通员。 在上海的地下党组织中,赵平主要负责为上级传递情报,联系同志。他的这份工作与他的粮食行老板身份完美契合,经常可以借着跑业务的机会,完成组织交代的秘密任务。 赵平的直接上级是化名"张明"的刘少文,时任上海工作委员会副书记。两人都在为党的地下工作默默付出,配合密切。 然而1947年冬天,一个看似普通的请求,却打破了这种安全的状态。赵平向刘少文提出,想趁着去外地采购粮食的机会,带着妻子沙平回浙江余姚老家探亲。 刘少文考虑到赵平多年来的出色表现,最终同意了这个请求。临行前,刘少文特意叮嘱赵平,回乡期间一定要保持低调,不要引起当地人的注意。 但是人的感情是难以控制的,特别是思乡之情。当赵平带着妻子回到阔别多年的故乡,看到熟悉的街道和亲人,内心的激动难以抑制。 在家乡,赵平开始大摆宴席,广邀亲朋好友。他用上海大老板的排场,在宴席上表现得很是阔绰,引起了不少乡亲的羡慕。 消息很快就传遍了整个余姚县城,"上海来的大老板"成了街头巷尾的谈资。这种高调的行为,引起了当地国民党特务机关的注意。 特务们开始暗中调查这位突然冒出来的"上海大老板"。他们发现,赵平在上海经营的粮食生意虽然不小,但似乎和其表现出的财力不太相称。 这种违和感让特务们起了疑心,他们决定采取行动。就在赵平夫妇准备返回上海的前一天,特务们终于出手了。 在余姚县城的一个特务审讯室里,赵平夫妇被分开审讯。特务们采用了车轮战的方式,不断地向赵平施压,询问他在上海的真实身份。 赵平经过专业训练,深知组织的安全高于一切。面对特务的严刑拷问,他始终坚持自己只是一个普通的粮食商人。 特务们见赵平这边毫无进展,转而对他的妻子沙平展开突破。沙平只是一个普通的家庭主妇,没有经受过任何专业训练。 特务们用各种办法恐吓沙平,威胁要株连她在余姚的家人。在巨大的压力下,沙平开始不断透露一些信息。 特务们从沙平的零碎话语中,逐渐拼凑出了一个重要信息:在上海有一个经常穿着西装的"张明",是赵平的上级领导。这个人经常出现在威海卫路的福民食品店。 得到这个重要线索后,特务们立即向上级汇报。上级很快判断出,这个"张明"极有可能就是上海地下组织的重要负责人。 国民党特务机关随即在上海布下了天罗地网,准备抓捕"张明"。他们在福民食品店周围安排了大量便衣,日夜监视着这里的一举一动。 与此同时,在上海的刘少文已经发现了异常情况。赵平这次出差的时间超出了预定计划,而且一直没有任何消息传回。 作为一个经验丰富的地下工作者,刘少文立即意识到赵平可能已经遇到了危险。他立即启动了应急预案,准备转移相关人员。 1947年6月30日的上海下起了大雨,雨水冲刷着街道,到处都是积水。在这样的天气下,一个背着工具包的水管工出现在福民食品店门口显得再正常不过。 刘少文穿着破旧的工装,肩上的工具包里装着各种修理工具。这身装扮与他平日里西装革履的形象形成了鲜明的对比。 刚进店门,刘少文就看到了熊志华,迅速把转移经费和任务交给了他。正要离开时,熊志华告诉他"老唐"已经在二楼等候。 在二楼的房间里,"老唐"带来的是一份极其重要的海外情报。刘少文正在破译这份情报时,楼下突然传来了喧闹声。 特务们终于等到了他们认为的可疑时机,一队人马闯入了福民食品店。他们分成几组,开始对店内进行搜查。 在一楼的熊志华立即提高声音,与特务们争吵起来,这个举动为楼上的同志们争取了宝贵的时间。刘少文立即销毁了手中的情报材料。 两名特务冲上二楼时,看到的是一个蹲在地上摆弄水管的工人。刘少文操着一口浓重的河南口音,说是店主叫来修理漏水的。 特务们在二楼搜查时,楼上突然传来一个威严的声音,是住在三楼的一位国民党高官。这位官员因为楼下的吵闹声感到不满。 听到楼上的动静,特务们立即转移了注意力,冲上三楼。在那里,他们看到一位衣着讲究的男子,正是他们要找的那种形象。 趁着特务们的注意力都被吸引到三楼,刘少文抓住机会,从二楼一跃而下。虽然在落地时扭伤了脚踝,但他还是迅速消失在雨幕中。 国民党高官被特务们带走调查,这个乌龙事件后来在上海滩传为笑谈。而刘少文则再次展现了他超凡的应变能力。 1955年,新中国授予刘少文中将军衔,这是对他在秘密战线上特殊贡献的肯定。这位传奇人物的故事,成为了中国革命史上的一个精彩篇章。