1990年6月,西藏发现一石碑,专家赶过去查看,惊讶道:“一人灭一国”是真的啊! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年6月,西藏吉隆县马拉山下的一个小村庄正沉浸在修建水渠的热潮中,村民们期盼着这条水渠能改变靠天吃饭的日子,带来四季不断的灌溉水源。 然而一块被称为“神石”的巨岩挡住了施工的河道,险些被炸毁的命运却意外揭开了一段尘封千年的历史,乡长罗桑敏锐地察觉到“神石”上模糊的刻痕可能非同寻常,紧急联系正在附近进行文物普查的四川大学考古队。 这一决定,让一块唐代石碑重见天日,也让专家们发出惊叹:“王玄策一人灭一国的传奇,竟然是真的!” 接到消息,四川大学考古系的霍巍和李永宪迅速带领普查队赶往马拉山口,到达现场后,他们看到一块长宽不足一米的岩石,表面因村民常年涂抹酥油而模糊不清,隐约可见刻痕。 专家们小心翼翼地烧热水清洗石面,随着酥油逐渐褪去,石碑上残缺的汉字慢慢显现,石碑最左侧,七个篆书大字格外醒目:“大唐天竺使出铭”,这一刻,在场的所有人都屏住了呼吸,这不仅是一块普通的石刻,而是唐代遗留的珍贵史料,与传说中的唐朝使节王玄策密切相关。 经过进一步清洗,石碑上共显现312个汉字,尽管风化导致部分文字残缺,但仍能辨认出大部分内容,碑文记载了唐显庆三年(公元658年),唐高宗派遣左骁卫长史王玄策率使团出使天竺的经过。 专家们意识到,这块石刻正是“大唐天竺使出铭”,直接证实了王玄策“一人灭一国”的传奇并非虚构,而是真实的历史事件,这一发现,不仅填补了史书的空白,也让人们重新审视这位被历史低估的唐代使者。 碑文详细描述了公元647年王玄策第二次出使天竺时的惊险经历,当时,中天竺老国王去世,大臣阿罗那顺趁机篡位,袭击了仅有三十余人的唐朝使团。 王玄策与副使蒋师仁侥幸脱险,面对危机,他没有选择退回长安,而是大胆向吐蕃和泥婆罗(今尼泊尔)求援,凭借出色的外交手腕,王玄策成功借得吐蕃1200精兵和泥婆罗7000骑兵。 他精心筹划,率领联军直捣中天竺都城,击败阿罗那顺,俘虏其家族及万余人,最终凯旋长安献俘,这一壮举,展现了王玄策非凡的胆识、外交能力和军事才干。 这块石碑的意义远不止于证实王玄策的个人事迹,它以亲历者的视角,记录了出使的具体路线、应对危机的策略以及胜利的过程,弥补了《旧唐书》等史书中简略记载的遗憾。 碑文还揭示了唐朝与吐蕃的友好关系,尤其是文成公主和亲后,吐蕃的军事支持为王玄策的成功提供了关键助力,这些细节,为研究唐代外交、中印关系以及吐蕃历史提供了第一手资料。 更令人震撼的是,这块石刻完成于公元658年,比已知最早的汉藏文石刻早165年,是西藏发现的最古老汉文石刻,填补了区域考古的重大空白。 发现石碑后,霍巍立即向当地政府报告,紧急叫停了水渠工程对石刻的破坏,为保护这一珍贵文物,考古队小心切割石碑,将其完整运至吉隆县博物馆保存。 与此同时,村民们按计划修通了水渠,清澈的河水流淌而下,滋润了农田,带来了丰收的希望,文物保护与民生改善实现了双赢,村民们为国宝得以保存和生活向好而欢欣鼓舞。 2001年6月,这块石碑被国务院列为全国重点文物保护单位,成为连接吉隆小镇与盛唐历史的重要纽带。 王玄策的故事因这块石碑重见天日,他以五品官职完成灭国壮举,却未能在史书中占据显赫位置,个人功绩被时代洪流所掩盖。 这块险些被炸毁的“神石”,以意想不到的方式现世,让人们重新认识这位唐代使者的智慧与勇气,它不仅是一块文物,更是时间的信使,承载着古代中国人的开拓精神,从吉隆到天竺,从盛唐到今朝,这块石碑让人们感受到历史的厚重与延续。 历史的车轮滚滚向前,过去的荣光与智慧并未消散,而是凝为永恒的印记,等待后人解读,这块石碑的发现,提醒人们在广袤的西藏高原,在古老的边境要道,或许还藏着更多沉默的见证,等待有心人去唤醒。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——《王玄策“一人灭一国”的故事,镌刻在这块碑上的真实历史》

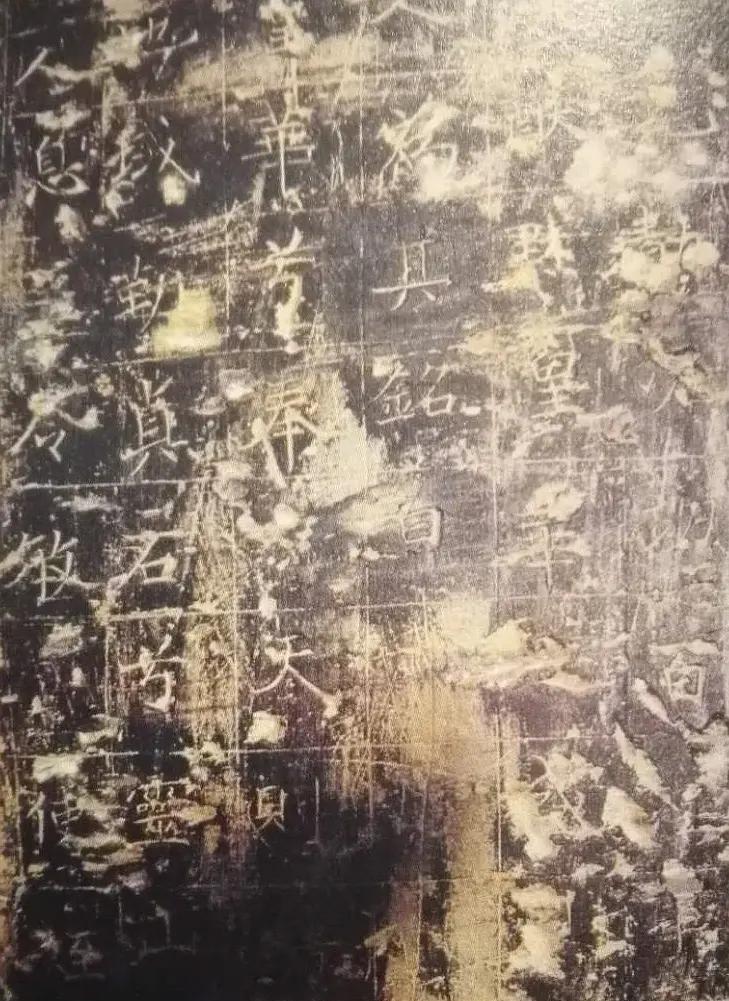

![该陪孩子陪孩子,二人世界还是要有的[呲牙笑]在一大家子陪着小玥儿过完生日后,汪小](http://image.uczzd.cn/11686834986099924934.jpg?id=0)