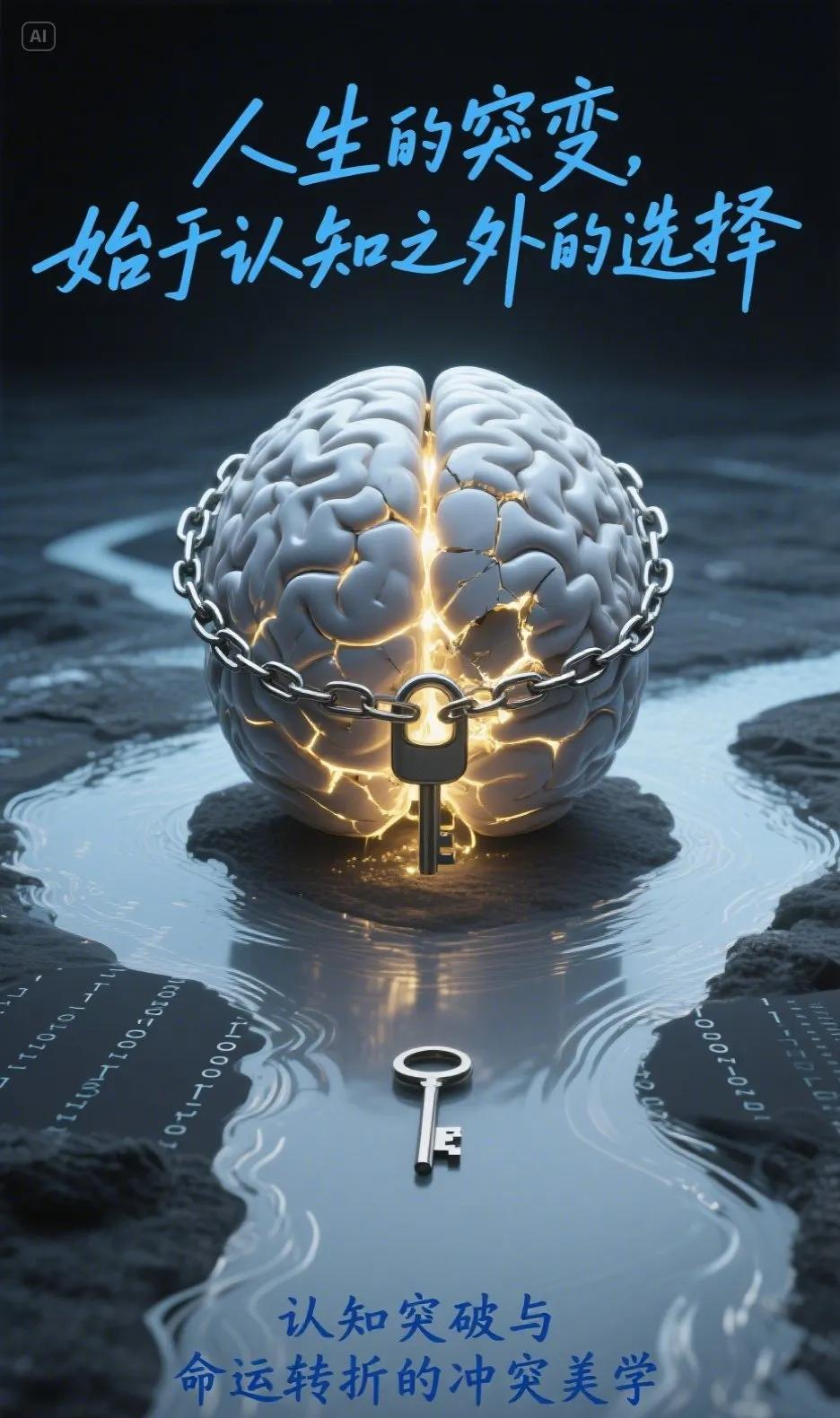

人生的突变,始于认知之外的选择 我们此刻的生活,是无数个过去选择的涟漪汇聚而成的河流。那些看似偶然的际遇、必然的困境,都能在时光的褶皱里找到最初的选择原点。只是我们习惯将人生的走向归咎于外界——机遇的匮乏、他人的影响、命运的无常,却常常忘记:真正决定河流走向的,是我们在每个岔路口埋下的选择密码。 一、重复的生活,源于重复的选择逻辑 生活本质上是一连串的「选择题」,从日常琐碎到重大决策,最终编织成独一无二的生命代码。但我们往往在无意识中重复运行同一段「程序」:每天选择相似的路径通勤,用熟悉的方式应对工作挑战,在人际关系中延续固定的互动模式。这些看似自主的选择,实则是认知惯性的外显——就像电脑默认打开的软件,我们在「已知选项」里循环,把日子过成了不断复制粘贴的重复运算。 在「吃什么」「穿什么」这类表层问题上做选择,只是在既有框架内填充内容,永远触达不了命运的底层代码。真正决定人生轨迹的,是那些跳出重复模式的「非常态选择」。但为何我们总是困在熟悉的选项里?因为每个选择背后,都站着我们看不见的「认知守门员」。 二、认知:藏在选择背后的隐形编剧 我们的选择从来不是随机的——认知为每个问题预设了「可选答案」,甚至定义了「问题本身」。比如,认为「稳定比冒险重要」的人,会自动过滤掉创业选项;坚信「自己不擅长沟通」的人,连「主动社交」这个问题都不会纳入思考范畴。认知就像一副有色眼镜,让我们只能看到符合自己预设的世界,在看似自由的选择中,早已被关进了思维的牢笼。 更隐蔽的是,认知不仅决定答案,还创造问题。有人在婚姻危机中纠结「如何修复关系」,却从未意识到「是否需要修复」本身就是更高维度的选择;有人在职业瓶颈期拼命提升技能,却忽视了「是否热爱这个领域」才是根本问题。当我们被固有认知束缚时,连「提出新问题」的能力都会被剥夺,只能在既定的剧本里重复台词。 三、突破认知:从「被动选择」到「主动改写」 想要人生发生突变,必须做出「认知之外的选择」——这不是盲目冒险,而是对固有思维框架的觉醒。就像程序员发现旧代码存在漏洞,只有跳出原有逻辑重新编码,才能让程序运行出全新结果。 1. 看见「认知盲区」 大多数时候,我们不是没有选择,而是对某些选项「选择性失明」。那些让我们恐惧的、难以理解的、超出经验范围的可能性,并非不存在,而是被认知的「防火墙」自动屏蔽了。比如,长期从事体制内工作的人,可能从未认真考虑过自由职业的可行性;深陷痛苦关系的人,常常忽略「独自成长」也是一种选择。觉知到这些盲区,是突破的第一步。 2. 质疑「默认设置」 每个认知背后都藏着未经检验的假设:「30岁必须成家」「成功需要赚大钱」「稳定等于安全」……这些社会或自我强加的「默认设置」,构成了选择的隐形边界。当我们开始追问:「这个认知真的正确吗?」「如果打破它,会发生什么?」,就像在代码中插入了一个「调试指令」,让思维系统出现松动的可能。 3. 用「正知见」拓宽认知边界 改变认知不是用新标签替换旧标签,而是回归生命实相的本质认知。比如,意识到「失败不是惩罚,而是反馈」,「稳定不是安全,而是舒适的幻觉」,这些更接近真相的理解,能拆除思维的藩篱,让选择的空间指数级扩大。就像打开了程序的「开发者模式」,我们不再被预设功能限制,而是能根据真实需求重构逻辑。 四、小选择,大涟漪:突变始于觉知的微光 人生的转折往往藏在那些「违背惯性」的瞬间:一次鼓起勇气的陌生拜访,一场打破常规的自我对话,一个违背「应该」的真实选择。这些选择看似微小,却像投入湖心的石子,因突破了原有的认知水面,而激荡出改变的涟漪。 就像有人在重复的职场循环中突然选择学习从未接触的领域,有人在稳定的婚姻里勇敢直面内心的孤独——这些「认知之外的选择」,并非毫无根基的冒险,而是认知升级后的自然显现。当我们不再被旧有的思维代码束缚,便会发现:生命的可能性,永远存在于那些「未曾被定义」的空白地带。 结语:做自己的破局者 人生最大的遗憾,不是选择错误,而是从未意识到自己拥有选择的自由。那些困在重复模式里的日子,本质上是认知构建的「虚拟监狱」。唯有敢于质疑、勇于看见、善于重构,才能让每个选择成为破局的钥匙——不是在已知选项里权衡利弊,而是在认知边界之外,亲手写下新的代码。 当我们开始用觉知之光审视内心的认知滤镜,用勇气之笔改写生命的底层程序,那些曾以为不可能的选择,会自然成为通往新世界的桥梁。毕竟,生命的精彩,永远藏在那些「跳出剧本」的即兴发挥里。 人生选择