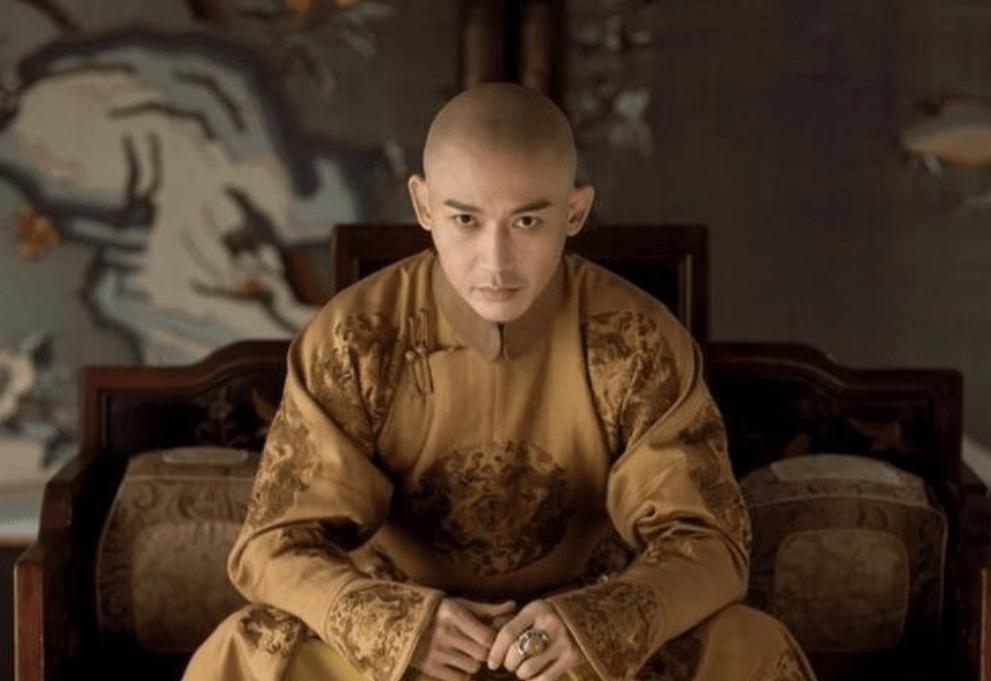

1763年,秦桧的后人秦大成高中状元,乾隆知道之后当众问他:“你名字中的秦是不是秦桧的秦?”谁料秦大成用一句话就博得皇帝欢心。 说起秦桧,大家都知道他是南宋那个臭名昭著的奸臣,可谁能想到,几百年后的1763年,他的后人秦大成竟然考中了清朝的状元?更巧的是,乾隆皇帝听说了他的身世,当众抛出一个问题:“你名字中的‘秦’,是不是秦桧的‘秦’?”这话一出,谁不捏把汗?毕竟,背着这么个祖宗,可不是什么光彩的事儿。结果,秦大成用一句话就让乾隆龙颜大悦。这句话到底是什么?咱们接着往下看,看看这家伙是怎么化险为夷的! 要聊这个故事,得先从秦大成这个人说起。秦大成,1720年出生在江南嘉定,也就是现在的上海嘉定区。他家境一般,父亲去世得早,母亲一个人拉扯他长大。家里穷得叮当响,可秦大成从小就聪明,特别爱读书。乡里人都知道他是个苦孩子,晚上挑灯夜读,白天还得帮着家里干活。可他从没抱怨过,反而特别孝顺,经常省下自己的口粮给母亲补身子,乡亲们一提他,都竖大拇指。 那时候,想翻身就得靠科举。秦大成也明白这个道理,从小就立志要通过考试改变命运,给母亲争口气。可科举这玩意儿,哪有那么容易?乡试考了好几次,成绩都不错,可总是差那么一点,没能进京赶考。直到1763年,他43岁那年,机会终于来了。这一年,他先是在会试中名列前茅,拿到了殿试的入场券。到了殿试,他更是发挥出色,从一大堆考生里杀出重围,直接拿下了状元。 按理说,考上状元是件大喜事,可秦大成的麻烦才刚开始。有人听说他是秦桧的后人,跑去跟乾隆告状。秦桧这名字,在历史上可是个大污点,谁沾上谁倒霉。乾隆一听,觉得这事儿得好好掂量掂量。毕竟,状元不是随便封的,得看看这人到底靠不靠得住。于是,殿试那天,乾隆亲自出马,想试探试探秦大成。 当时的情况是这样的,殿试考完,皇帝要亲自点状元。乾隆看着秦大成的卷子,觉得这人学问不错,可一想到他可能是秦桧的后人,心里多少有点疙瘩。于是,他当着文武百官的面,问了那句关键的话。问题抛出来后,所有人都盯着秦大成,看他怎么接招。这问题可不好答,说“是”吧,等于承认自己跟奸臣有关系;说“不是”吧,又显得不老实,毕竟姓氏摆在那儿。 秦大成脑子转得快,他没直接回答“是”或者“不是”,而是来了句特别巧妙的:“自古以来,微臣只知《百家姓》中仅有一个‘秦’。”这话听着简单,可细琢磨就厉害了。他把自己的姓氏跟《百家姓》挂钩,意思是“秦”就是个普通姓,跟秦桧没啥特别联系。这么一说,既没否认自己的出身,也没让乾隆觉得他跟那个奸臣有什么瓜葛。乾隆听了,觉得这小子挺会说话,心里那点疑虑也就放下了。 不过,乾隆还没完。他又拿了两样东西出来,一捆是竹皮,一捆是去掉竹皮的白色部分,问秦大成这叫什么。这其实是个坑,因为在嘉定当地,竹皮叫“篾青”,白色部分叫“篾白”或者“篾黄”,听着像“灭清”“灭皇”,搁在皇帝面前说这个,谁敢啊?秦大成一看就知道不能实话实说,马上回答:“这一个叫竹皮,一个叫竹肉。”这回答既实在又安全,完全没毛病。乾隆一听,觉得这人不光学问好,应变能力也强,彻底放心了。 就这样,秦大成靠着自己的机智,保住了状元的头衔。后来,他被封为翰林院修撰,算是正式踏上了仕途。这事儿传开后,大家都觉得他不简单,毕竟能在乾隆面前过这道坎,可不是谁都能做到的。 话说回来,秦大成的成功,不光靠机智,还有他这些年的苦读和坚持。他从小家里穷,可从没放弃过读书。母亲年纪大了,他一边照顾一边备考,硬是凭着一股韧劲熬了出来。考上状元后,他也没忘本,听说他后来还回乡修桥铺路,帮了不少乡亲。这人品和才华,难怪能让乾隆刮目相看。 再聊聊这个故事的历史背景。 1763年是乾隆二十八年,那时候清朝国力正强,科举制度也挺完善。乾隆这人,喜欢亲自参与科举选拔,尤其是殿试,他老爱出点难题考考考生。秦大成碰上这么个皇帝,算是有福也有挑战。福的是,乾隆赏识人才;挑战的是,他得随时应对皇帝的“刁难”。而秦桧的事儿,虽然隔了好几百年,可在民间还是个敏感话题。秦大成能把这劣势变成优势,确实挺了不起。