转自:贵州日报

春季是儿童生长发育的“自然加速期”,良好的生长发育离不开科学、专业的指导。哪些因素会影响孩子的身高?哪些误区需要避免?贵州中医药大学第二附属医院儿科主任陈竹表示,家长可结合营养、睡眠、运动三要素,抓住生长黄金窗口,进行有效干预。

生长“变慢”先测骨龄

春季万物复苏,人体新陈代谢加速,儿童生长激素分泌也迎来高峰。据研究表明,3至5月是儿童身高增长最快的阶段,平均增速可达秋冬季的2到2.5倍。陈主任介绍,从医学角度看,这一现象与以下因素密切相关。首先,春季生长激素分泌旺盛,夜间深度睡眠时(尤其是22:00至次日凌晨2:00)生长激素分泌量达白天的5—7倍,春季规律的作息更易保障充足睡眠;另外,春季日照时间延长,紫外线强度适宜,能促进皮肤合成维生素D,帮助钙磷吸收,为骨骼发育提供“动力”;加上气温回暖,户外活动增加,跳跃、跳绳等纵向运动可刺激骨骺软骨细胞分裂,加速骨骼生长。

陈主任介绍,影响孩子身高的因素很多,最关键的是遗传,占孩子身高影响因素的60%—70%,父母身高共同发挥作用,同样重要。在孩子成长过程中,判断其是否有身高问题,首先要和正常儿童比较,其次是判断孩子的遗传靶身高,其他影响因素主要是后天环境因素,包括睡眠、饮食、运动、健康状态、心理等。

“骨龄片能够较准确反映孩子生长发育情况的指标,但同一张骨龄片,不同方法读片结果可能存在一定的差异,不同医院、不同医生读片结果也会有所不同。”陈竹说,不论生长变慢是家长主观感受还是真的客观存在,都建议孩子先测骨龄。

正常人骨龄和实际年龄间应相差不超过1岁,如果骨龄比实际年龄偏大超过1岁,代表了骨龄超前,而骨龄比实际年龄偏小超过1岁,则代表了骨龄的落后。骨龄超前可能提示青春期发育提前、性早熟或一些内分泌疾病,如先天性肾上腺皮质增生症等;骨龄落后则可能提示甲状腺功能减退、生长激素缺乏等疾病。

当孩子身材矮小、生长速度缓慢、出现早发育表现时都需要进行骨龄测定,积极寻找原因,方可针对病因进行治疗。

另外,性早熟和身高之间存在紧密关联。以女孩为例,月经来潮时通常骨龄为12—12.5岁,因此月经来潮后身高生长空间有限,但也不是绝对不长了,一般来说身高还可长6厘米左右。性早熟是多种因素诱发的,部分孩子的性早熟是疾病所致。因此当儿童出现提前发育迹象,尤其是男孩及小年龄的女孩,需及时关注评估。

“增高针”不能随便打

针对家长关心的身高问题,陈医生表示,医院儿童生长发育门诊通过多维度评估与个性化干预,助力孩子抓住生长黄金期。其中包括三个方面。

首先,要定期评估,通过测量身高、体重,绘制生长曲线图,动态追踪生长速率。若儿童年身高增长低于5厘米(3岁以上)或骨龄落后或超前实际年龄1.5岁以上,需警惕发育异常。

另外,保证孩子有良好的生活习惯,针对挑食、肥胖等儿童制订膳食计划,强调蛋白质、钙、锌的均衡摄入,避免过度喂养引发性早熟或代谢疾病。对脾胃虚弱、睡眠障碍的儿童,采用推拿、生长贴敷、脐灸等绿色疗法,改善体质,促进吸收。陈医生提示,春季饮食应多样化,以奶类、瘦肉、鱼类、豆制品为主,搭配新鲜蔬果。避免高糖、高脂食物,防止肥胖加速骨龄闭合。学龄儿童每日需睡足9—10小时,22:00前入睡可最大限度利用生长激素分泌高峰。推荐跳绳、篮球、游泳等纵向运动,每周4—5次,每次30分钟以上,可刺激生长激素分泌。

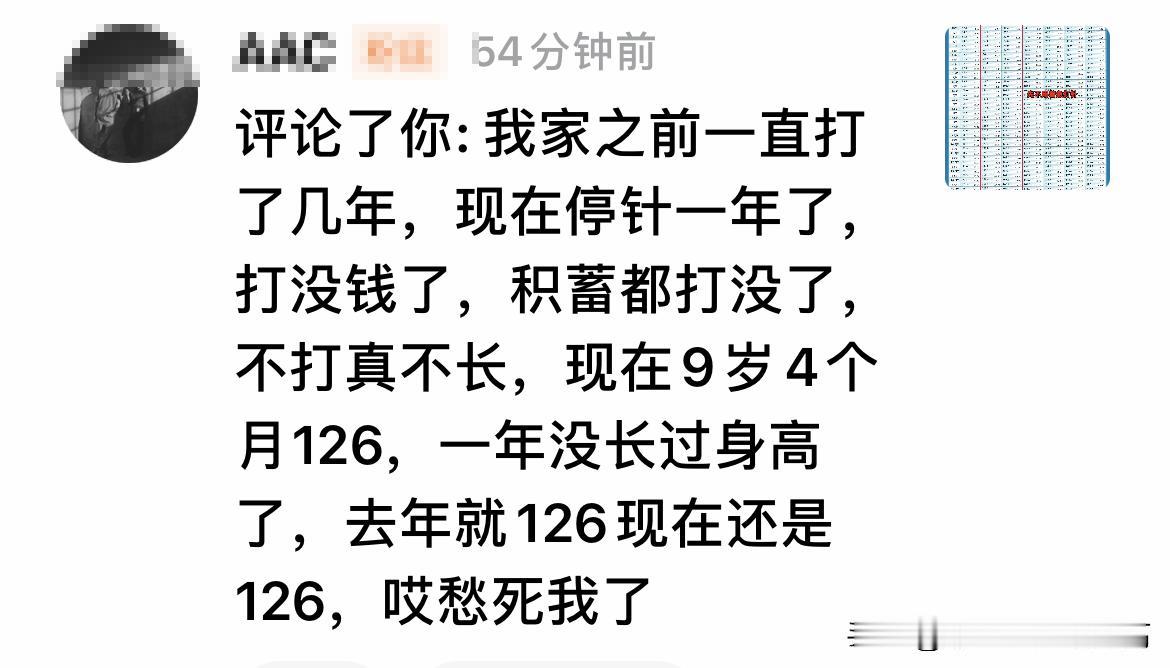

最后,如果生长激素分泌不足或不能充分发挥作用,就会导致儿童生长速度减慢、骨龄落后。临床上有一种诊断叫生长激素缺乏症。改善儿童身高生长时使用的药物称为基因重组人生长激素,其结构与人体分泌的生长激素完全一致,家长称之为“增高针”。但是,这种针不是想打就能打,对矮小儿童必须进行全面检查,明确原因,才能对症治疗。

“矮小症的临床病因诊断也在日益精进,矮小好比一个大箩筐,里面装的是一堆导致矮小的病。二十多年前矮小往往排除的是一些内科慢性疾病和少部分先天异常比如肾脏疾病、染色体异常甚至肿瘤等,但现在的分子诊断技术已经可以发现矮小基因缺陷,对于一些家族性的矮小、重度矮小或综合征性矮小,已经有可能诊断出是哪一个基因存在缺陷,让那些矮小甚至骨骼发育畸形代代相传的家庭有可能获得正常身高的下一代。”陈主任说。

贵阳日报融媒体记者张梅

长高的四个误区

误区一:“晚长”无须干预。若儿童身高长期低于同龄人3百分位或年增长不足5厘米,需排除甲状腺功能减退、生长激素缺乏等疾病,而非盲目等待“晚长”。

误区二:滥用生长激素。生长激素仅适用于确诊缺乏症或特定疾病儿童,需严格评估骨龄、激素水平后使用,健康儿童无须且不可滥用。

误区三:忽视心理因素。焦虑情绪会抑制生长激素分泌,家长应避免过度施压,营造轻松的家庭环境。一个自信的“小个子”远比自卑的“高个子”幸福。

误区四:轻信“增高秘方”。世界上不存在真正有效的增高秘方。