1925年,苏州巨富潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,恳切地对她说:“你守寡2年,真是委屈你了。但我死后你一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。

新中国刚刚成立,万象更新,曾经的旧世家纷纷解体。在某个风清气爽的早晨,苏州博物馆的大门前,一位面容平和却满带沧桑的老者缓缓走来。

她带来的并不是一件普通的捐赠品,而是两件令所有文物专家震惊的大鼎——大盂鼎和大克鼎。

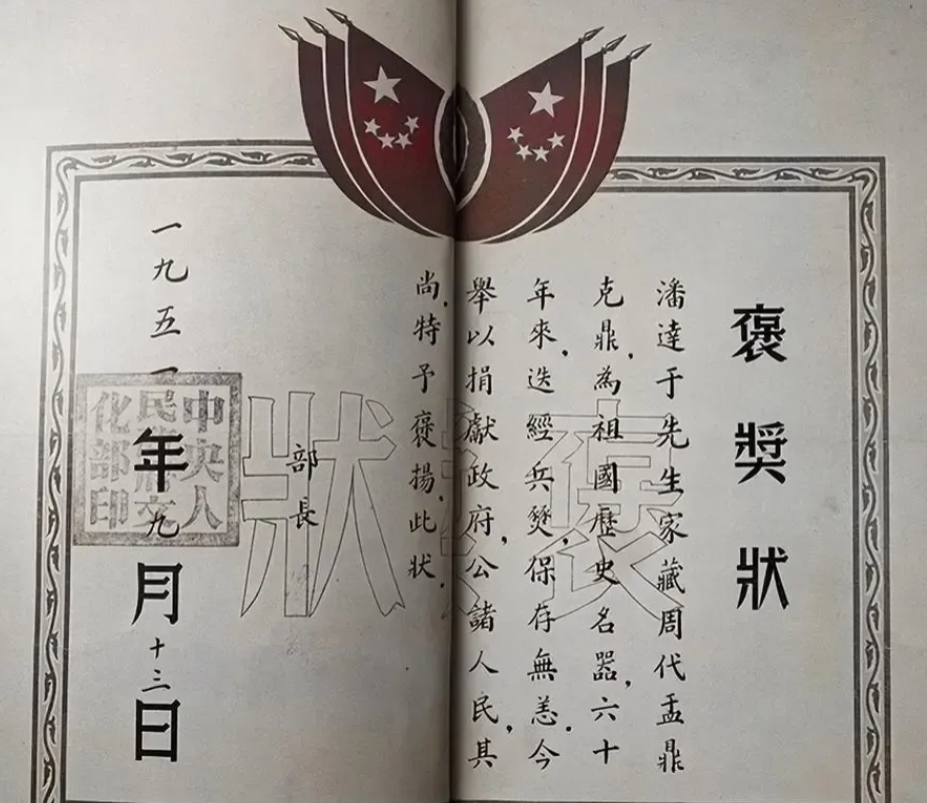

博物馆的工作人员满怀激动地接过这些鼎器时,老者却只是淡淡地说了一句:“这些属于国家,属于所有人。”随之,她婉拒了所有的奖金,只拿走了一张简简单单的荣誉证书。

这个老者,正是故事的主角——潘达,20岁时她还是一个柔弱的孙媳妇,而如今已是承载家族重任数十年的长者。

两口鼎早已成为她生命的一部分,那是她在几十年的风雨飘摇中所守护的家族秘密。这个秘密与她年轻时的那一场临终对话密切相关。

时光倒流回到1930年代,抗日战争的阴影逐渐笼罩苏州。潘达独自承担着保护家族重宝的任务,心中无数次回想起祖父潘祖年临终前的请求。那时她年仅20岁,丈夫早亡,刚守寡两年,正是人生最艰难的时刻。

可她从未想到,祖父潘祖年不仅要求她继续守寡,还交托她一件如此重大的任务——保护潘家的大鼎。

这些大鼎并非普通的文物,它们是传承了数千年的华夏文化精髓,是潘家几代人守护的宝物。潘祖年临终前言语中的分量让年轻的潘达感受到了责任的沉重。她必须保护这些鼎,不能让它们落入外人之手。

1937年,抗日战争爆发,日本军队步步逼近苏州。谣言四起,传言潘家有两件古鼎,价值连城。潘达心知,战乱之时,无论是敌国的觊觎还是民间的混乱,这两件大鼎都不可能平安。

于是她做了一个大胆的决定——将两件大鼎埋藏于潘家的地下室之中。

为了掩人耳目,她命人将后院的房屋彻底拆毁,假意重建。实际则是趁着拆房之机,暗中在地下挖出了一个地窖,将大鼎装入木箱,封闭在地下。

几个月后,新建的房子完工,地面看不出任何异常,而那两口大鼎则静静地躺在地底,等待一个合适的时机重见天日。

战争期间,多次有日军士兵来到潘家搜寻这两口鼎,但无论威逼利诱,潘达始终咬紧牙关,不透露任何蛛丝马迹。她忍住内心的恐惧,面对敌军时表现出极大的坚毅,成为家族在战乱中唯一的支柱。

1925年。当时潘祖年已经卧病在床,身体每况愈下。他清楚自己时日无多,但内心却始终放不下家族的未来。孙媳潘达,年仅20岁,虽年轻却颇有胆识,潘祖年心里明白,她是唯一可以信任的人。

一天傍晚,潘祖年支开了房内的其他人,独自留下孙媳潘达。在昏暗的烛光下,他缓缓开口:“你守寡两年,真是委屈你了。”说到这里,潘达的眼中闪过一丝泪光。她嫁入潘家时,年仅16岁,丈夫去世得早,这两年,她虽然面带坚强,却也承受了常人难以想象的孤寂。

“但我有要事相求,”潘祖年的声音变得更加沉重,“我死后,你一定不要改嫁,潘家的未来全靠你了。还有,那两口鼎,一定不能落入外人之手。”

潘达听到这话,心里早已明白祖父的意思。她重重地点了点头,内心暗自发誓,无论发生什么,都要守护家族的荣耀。

潘祖年去世后,潘家进入了动荡的时期。外界虎视眈眈,内有产业衰退的困境。潘达没有依靠其他人,而是毅然挑起了守护家族的重担。虽然她内心曾无数次想过退缩,但她始终没有背弃那一夜祖父的嘱托。