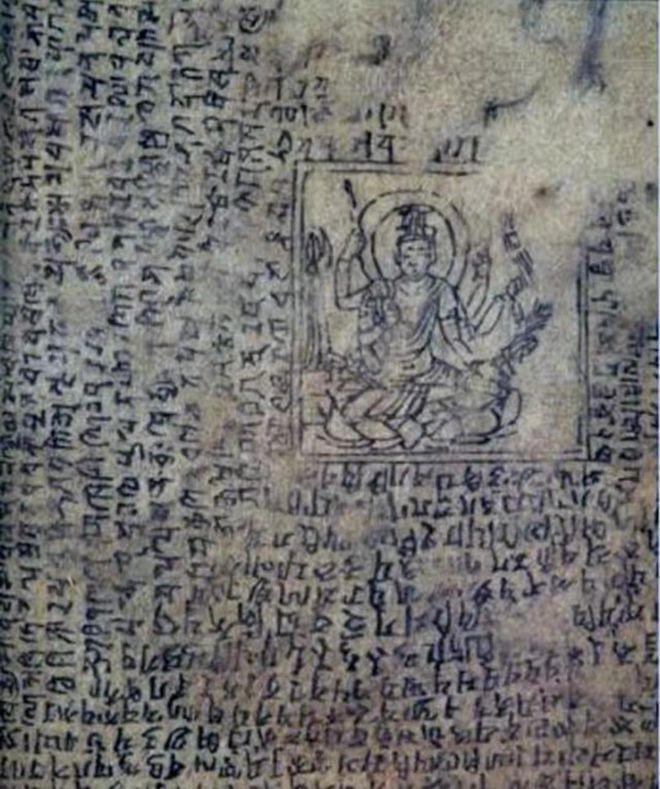

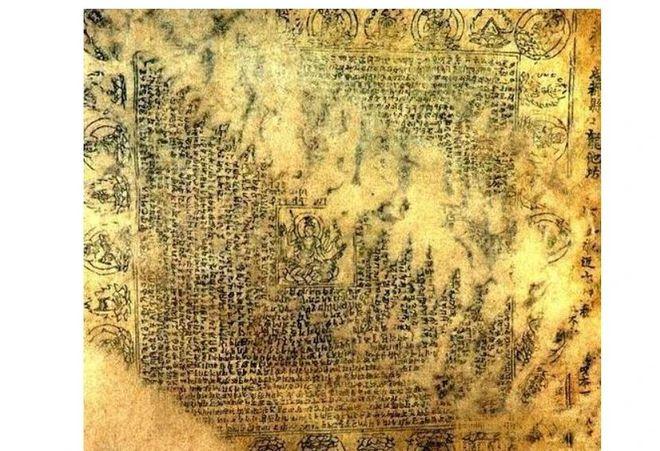

1300年前,唐朝一名贵妇将一个小纸条塞入银手镯的夹层中,这张纸条也被她带入了坟墓中。谁知,1944年,考古专家们打开她的墓穴,发现了这个尘封千年的秘密。 1944年春天,成都的四川大学新教学楼工地上,几个工人挥着铁锹挖土方。太阳晒得人脖子发烫,有个叫老张的瓦匠蹲在土坑边上歇气,顺手扒拉旁边的碎土块。 突然,他的手指头碰着块冰凉的东西。扒开浮土,底下露出块青砖,砖面上还刻着云纹。 工头老李过来瞅了瞅,拿鞋底蹭了蹭砖面:“这纹路不像咱现在盖房用的砖。”几个工人围上来七手八脚往下刨,半米深的土里又露出七八块整齐码放的石板。有个年轻后生喊起来:“该不会挖着古墓了吧?” 消息传到学校,考古系冯汉骥教授带着学生赶过来。冯教授蹲在土坑边,拿刷子扫开石板缝里的积土,眼睛突然发亮。 这是典型的唐代墓砖砌法,三横一竖的层叠结构。他让学生把方圆二十米圈起来,果然又找到三座宋代砖墓,中间那座唐墓保存最完整。 开棺那天,墓里飘出股淡淡的樟脑味。女尸骨右手腕上的银镯子已经氧化发黑,冯教授用镊子夹起镯子时,发现内侧有条细缝。拿放大镜凑近看,裂缝里露出点黄褐色丝绢。 实验室里,几个戴白手套的专家屏住呼吸,用细针挑开镯子夹层,卷成小筒的丝帛纸像春卷皮似的慢慢展开。 这张比窗户纸还薄的丝帛,展开来有A3纸大小。中间印着个六条胳膊的菩萨,周围绕着一圈圈蚂蚁大小的梵文。 最让冯教授激动的是右上角那行汉字——“唐成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”。他拍着桌子直喊:“了不得!这可比敦煌的《金刚经》还早百来年!” 原来,成都改叫“成都府”是唐肃宗年间的事,这张经咒肯定是公元757年后印的。而以前公认最早的印刷品是英国佬斯坦因从敦煌骗走的《金刚经》,那上面标着“咸通九年”,也就是公元868年。冯教授连夜给北京发电报,国家博物馆的专家第二天就坐飞机来了。 经咒上的卞家印刷铺,后来在地方志里找到了线索。龙池坊就在现在天府广场北头,唐朝那会儿是成都的印刷一条街。 有个卞掌柜专门接寺庙的生意,雕版师傅能在胡桃木板上刻出头发丝细的笔画。这张经咒用了三种墨。 菩萨像用松烟墨,梵文用朱砂,汉字用普通黑墨,套色印刷技术比宋代《清明上河图》的版画还精细。 墓主人身份也查明白了,陪葬的陶罐底下刻着“武周长安三年制”,说明这位贵妇活在武则天时代。 她嘴里含着开元通宝,手里攥着玉簪子,估摸着是个信佛的官太太。把经咒藏手镯里带着下葬,八成是听和尚说这样死了能直登极乐。 最绝的是这纸的材质,实验室化验出来是蚕丝混合构树皮,加了花椒汁防虫。展开的时候脆得像苏打饼干,用蒸馏水熏了三天才软化。现在搁博物馆恒温柜里展出,灯光一照还能看见纸面上细密的帘纹。 这事当年上了《申报》头版,标题叫《蜀地惊现唐版活化石》。英国大英博物馆派人来谈借展,咱们没答应。后来成都搞世界文化遗产申报,这张经咒成了证明“中国最早发明印刷术”的铁证。 冯教授的学生后来在龙池坊旧址挖出过雕版残片,有块核桃木板上还能看清“卞记”的戳印。现在去成都青羊宫旁边的文创街,还能买到复刻的《陀罗尼经咒》书签,十块钱三张,游客都爱买回去当护身符。 主要信源:(国家工业美术产业公共服务平台——古墓出土一只银手镯“暗藏玄机”,秘藏千年的小纸条竟是“国宝”)

不平胸何以平天下

西方既然历史比中国悠久,文化比中国发达,为什么还要抢中国的文物呢?