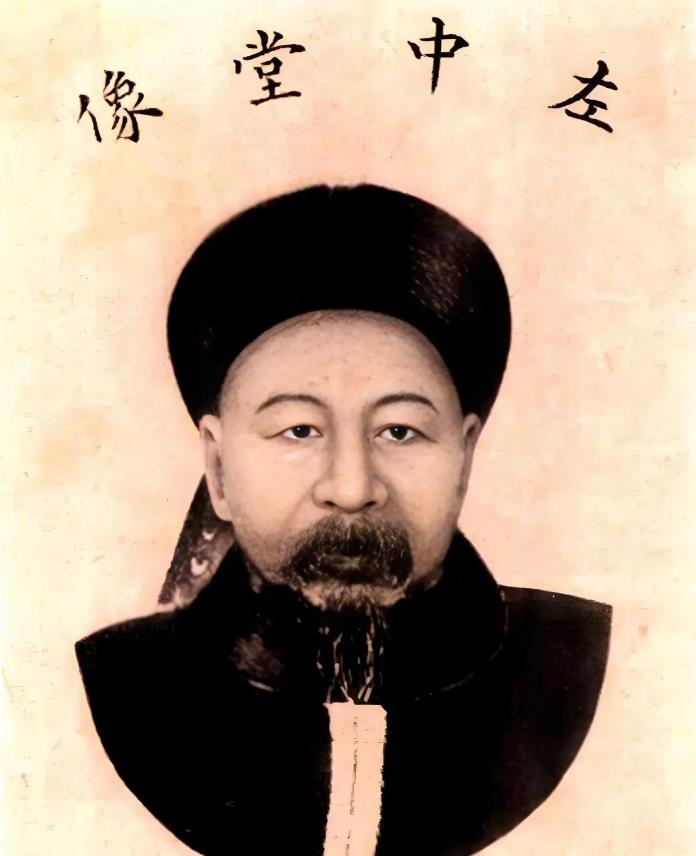

左宗棠是个倔人,他在陕甘总督任上,有一次下属来打招呼,说按惯例得给上任送点“路程费”,意思就是变相贿赂。

左宗棠脸一拉,说甘肃百姓吃了上顿没下顿,我怎么好意思拿他们的钱?

这话说出去,底下的人都听懵了,这人是真不懂规矩,还是想把大家都拉下水?从这事开始,左宗棠就注定跟晚清的官场不对路。

那时候的官场规矩可复杂得很,什么“三节两寿”、冬天送“炭敬”、离任要“别敬”,光是名头就几十种。

进门要“门敬”,批个公文都要“签子钱”,这些规矩没人明说,但个个心照不宣。

谁不收不送,就像穿错了衣服进了局,人家看你都带着冷眼,左宗棠偏偏就是这个“穿错衣服”的人。

他在甘肃任上时,陕西布政使王思沂托人给他送来一笔尾款,说是拿去补贴进京的开销。

左宗棠直接婉拒,还跟人说,我不拿这钱,是因为咱们这地方太苦,实在开不了这个口。

结果,他进京时真的是“空囊入都”,连盘缠都是借的,换做别的官员,谁不是八抬大轿进京,还得有人一路伺候着?他偏偏不走寻常路。

更绝的是修水利工程那回。工部意思是报个高价,多报点银子,大家都有点好处。

左宗棠非但不配合,还自个儿贴了几百两银子上去,说这样做才对得起老百姓。

有人劝他说,别太死板,讲点灵活,留条后路,他回了一句:“讲规矩不是死板,是清白。”

他自己还把官员的钱分成三类:一是朝廷发的俸禄,这拿得安心;二是办公交际所需,这个可以有,但得合理;第三种就是贪腐来的,那是一分都不能碰。

他这话说得明白,也说得得罪人,很多官场中人背后都骂他装清高,说他搞什么“道德绑架”,但他从没退让过,哪怕因此被排挤,也不改初衷。

他为人刚直,说话没个拐弯,有一回在军机处议事,正说着国事,他突然提到慈安太后突然去世的事,说里面疑点太多。

这话一出,气氛当场僵住,这事传到慈禧耳朵里,直接让她对左宗棠起了戒心,从那以后,军机处的人对他就防着点了。

还有一次,他碰见曾经看不起他的官文,这人当年瞧不上左宗棠,结果后来职位还不如他高。

左宗棠见了面,当着一堆人的面提旧事,说:“当年你还记得骂我是‘乡野寒士’吧?”官文脸一下就绿了,连句场面话都没说,灰溜溜走了。

别人都劝他别太较真,他反而说:“我让他记住,人得有眼光。”

这人对权贵从不拍马,跟李鸿章就没合过,李搞洋务,信洋人那一套,左宗棠觉得他妥协太多。

在奏折里多次批李,说他“媚外误国”,结果被人打上了“门户之见”的标签。

恭亲王奕訢也不待见他,觉得这人说话太冲,不像个懂分寸的大臣。

清廷有次特地安排左宗棠和李鸿章一同主持事务,结果俩人意见不合,几次闹得不可开交,最后干脆各管一摊。

左宗棠进京时,进崇文门那天还闹了个笑话,门口收“门税”,本是惯例,四万两银子算是打点沿路所有人的好处费。

他说自己没这钱,也不愿交这冤枉钱,结果他和随从就在城外晃悠了几天,最后总算找了个折中的法子,才得以进城。

这事儿在官场传开了,不少人私下说他是“穷讲理”。

在军机处开会时,别人都是文绉绉地说话,他坐那儿掀着胡子,手拍着桌子,满口方言大声讲政务,军机大臣们一开始还以为是哪个武夫混进来了。

有人跟他说,这样不合礼仪,他回了句:“我不是来作秀的。”

最让人忌惮的还是他那份战功,收复新疆,平定西北,打得俄国人不敢妄动,也让英法驻扎的势力收敛了许多。

西北一役,让他成了晚清官员里战绩最辉煌的将领之一,但也正是这份功劳,让他成了清廷心中的“隐患”。

朝廷不是没想过把他继续提拔,可提得太高,就怕他握权过重,他治西北有一套,兵马钱粮全都调得动,搞得地方上跟他一个调子。

慈禧心里明白,这样的人不能太靠近,再加上李鸿章等人暗地使绊,左宗棠在朝中的地位越来越尴尬。

李鸿章曾在一次私下谈话中说过:“左公治军有术,于政事无益。”这话传出来,让不少人对左宗棠的能力产生了质疑。

军机处有人故意瞒着他文件,让他判断失误。

有一次还被参了一本,说他“年老体衰,昏聩误国”,他气得把奏折砸在桌上,怒吼:“老了不代表没脑子。”

更让他孤立的是他那股清高劲儿,别人年底送“炭敬”,他就意思一下,送点便宜的,嘴上还加一句“本非例所应得”。

大家听了这话都觉得刺耳,好像谁拿了就是犯事儿,甚至他家乡的亲戚来投靠,他也不肯帮人安排官职,说“公私不混”。

左宗棠一生功劳不少,也树敌无数,虽说后来他病重时,朝廷给了体面,但其实很多人是巴不得他早点退下。

他躺在病榻上时,还在操心西北边防,嘴里念叨的是“新疆不能乱”。

这个人,活得不世故,说话不客气,行事不投机,他守住了清廉,也失去了不少朋友。

他不是不会变通,只是不愿委屈,官场如戏,他不演,他走得干净,也活得较真。