同为百万大军统帅,为何粟裕在三野有多人不服,四野林司令却说一不二?

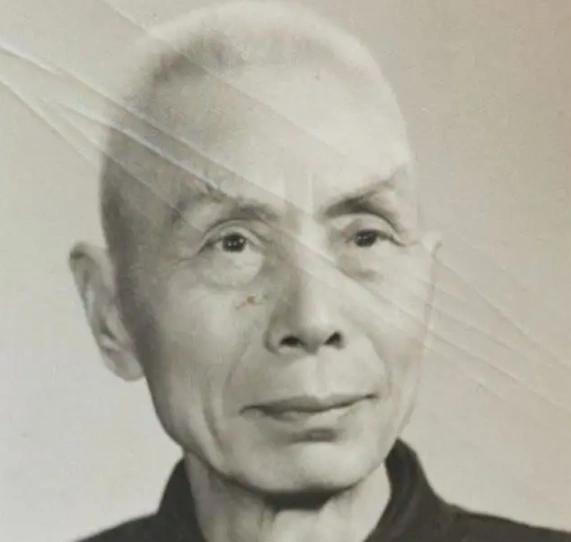

论战功,林彪和粟裕都是当之无愧的“常胜将军”。

林彪,以其在辽沈战役中的出色指挥而闻名,为解放东北立下了汗马功劳,另外,在抗日战争时期,他还指挥了平型关大捷,打破了日军不可战胜的神话,极大地振奋了全国人民的抗日决心。

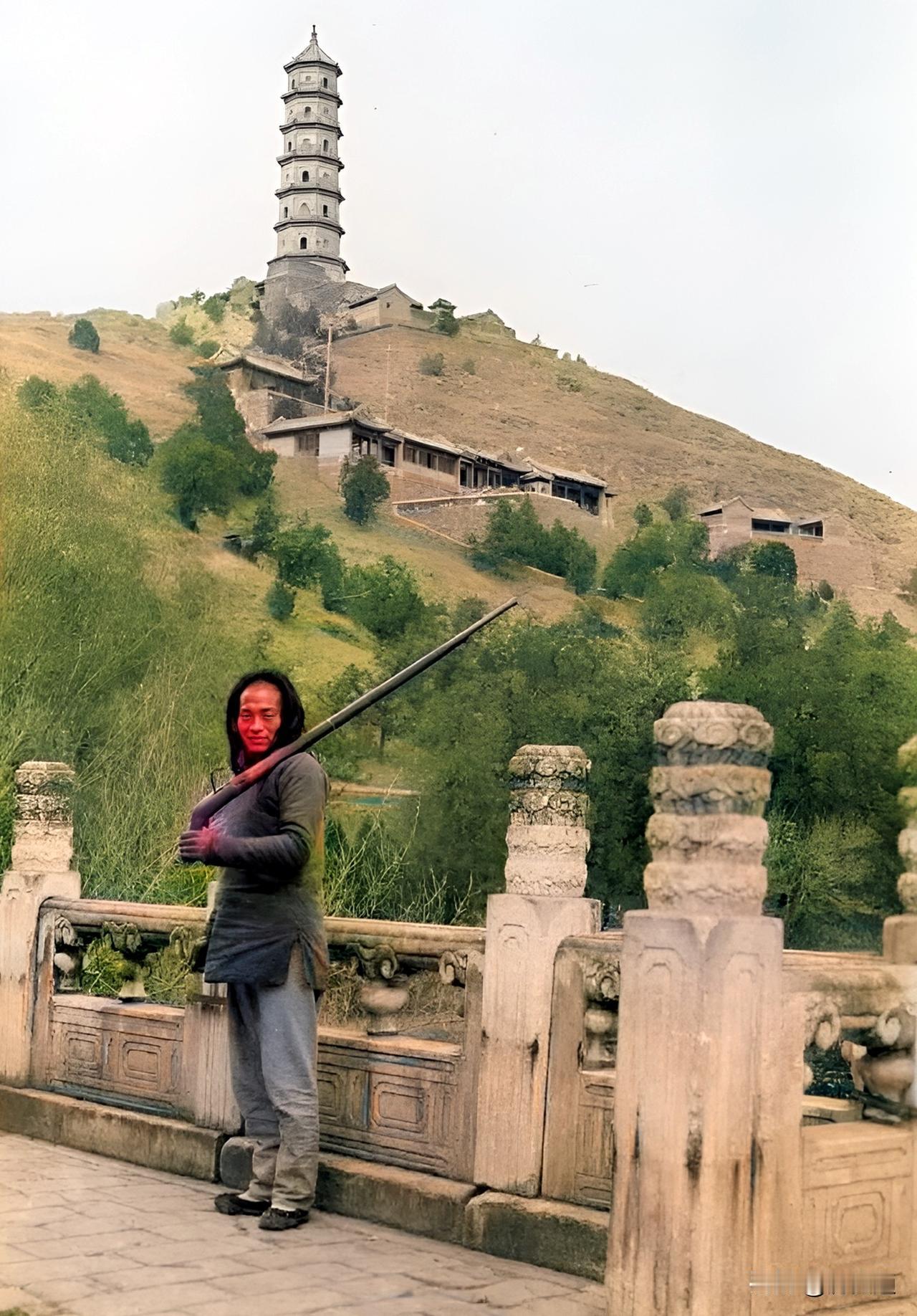

粟裕,则以擅长以少胜多、出奇制胜而著称,他指挥的淮海战役,以60万兵力歼灭国民党军80万人,堪称解放战争的“转折点”。

孟良崮战役也是粟裕军事生涯中的“得意之作”,此战全歼国民党王牌部队整编七十四师,令蒋介石痛失爱将。

从两人的战功可以看出,林彪更擅长指挥大兵团作战,注重战略布局和整体推进,而粟裕则更倾向于灵活机动的战术,以奇袭和快速突击著称。

然而,战功仅仅是决定将领威望的一个方面,更深层次的原因,在于他们的资历和领导风格。

红军时期是解放军将领资历的“试金石”,也是日后他们在军队中地位和威望的重要基础。

林彪,早在红军时期就已身居高位,是红一军团的军团长,而红一军团是中央红军的绝对主力,林彪也因此积累了丰富的带兵经验和军中威望。

抗日战争时期,林彪担任八路军115师师长,与刘伯承、贺龙平起平坐,进一步巩固了其在军队中的地位。

相比之下,粟裕在红军时期的发展则较为平淡,他长期担任参谋长等职务,虽然也参与指挥过一些战斗,但并没有像林彪那样独当一面,因此在资历上要逊色不少。

解放战争时期,粟裕的军事才能得到了充分展现,被任命为华东野战军的副司令员,实际上负责整个野战军的军事指挥,但是粟裕“大器晚成”的问题也随之而来。

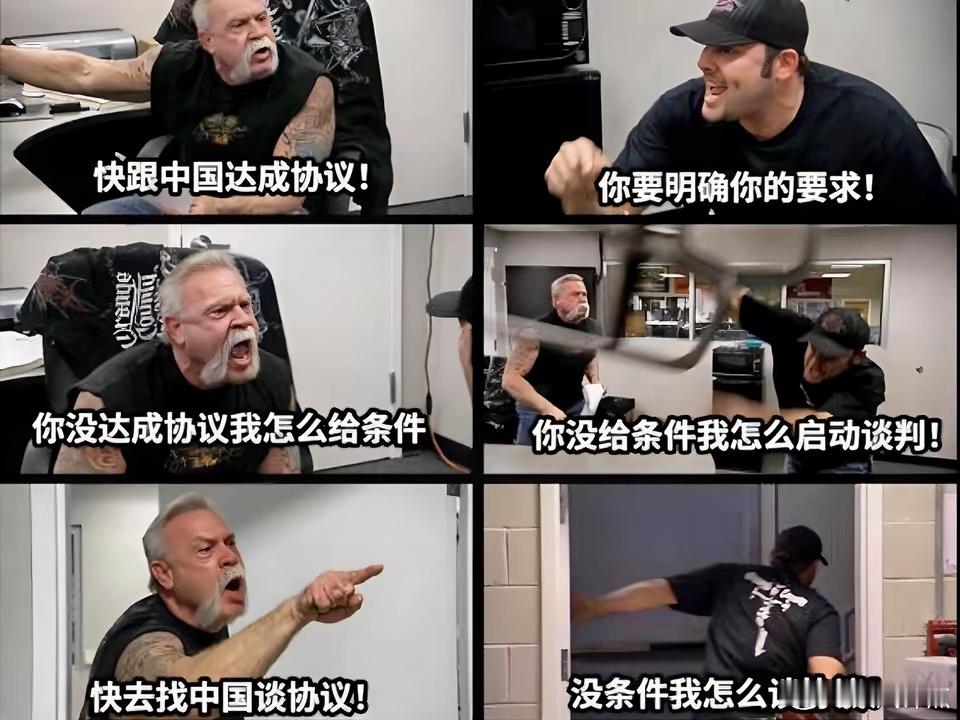

当时华野中许多将领,例如许世友、谭震林等,都曾是粟裕的上级,他们久经沙场,战功赫赫,对这位“后起之秀”自然有些不服气。

林彪和粟裕的指挥风格也截然不同,这也导致了他们在部队管理上的差异。

林彪的指挥风格可以用“严谨细致”来形容,他重视作战计划的制定,对每个细节都要求严格,甚至细化到每个营、每个连的任务。

林彪还非常注重与部下的沟通,每次作战会议都会详细解释作战意图,确保每位将领都理解自己的战略部署。

林彪的这种“稳扎稳打”的指挥风格,虽然有时会被批评为“过于保守”,但不可否认的是,这种风格能够最大限度地减少伤亡,保证作战计划的顺利实施。

粟裕的指挥风格则可以用“天马行空”来形容,他善于捕捉战场上的瞬息万变,不拘泥于固定的模式,经常出奇制胜。

粟裕这种“跳跃式”的指挥方式,也让一些部下难以适应,有时候,部队刚接到向东行军的命令,第二天就接到向西撤退的指令,这让一些将领感到困惑不解,甚至怀疑粟裕“指挥失误”。

比如许世友就曾在电话里直接质问粟裕为何要让部队“徒劳无功”地来回奔波。

粟裕的这种指挥风格,虽然能够出奇制胜,但也容易造成信息的不对称,导致部下对他的决策产生误解。

当然,除了资历和指挥风格之外,部队的构成也是影响将领领导力的一个重要因素。

第四野战军的前身是东北野战军,而东北野战军的主力部队大多来自八路军115师,是林彪的老部队,因此,林彪在四野中拥有强大的号召力和凝聚力,能够做到“令行禁止”。

而第三野战军则是由山东野战军和华中野战军合并而来,这两支部队分别来自山东和华中,彼此之间缺乏了解,甚至存在着一定的隔阂。

另外华中野战军本身也是由新四军多个支队组成的,这些支队在抗日战争时期长期分散作战,彼此之间也缺乏沟通和交流。

所以粟裕在三野要面对一个更为复杂的情况,他需要协调来自不同派系、不同背景的将领,这无疑增加了管理的难度。

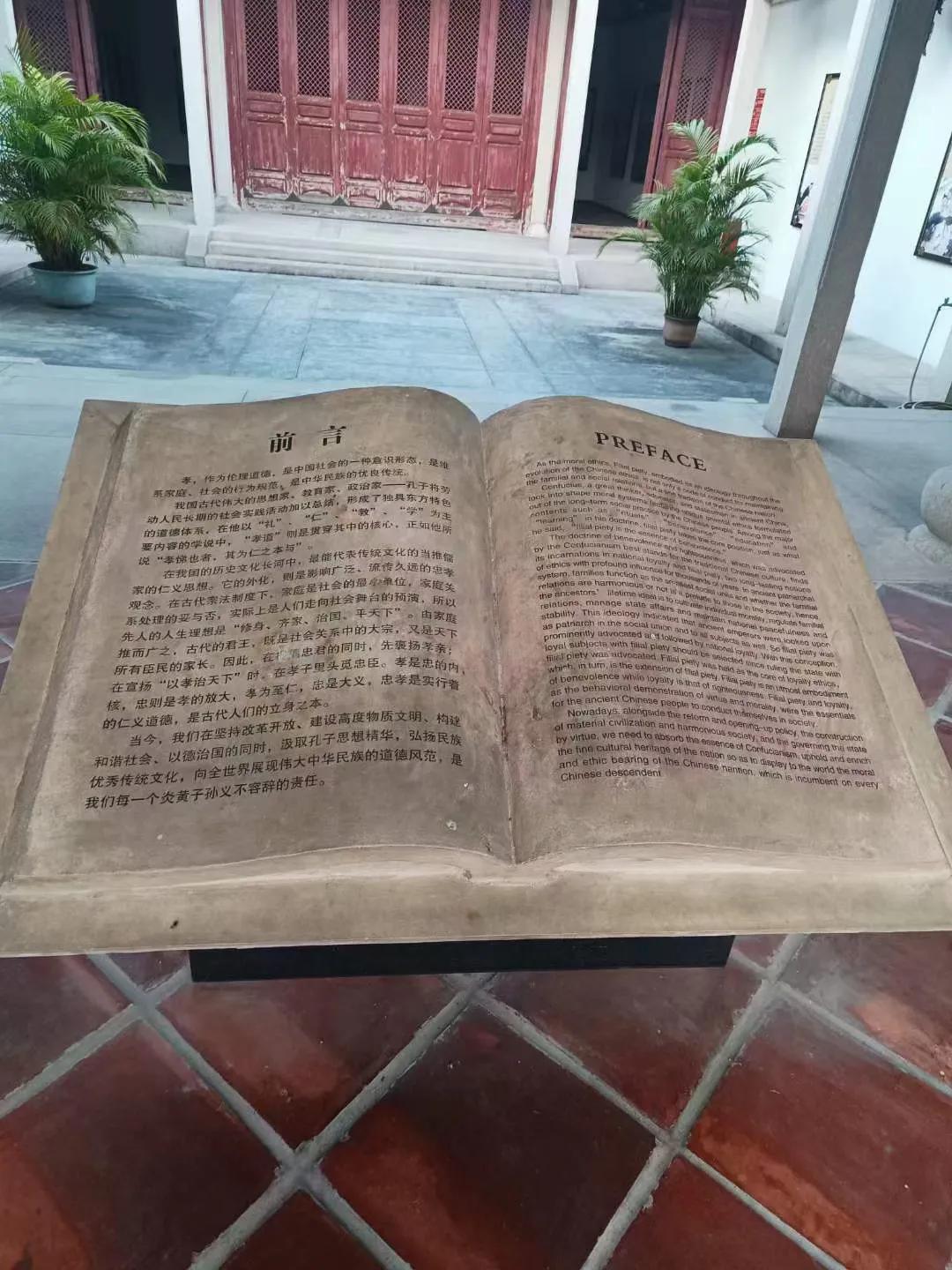

林彪和粟裕,都是中国革命战争史上的传奇将领,他们为新中国的建立立下了不朽功勋,他们的军事才能和领导艺术,也值得我们永远学习和借鉴。

林彪能够在四野做到“说一不二”,与其深厚的资历、稳健的指挥风格以及部队构成上的优势密不可分。

粟裕在三野面临的挑战,则与其资历相对较浅、指挥风格过于灵活以及部队构成复杂有关。

但无论如何评价这两位将领,都无法否认他们在军事指挥上的天赋和对中国革命的贡献,他们是历史长河中闪耀的明星,他们的名字将永远铭刻在中国革命的丰碑之上。