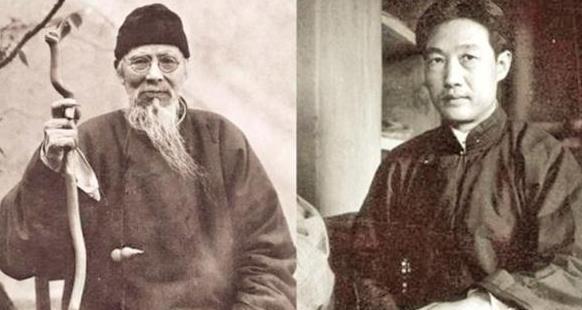

1956年,90多岁高龄的齐白石来到徐悲鸿纪念馆,眼中满是泪水,不顾众人劝阻非要在徐悲鸿先生的影像前跪拜,在阻拦之下才改为深深的鞠躬。 1953年9月,徐悲鸿倒下了,脑溢血,人走得快,连声告别都没来得及留。那年他才58岁,风头正劲,刚刚还在为美术教育铺路搭桥,转眼就阴阳两隔。 消息一传开,身边人乱成一锅粥。但有一个人,他们咬牙也不敢告诉,那就是——齐白石。 齐老那时已经89岁,年纪太大,受不得这个打击。 徐家的亲戚朋友、廖文静全商量好了,对外统一口径:“悲鸿出国公干,暂时联络不上。” 有人问,就说“忙着国家的事,哪有空回北京”。就这么,一瞒就是三年。 连送生活费都得用悲鸿的名义,定期打到齐家去,齐白石每次收到,还唠叨一句:“这小子良心还在。” 谁都没敢拆穿,甚至连廖文静自己都不敢正眼看老爷子。 可骗得了一时,骗不了一世,到1956年,有外地学生来京,闲聊时一句话脱口而出:“徐先生早在53年就……您还不知道?”这话像一把刀,生生扎进齐白石的心口。 “死了?三年?” 那天夜里他一句话不说,坐了整整一宿,第二天拂晓,家里人还在睡,他就要出门——非去一趟徐悲鸿家。 可哪还有什么“家”?早变成了“徐悲鸿纪念馆”,门口牌匾挂着,黑底白字,像冷水一样兜头泼下来。 他顿住了,眼一红,直接往里冲。 工作人员还在打扫,看到是齐老,赶忙上前搀扶,可谁都没料到——他扑通一声跪下去了,直挺挺跪在徐悲鸿的遗像前。 众人惊了,忙上前拦:“齐老!万万不可啊!你是长辈,悲鸿是后辈,哪有这样的道理?” 可齐白石浑身发抖,眼泪掉得止不住,嘴里就反复一句话:“悲鸿是知我者,若不让我跪,我现在就随他而去!” 没人敢再拦了,老爷子一身瘦骨,硬是被搀起来三鞠躬,又一屁股坐地上,跪姿没变,嘴里呢喃着:“生我者父母,知我者徐君。”那一刻,规矩全碎了,只剩下人心。 这不是演,这是命里的一跪。 两人差着32岁,一个是天赋异禀的老画匠,一个是胸有大志的美术改革者。 本该是两个世界,却在1928年碰了头,那年,徐悲鸿当上北平大学艺术学院院长,眼光毒辣,看上了66岁的齐白石。 第一回登门,齐白石把人挡门外:“老朽无德,难登大雅。” 徐悲鸿笑,说:“不是请你讲课,只让你画画。”结果吃了闭门羹。 第二回,带着画册再去,还是吃软钉子。 第三回直接把专车开到了胡同口,说:“齐老不出,我不走。” 齐白石这才心软,一步步走出来,才有了后来红花墨叶派进课堂。 徐悲鸿顶着压力,把齐白石送进了最高讲堂,还帮着出版画集,付稿费,搞展览,一桩桩、一件件,全是往齐老的路上铺。 外头人不服气,说老头子画法太野,不合规矩。徐悲鸿冷着脸怼回去:“历代丹青,谁敢说自己规矩画出来的?” 改革受挫后,徐悲鸿南下,齐白石也不玩了,扔了教职走人,留下一句:“徐悲鸿走了,齐白石已死。” 这种交情,不是嘴上说说。 战争年代,徐悲鸿带着齐白石的画,跑到南洋义卖筹赈。 动荡时,谁家都自顾不暇,他却想着让齐白石的画走出去,后来书信往来不断,彼此撑着活了那几年最苦的时光。 所以那一跪,哪是什么“礼数不合”,那是老头子撑着最后一点力气,把这份知遇放下去。 1957年,齐白石画了《三顾图》,题诗写:“三顾不容辞,何况雕虫老画师。”话说得轻巧,笔下却有泪。 这事儿传开后,争议也不少——“长辈跪后辈,成何体统?” 可老百姓不管那套,认的是人心。徐悲鸿当年收的是一手烂牌,把齐白石这个“老画匠”推成艺术巨匠,不靠门第,不管门户,只看画里的魂。 现在北京的徐悲鸿纪念馆,还留着齐白石跪拜的老照片,定格在展柜里。 那一跪,跪出了中国美术史上最动人的一幕,也跪出了“高山流水遇知音”的真章。 他们不是同代人,却是一生的交情。礼数之外,是知己的份量;画里画外,是命运的相托。 参考资料 邵大箴主编.《徐悲鸿年谱》,中国美术学院出版社,2009年。