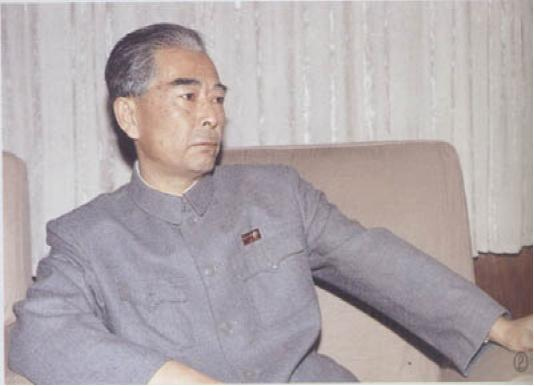

1976年1月周总理逝世,全国人民悲痛不已。然而1977年1月,周总理突然又出现在众人面前,大家看到这一幕,顿时哭声一片。 1976年1月8日凌晨,举国哀恸的消息从北京传遍全国。敬爱的周恩来总理因病在北京逝世。 这个噩耗传来的那一刻,整个中国陷入了无尽的悲痛之中。工厂的工人停下手中的活计,学校的师生泪流满面,街道上的行人驻足叹息。 北京的百姓们自发组织起来,从城里到城外,从机关到工厂,从学校到商店,处处都能看到悼念的人群。十里长街,处处哀思,人们用最朴实的方式送别他们心中的好总理。 这种悲痛和思念并没有随着时间的推移而减弱。在周总理逝世后的很长一段时间里,全国各地的群众仍然以各种方式表达着他们的哀思。 人们开始渴望能在银幕上重新看到周总理的身影。这种渴望不仅仅来自对一个伟人的怀念,更是因为在人民群众心中,周总理就像一位永远不会疲倦的老人,时刻为人民的幸福而操劳。 为了满足人民群众的这种期盼,全国的文艺工作者开始行动起来。他们深知,要在银幕上重现周总理的形象,这是一项极其神圣而艰巨的任务。 这不仅需要精湛的艺术水准,更需要对周总理精神的深刻理解。在这样的背景下,一个重要的文艺项目开始启动,这就是由文化部艺术局推出的话剧《转折》。 这部话剧的筹备工作在1976年年底就已经开始,到1977年初进入实质性的创作阶段。这是一部艰难而重要的创作,因为它将首次在舞台上塑造周总理的银幕形象。 文化部艺术局在推出话剧《转折》项目时,面临的首要难题就是选角。这部讲述新中国重大历史转折的话剧中,周总理是重要角色之一。 在全国范围内展开选角工作,许多优秀的演员都前来试镜。但是扮演周总理这样的角色,不仅需要精湛的演技,更需要演员在气质和外形上都能与总理相近。 就在剧组为选角发愁的时候,一封自荐信寄到了剧组。信是中国儿童艺术剧院的演员王铁成写来的,信中表达了他想要出演周总理角色的强烈愿望。 当王铁成第一次站在剧组面前时,所有人都被惊呆了。他的身材、面容,甚至一些细微的表情,都与周总理有着惊人的相似。 但相似的外形只是基础,要真正演好周总理这个角色还需要大量的准备工作。王铁成开始了艰苦的准备过程,每天都往返于新闻电影制片厂,研究周总理的影像资料。 他的工作方法十分细致,把周总理的每一个细微动作都记录下来。从走路的姿势到说话的语气,从站立的姿态到手势的变化,他都要反复观看、模仿、练习。 为了能更好地掌握周总理走路的特点,王铁成每天都在排练室里不停地走,有时一天要走上近十公里。他一遍又一遍地调整步伐的节奏,直到走出周总理那种沉稳而坚定的步态。 说话的语气和音调的训练更是难上加难。周总理说话时的语速、声调、停顿都有其独特之处。王铁成用录音机反复录制自己的声音,不断调整,力求做到声音上的高度相似。 除了外在的模仿,王铁成还投入大量时间研读周总理的传记、文章和讲话稿。他需要深入理解周总理的思想境界,才能在表演时展现出那种独特的精神气质。 这种投入带来了令人惊喜的效果。在一次彩排中,几位曾经在周总理身边工作过的同志来到现场。当王铁成出现在舞台上的那一刻,这些老同志们都流下了激动的泪水。 1977年,话剧《转折》迎来了首次彩排。当王铁成扮演的周总理出现在舞台上的那一刻,现场响起了持续不断的掌声。 台下的观众中,有许多是经历过新中国成立初期的老同志,当他们看到舞台上栩栩如生的"周总理"时,泪水止不住地流下来。 《转折》在全国巡演期间,每到一地都座无虚席。演出结束后,观众们总是久久不愿离去,只为多看一眼台上的"周总理"。 这种成功激励着王铁成继续在艺术道路上前进。很快,又一部描写周总理的话剧《报童》开始筹备,这次由中国儿童剧院承担演出任务。 在《报童》的排演过程中,剧组邀请了多位曾在周总理身边工作的同志前来指导。这些老同志们看到王铁成的表演后,无不感慨万分。 《报童》的成功演出引起了更大的社会反响。中央电视台播出了这部话剧的录像,让更多的观众能够通过电视屏幕重温总理的风采。 最让王铁成感到欣慰的是,这部话剧得到了邓颖超同志的高度认可。邓颖超同志专门邀请王铁成到家中做客,给他讲述了许多周总理生前的故事。 到了1990年,王铁成终于有机会在大银幕上塑造周总理的形象。电影《周恩来》的拍摄过程异常艰辛,但他始终坚持着。 为了更好地还原周总理的形象,他不顾身体的病痛,减重三十多斤。即使在拍摄过程中不慎摔伤,他仍然坚持完成拍摄任务。 这部电影的上映在全国引起了强烈反响。观众们通过银幕再次见到了敬爱的周总理,那种感动和思念之情溢于言表。 电影《周恩来》获得了多个重要奖项,包括金鸡奖和百花奖。这些荣誉不仅是对王铁成演技的肯定,更是对他多年来专注塑造周总理银幕形象的认可。