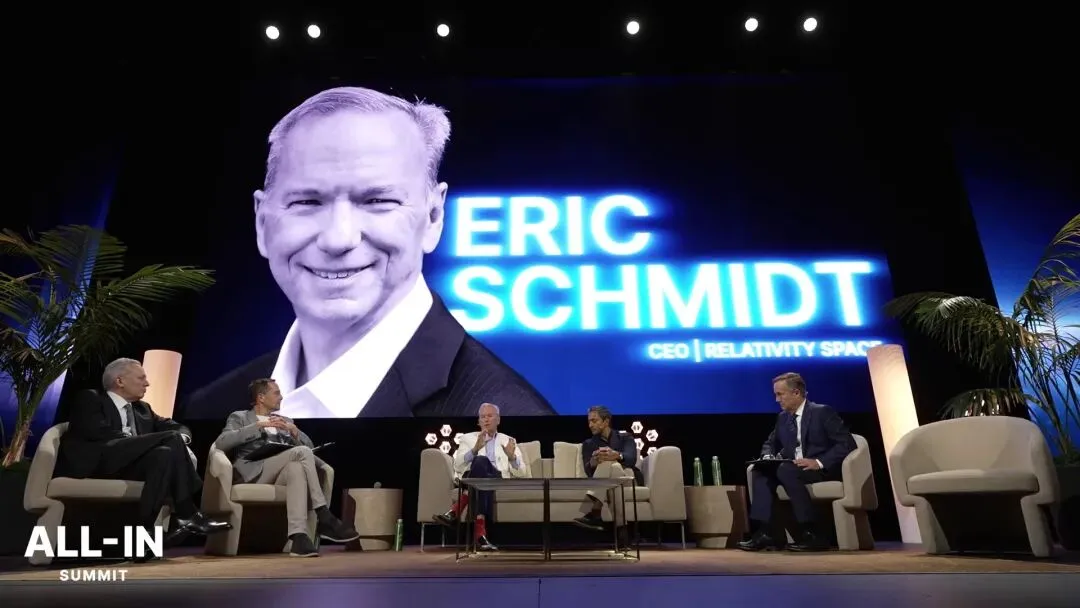

近期,谷歌前CEO埃里克·施密特在All-In峰会上,带来了一场关于未来格局的深度思考。这位横跨硅谷与五角大楼的传奇人物,以其独特的双重视角,勾勒出AI革命、中美竞争与未来战争的清晰脉络。

作为少数能在科技创新与地缘战略之间自由穿梭的顶级实践者,施密特的见解超越了单纯的技术讨论,直指全球权力格局的重塑核心。

当全世界为GPT-5还是Gemini 2.5更强大而争论不休时,施密特指出了另一个更为重要的趋势——我们正站在智能体革命的起点上。

“业界痴迷于放大模型的参数规模,却忽略了真正的变革所在。”施密特一针见血地表示,“未来十年,AI的价值将不在于思考,而在于行动。”

在他看来,能够自主执行复杂任务的AI智能体,将首先掀起商业与社会运作方式的变革。这些智能体不会被动等待指令,而是主动理解环境、规划任务并执行——从管理我们的日程到优化整条供应链。

“想象一下,你的数字助手不再只是设置会议,而是能自主协调整个项目团队,在预算内达成目标。这才是近在眼前的颠覆。”

智能体生态已初具规模。根据市场预测,2024年全球智能体市场规模约为51亿美元,预计2030年将增至471亿美元,复合年增长率高达44.8%。 这一增长趋势印证了施密特的判断——我们正在从“工具型AI”向“伙伴型AI”过渡。

关于AGI(通用人工智能),施密特保持着技术专家特有的审慎。他表示,当前AI仍需人类提示,是“中间对中间”的工具,而人类是“端到端”的自主系统。

或许,只有当AI能像爱因斯坦那样,从1902年的知识基础独立推演出相对论,才算真正迈入AGI时代。

中美竞赛:两条不同的赛道谈及中美科技竞争,施密特毫不避讳其中的本质差异——这不仅是技术之争,更是系统效率与创新模式的较量。

“我们面对的是每天早上9点工作到晚上9点、每周6天的竞争文化。”施密特直言,“这不是价值判断,而是事实陈述。”

然而,更值得关注的是中美两国在AI发展路径上的分岔。在美国追逐AGI的“月亮计划”时,中国选择了一条更为务实的道路——将AI深度植入产业肌理。

“中国没有跟随我们的AGI叙事,而是全力推动AI技术在各行各地的应用落地。”施密特分析道,“当我们在构建更聪明的大脑时,他们在打造更灵活的手脚。”

技术差距正在急剧缩小。斯坦福大学《2025年人工智能指数报告》显示,中美顶级AI模型关键性能差距从2023年的17.5%骤降至0.3%。 这意味着在基础模型能力上,两国已几乎站在同一起跑线。

这种路径分化带来了地缘政治的微妙变化。中国通过开源策略,正在全球范围内构建自己的技术影响力圈。正如“一带一路”输出基础设施,中国的开源AI模型正在赢得发展中国家的青睐。”施密特警告,“这意味着世界上大部分地区可能沿着中国的技术标准与价值观发展AI。”

这场竞赛已不再是单纯的商业竞争,而是一场关乎未来技术标准与价值观的持久战。

成本效率:中国的颠覆性优势在施密特的分析框架中,有一个因素可能成为游戏规则改变者——成本效率的极端不对称性。

数据显示,中国AI模型在推理成本上呈现数量级优势。DeepSeek R1的每百万token输出成本仅为2.19美元,而美国OpenAI o1模型高达60美元,性价比差距达27倍。 有些中国模型甚至在特定任务上实现85倍的性价比优势。

“当一家硅谷初创公司需要筹集数千万美元才能训练一个像样模型时,中国团队用几十万美元就能达到相当性能。”施密特指出,“这种成本差异将改变创新的本质。”

目前,中国形成了多层次AI企业生态:大科技公司如阿里巴巴、腾讯、字节等搭建基础平台;初创企业如Moonshot AI、MiniMax、红熊AI专注垂直领域;跨界玩家如小米、360则将AI融入现有产品。 这种分工协作体系大幅提升了技术扩散效率。

施密特观察到,美国政府通过限制高端芯片出口的策略,确实减缓了中国在AGI领域的追赶步伐,但同时也激励了中国发展自主AI芯片产业链。

芯片战争:科技竞争的王牌芯片已成为中美科技竞争的战略制高点。根据行业数据,英伟达占全球AI加速芯片销售规模的90%以上,但其在中国市场的份额从四年前的95%下降至约50%。

“虽然美国不断加大对华AI芯片出口管制,却反而加速了国产AI芯片的迭代。”施密特分析道。

华为昇腾AI芯片2024年出货量约30万-40万颗,2025年预计将接近100万颗。 寒武纪等国产芯片厂商也迎来快速增长。

技术自主权已成为中国AI发展的核心诉求。华为创始人任正非曾表示,尽管华为昇腾芯片比美国同类产品“落后一代”,但通过堆叠和集群技术可达到先进性能。

芯片竞争正在引发全球AI基础设施建设的狂潮——未来三年,全球AI基础设施建设总成本可能高达3万亿美元。

未来战争:算法威慑的新平衡在美国防部担任顾问的经历,让施密特对现代战争的演变有着深刻的洞察。他以乌克兰战争为例,剖析了由无人机和自动化技术驱动的未来战争形态。

“价值5000美元的无人机轻松摧毁3000万美元的坦克——这种成本不对称性正在颠覆传统军事经济学。”施密特指出,“当你可以用一个月的国防预算摧毁对方整个装甲部队时,游戏规则已经改变。”

他描绘了战争形态的演进路径:从单方使用无人机,到双方的无人机对抗,最终进入“无人机在前,人员在后”的全新阶段。在这个阶段,探测和摧毁敌方无人机的能力比传统火力更为关键。

但最引人深思的是施密特提出的“算法威慑”概念。当双方都拥有百万架由强化学习驱动的无人机时,传统的军事推演彻底失效。

“如果每一方都使用AI制定作战计划,而双方都无法预测对方的算法决策,那么相互攻击的威慑力将空前提高。”施密特解释,“这不是因为爱好和平,而是因为无法计算风险。”

这种由算法不确定性构筑的威慑,可能意外地成为新的稳定基石。当冲突的代价变得不可预测且可能极高时,冒险的冲动自然会受到抑制。

未来五年的三个确定性透过施密特的洞察与最新行业数据,我们可以勾勒出未来科技发展的三个确定性趋势:

智能体经济将先于AGI成熟:能够自主执行复杂任务的AI系统将重塑各行各业。未来5年,更通用、更自主的智能体将重塑产品应用形态,成为大模型产品落地的重要应用形态。

中美科技竞争将长期化、复杂化:这不仅是技术竞争,更是发展模式、价值观与国际影响力的全方位较量。美国在模型性能、芯片、资本、人才上仍处于领先,但中国在成本、扩散、政府投入、开源生态上快速追赶,短时间内虽难以全面超越,但已成“最强挑战者”。

算法威慑将成为新稳定机制:在军事领域,AI的不透明性反而可能构筑新的战略平衡,改变冲突的逻辑基础。

对政策制定者与商业领袖而言,理解这些趋势的深层互动,是在激变中把握方向的关键。技术发展从来不是孤立事件,而是与地缘政治、社会结构、价值观念深度交织的系统工程。

在碳基生命与硅基智能共存的未来,我们需要的不仅是更强大的算法,更是驾驭技术的智慧。毕竟,在效率与人性、进步与稳定之间,如何找到平衡点,才是这个时代留给我们的终极考题。

未来的赢家,不属于最快的技术,而属于最深刻的理解。