陈阿福是个走村串户的货郎,挑着副红漆货担,里面装着针头线脑、花布糖人,还有些乡下少见的洋火胰子。他人不算高,背却有点驼 —— 那是常年挑担压的,脸上总挂着点憨笑,嘴碎得很,见着谁都能唠两句:“张婶,您上次要的青布我给寻着了,比上次的还软和”“狗蛋,你娘让我带的麦芽糖,再闹就不给你了”。

可清溪村的人提起他,总带着点微妙的语气。不是说他坏,是说他 “死心眼”—— 有回王大爷买针线,多给了两文钱,他追着王大爷跑了半里地还回去;还有次遇到暴雨,他把货担里的花布都盖在邻村生病的老太身上,自己淋得落汤鸡似的,结果花布湿了大半,赔了本钱。有人说他傻,他也不恼,只嘿嘿笑:“钱是死的,人是活的,亏点怕啥。”

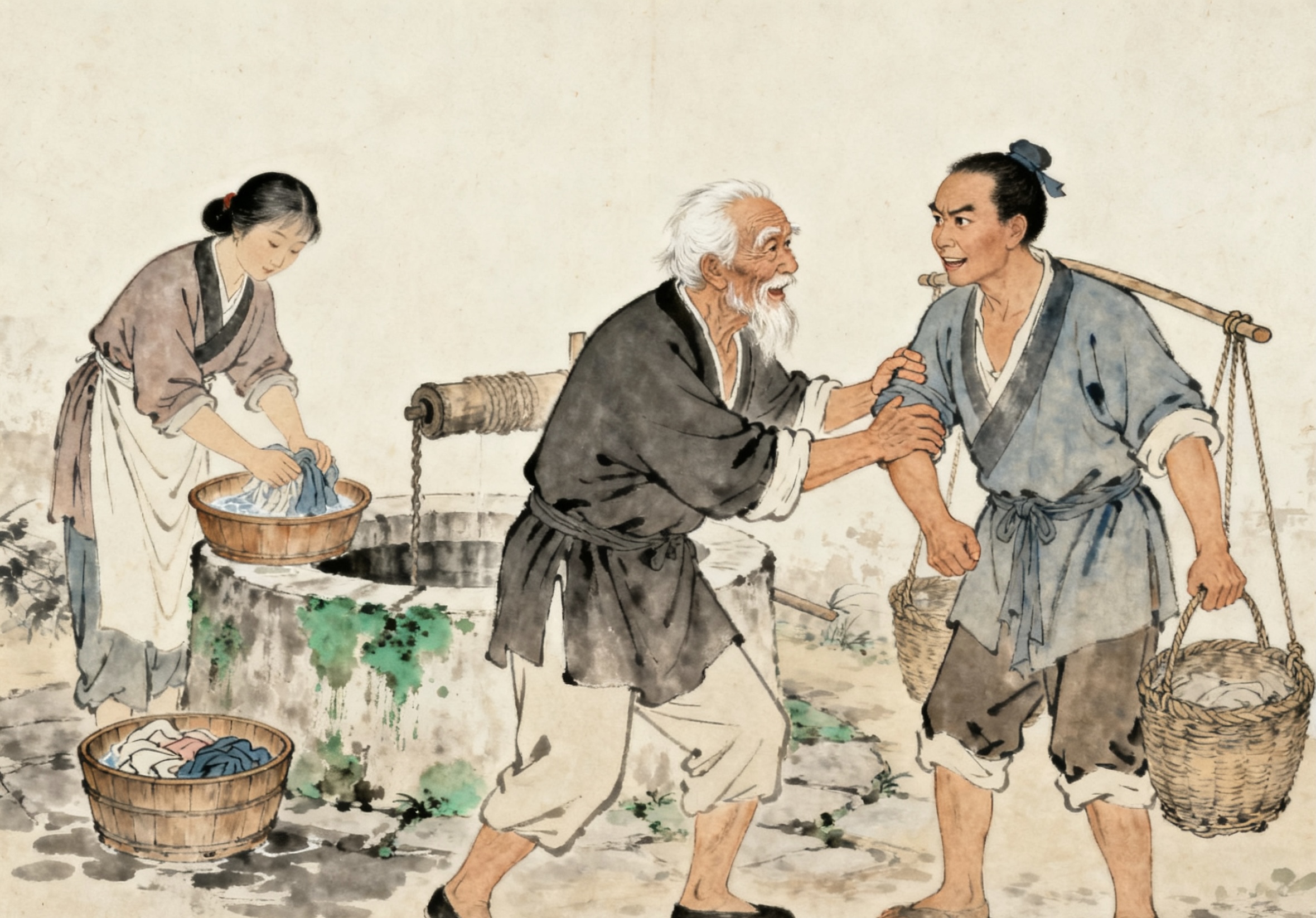

入秋的一天,陈阿福挑着担往清溪村走,刚过石拱桥,就见路边蹲着个老妇。老妇穿件洗得发白的蓝布衫,面前放着个竹筐,里面是刚采的草药,可她腰弯得厉害,手撑着膝盖,半天站不起来。陈阿福赶紧放下货担,上前扶她:“婆婆,您这是咋了?”

老妇抬起头,脸上满是皱纹,眼睛却亮得很,她指了指腿:“老毛病了,风湿犯了,这筐药挑不动了,想着歇会儿再走。” 陈阿福瞧了瞧竹筐,又瞧了瞧老妇的腿,直接把竹筐拎起来,往自己货担旁一挂:“婆婆,您家在哪儿?我顺道给您挑回去,这点重量不算啥。”

老妇愣了愣,随即笑了:“那可太谢谢你了,娃。我家就在村东头那棵老槐树下,不远。”

一路上,老妇问陈阿福是哪儿人,挑担多久了,陈阿福都一一答了。快到老槐树下时,老妇忽然拉住他,语气郑重:“娃,我瞧你是个善心人,有句话得嘱咐你 —— 今晚回了家,夜里别开后窗,不管听到啥动静,都别开。”

陈阿福纳闷:“婆婆,这是为啥呀?我家后窗对着巷子,平时开着透风呢。”

老妇却不细说,只拍了拍他的手:“听我的准没错,算是谢你帮我挑担的情分。对了,你要是遇到啥难事,就往清溪村老槐树下找我,我姓周。” 说完,她拎着竹筐进了院,门 “吱呀” 一声关上,倒像个谜。

陈阿福摸了摸后脑勺,没太往心里去,只当是老人的古怪讲究,挑着担往自己住的镇子走。

可没两天,清溪村就出了事 —— 村西头李家的娃丢了,才五岁,早上还在门口玩,中午就没影了。紧接着,隔了三天,村北王家的娃也丢了。这下清溪村炸了锅,村民们四处找,喊破了嗓子也没见着人影,有人说怕是被山里头的狼叼走了,有人说是不是惹了啥不干净的东西,村长急得头发都白了,跑去衙门报官,可衙役来了查了两天,啥线索也没有。

这天陈阿福又去清溪村,刚到村口就被村长拦住了:“阿福,你常走村串户,见的人多,能不能帮着找找娃?你要是能找着,村里给你凑钱!”

陈阿福心里也急,正想应下,就见人群里走出两个人。一个是林嫂,村里的寡居妇人,丈夫三年前上山打猎摔死了,有人说她克夫,平时没人敢跟她走近;另一个是赵瘸子,以前也是猎户,去年追野猪摔断了腿,就再也没上山,有人说他懒,靠蹭饭过活。

林嫂手里攥着块绣帕,声音细却稳:“我跟你一起去,我眼神好,夜里也能看清路。” 赵瘸子拄着根木棍,哼了一声:“我熟山里的路,哪有陷阱哪有山洞,我门儿清,带上我不吃亏。”

村民们顿时议论起来:“林嫂可是克夫的,别再惹出事来”“赵瘸子自己都走不利索,还帮人?” 陈阿福却摆了摆手:“啥克夫啥懒的,都是瞎传!林嫂上次还帮我缝过货担的带子,赵瘸子去年还救过邻村的娃,他俩都是好人!”

说着,他挑上货担,林嫂揣着绣针和剪刀,赵瘸子拄着木棍,三人往山里走。

陈阿福记着周婆婆的话,路上特意绕到老槐树下,想问问她知不知道啥线索,可院门紧闭,喊了半天也没人应,只好作罢。

三人在山里转了两天,没见着娃的影子,倒在一处山神庙前停了脚。这山神庙荒废了好些年,最近却有人打扫过,门口还挂着个新的布幡,上面写着 “王道士在此化缘”。

赵瘸子撇了撇嘴:“我前阵子来这儿,还没这布幡呢,这道士来得蹊跷。” 林嫂也点头:“刚才我隐约听见庙里有小孩的哭声,又没了。”

陈阿福使了个眼色,三人绕到庙后,从破窗缝里往里瞧 —— 只见一个穿道袍的人正坐在桌边数钱,桌旁的角落里,两个娃被绑着,嘴被布条堵着,正是李家和王家的娃!

“果然是这假道士搞的鬼!” 陈阿福压低声音,林嫂从怀里摸出几根细针,赵瘸子则在庙门口挖了个小坑,铺上枯枝。然后陈阿福捡起块石头,往庙前扔去,“哐当” 一声响。

假道士以为有人来,赶紧起身去开门,刚跨出门,就被枯枝绊倒,摔进了坑里。赵瘸子冲上去,用木棍按住他的背,林嫂则飞快地冲进庙,解开两个娃的绳子,掏出糖给他们止哭。陈阿福也进来,把假道士捆了个结实。

一审问才知道,这假道士根本不是道士,是个惯犯,专挑偏僻的村子,装成道士骗村民的钱,最近见村里的娃没人看紧,就想拐去外地卖钱。

三人把假道士捆去衙门,又把两个娃送回清溪村,村民们这下对他们刮目相看,再也没人说林嫂克夫、赵瘸子懒了,都端着饭莱往他们家送。陈阿福心里高兴,挑着货担往家走,想着赶紧把这事告诉周婆婆,谢她上次的提醒。

回到镇子上的住处,已经是夜里了。陈阿福累得不行,刚想开门,忽然想起周婆婆的话:“夜里别开后窗”。他犹豫了一下,还是把后窗关得严严实实,又用木棍顶了顶,才去灶房热了点剩饭吃。

刚躺下没多久,就听见后窗传来 “吱呀吱呀” 的声音,像是有人在撬窗户。陈阿福心里一紧,屏住呼吸,就听外面有人嘀咕:“这陈阿福咋没开后窗?平时这个点都开着的,里头的钱要是被别人抢了,我可亏大了。”

这声音有点耳熟,陈阿福仔细一想,是他远房堂叔陈老三!陈老三平时游手好闲,总惦记着陈阿福货担里的钱,之前还借过钱没还,陈阿福没再借给他,他就怀恨在心。

陈阿福握紧了床头的扁担,就听 “哐当” 一声,后窗被撬开了一条缝,陈老三的手伸了进来,想把木棍挪开。就在这时,院门外忽然传来喊声:“阿福,你在不在?”

是周婆婆的声音!还有林嫂和赵瘸子!

陈老三吓了一跳,赶紧缩回手,想跑,可赵瘸子已经绕到了后巷,一把抓住了他:“想跑?你跟那假道士是一伙的吧!”

原来周婆婆见陈阿福没再来清溪村,放心不下,就跟林嫂、赵瘸子一起赶来看看,正好撞见陈老三撬窗户。衙役赶来后,从陈老三身上搜出了假道士给他的银子 —— 原来他早就跟假道士串通好了,想等假道士拐了娃,分了钱就偷陈阿福的货担,再嫁祸给假道士。

陈老三被带走后,周婆婆才跟陈阿福说:“我上次见你堂叔跟着假道士在山脚下转悠,就觉得不对劲,怕他对你下手,才让你别开后窗。”

陈阿福这才明白,周婆婆的提醒不是古怪讲究,是真心为他好。他对着周婆婆、林嫂和赵瘸子作了个揖:“多谢你们,要不是你们,我这次可就栽了。”

林嫂笑了:“你帮我们正了名声,我们帮你也是应该的。” 赵瘸子也道:“啥帮不帮的,都是实在人,别学那些耍心眼的。”

后来,陈阿福还是挑着他的货担走村串户,只是货担里多了林嫂绣的帕子,多了赵瘸子编的竹筐,路过清溪村时,总不忘去周婆婆家坐会儿,喝碗她煮的草药茶。村民们再提起他们,都笑着说:“啥傻货郎、克夫嫂、懒瘸子,都是心最善的好人!”

其实哪有那么多 “好” 与 “坏”?有的人看着精明,心里却藏着坏水;有的人看着普通,甚至被人说三道四,可做事却敞亮。就像陈阿福常说的:“钱是死的,人是活的,多做件好事,心里就暖一分,比啥都强。”