🍓

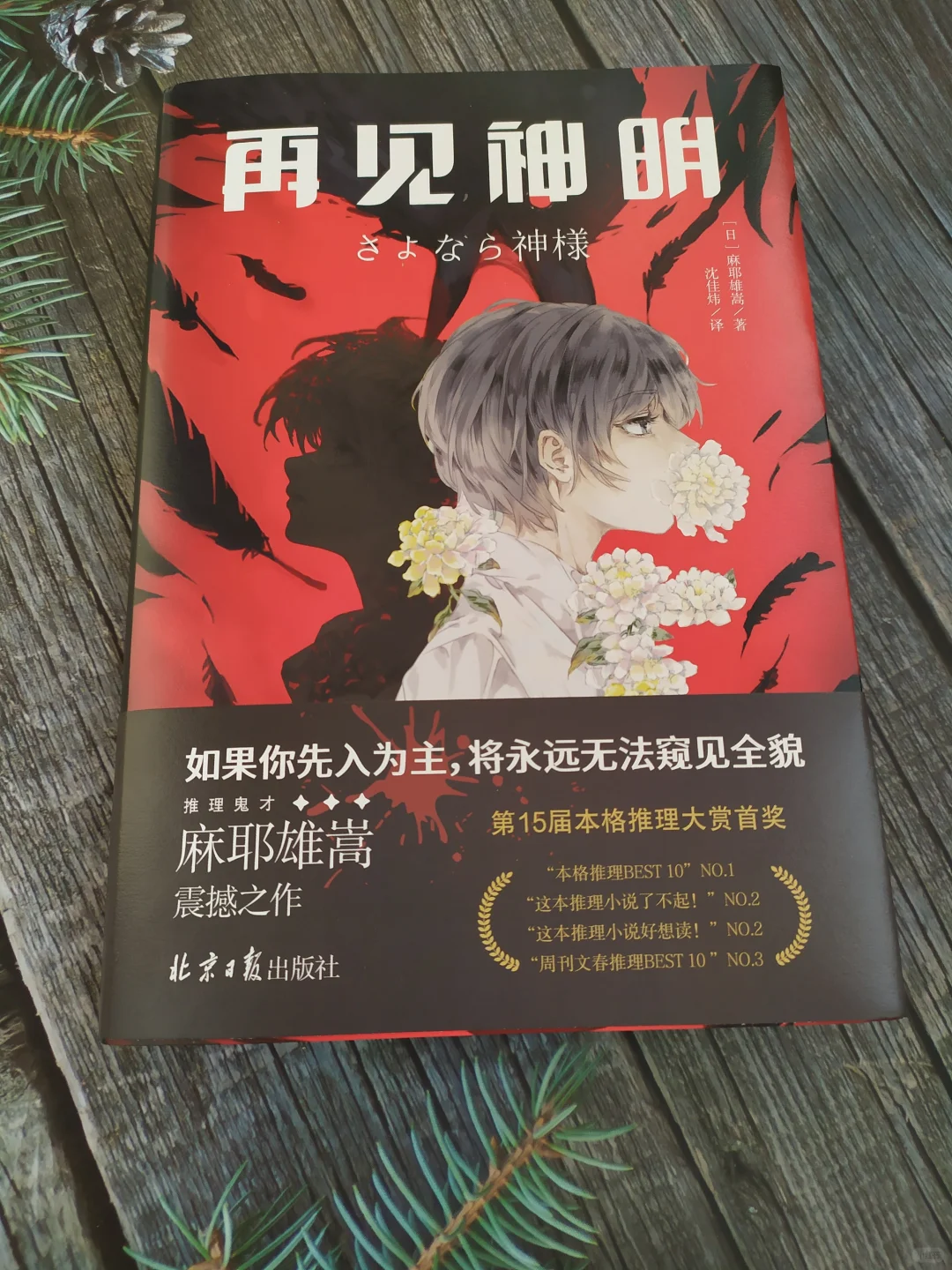

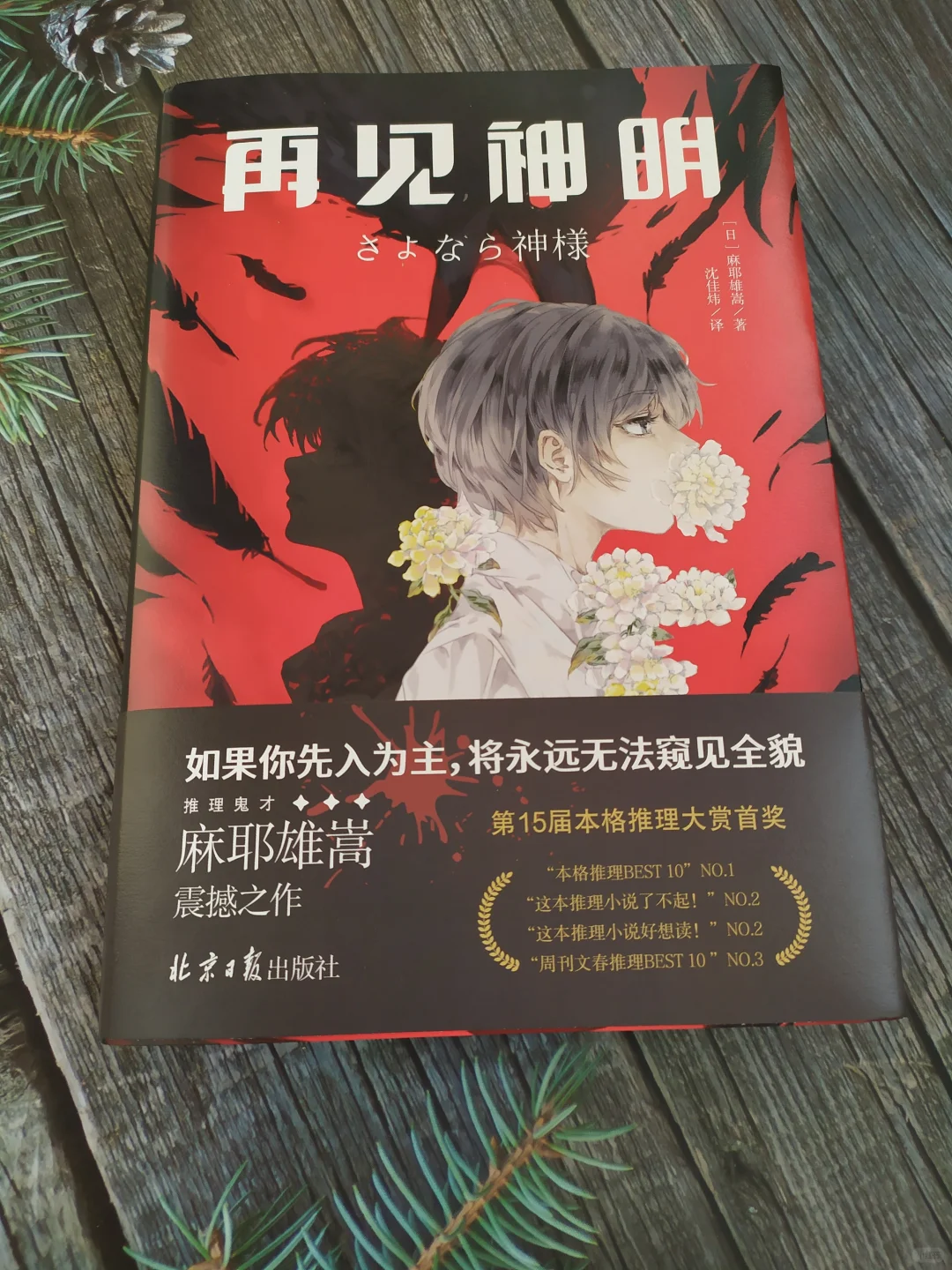

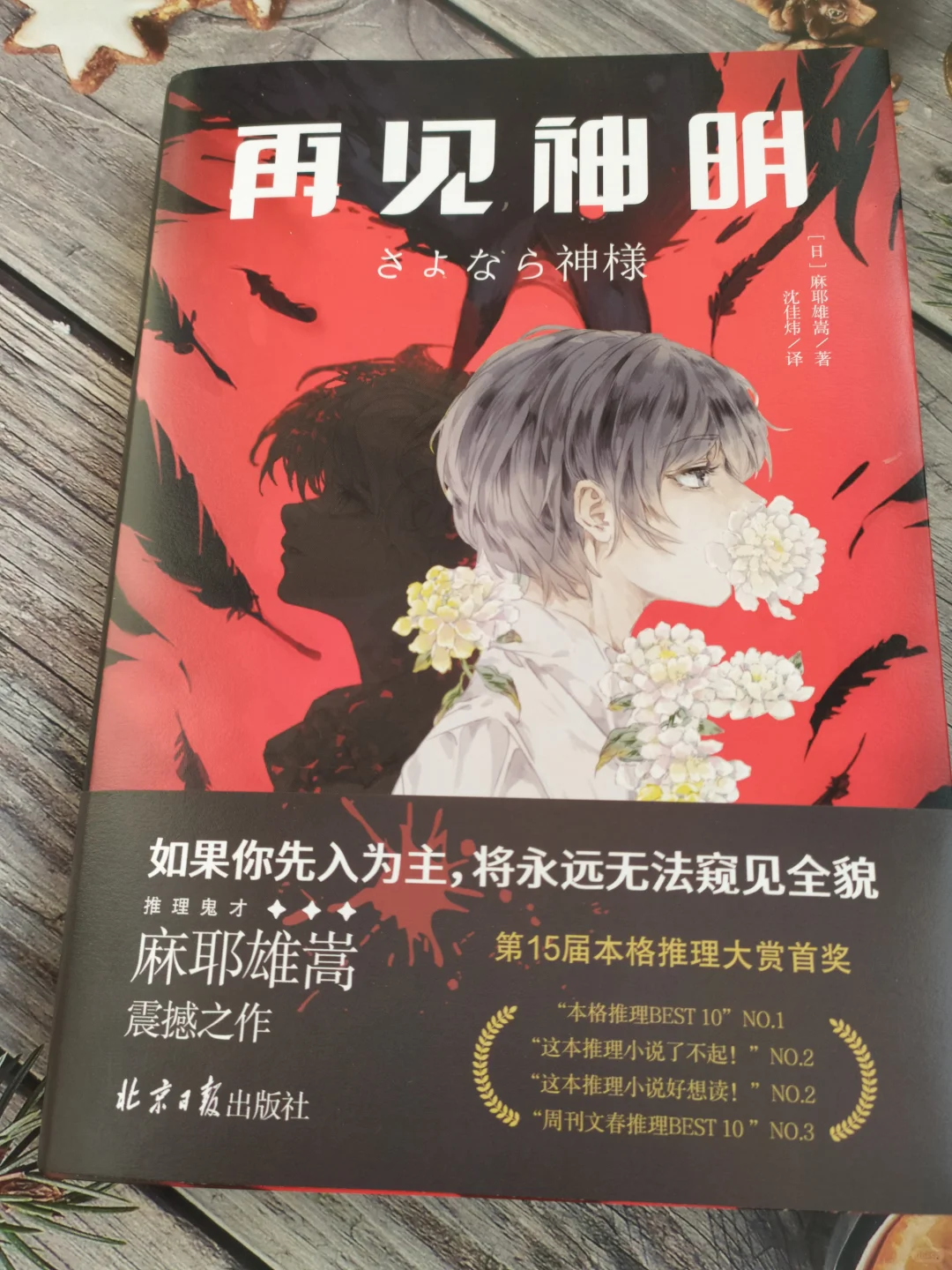

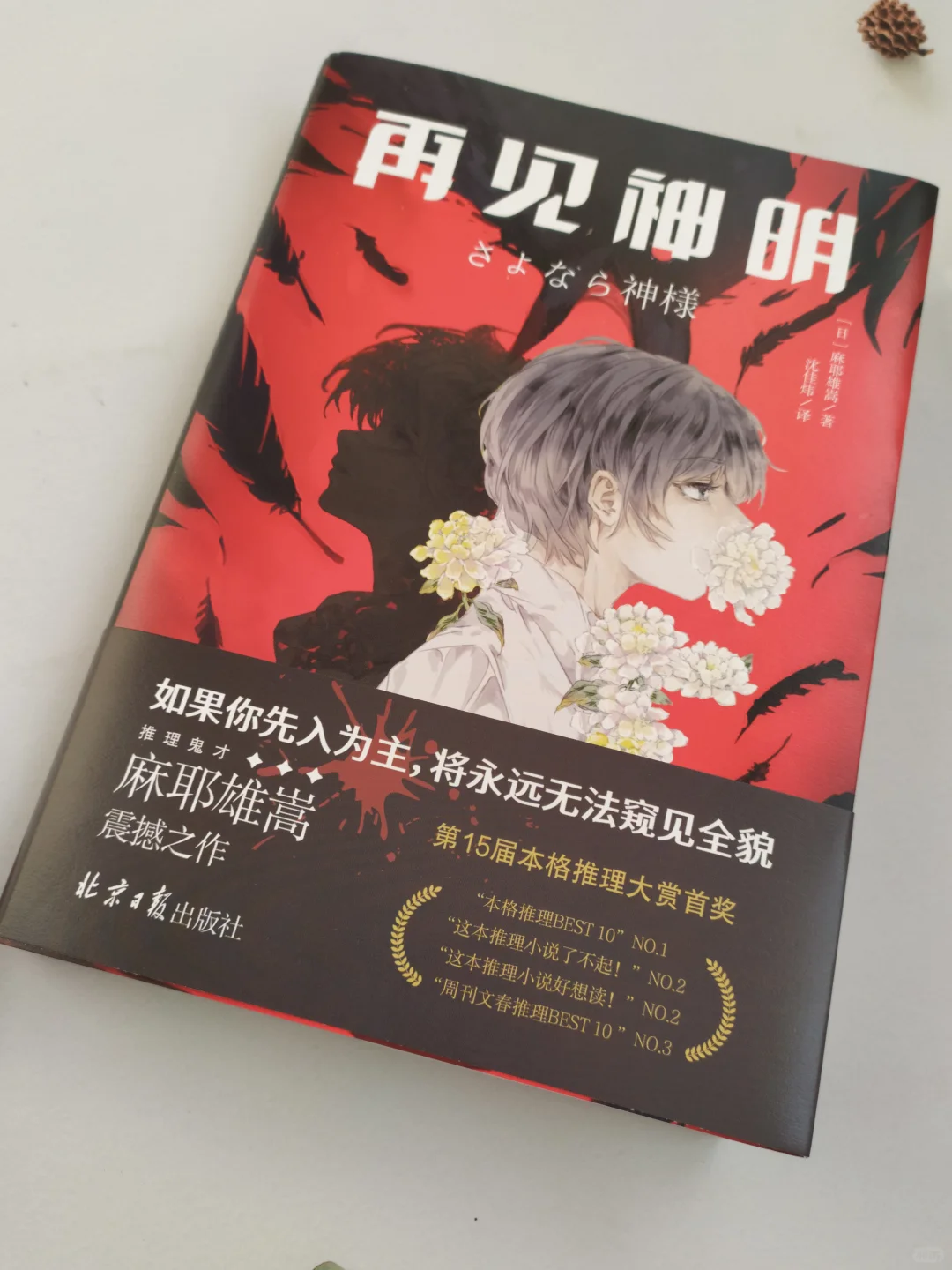

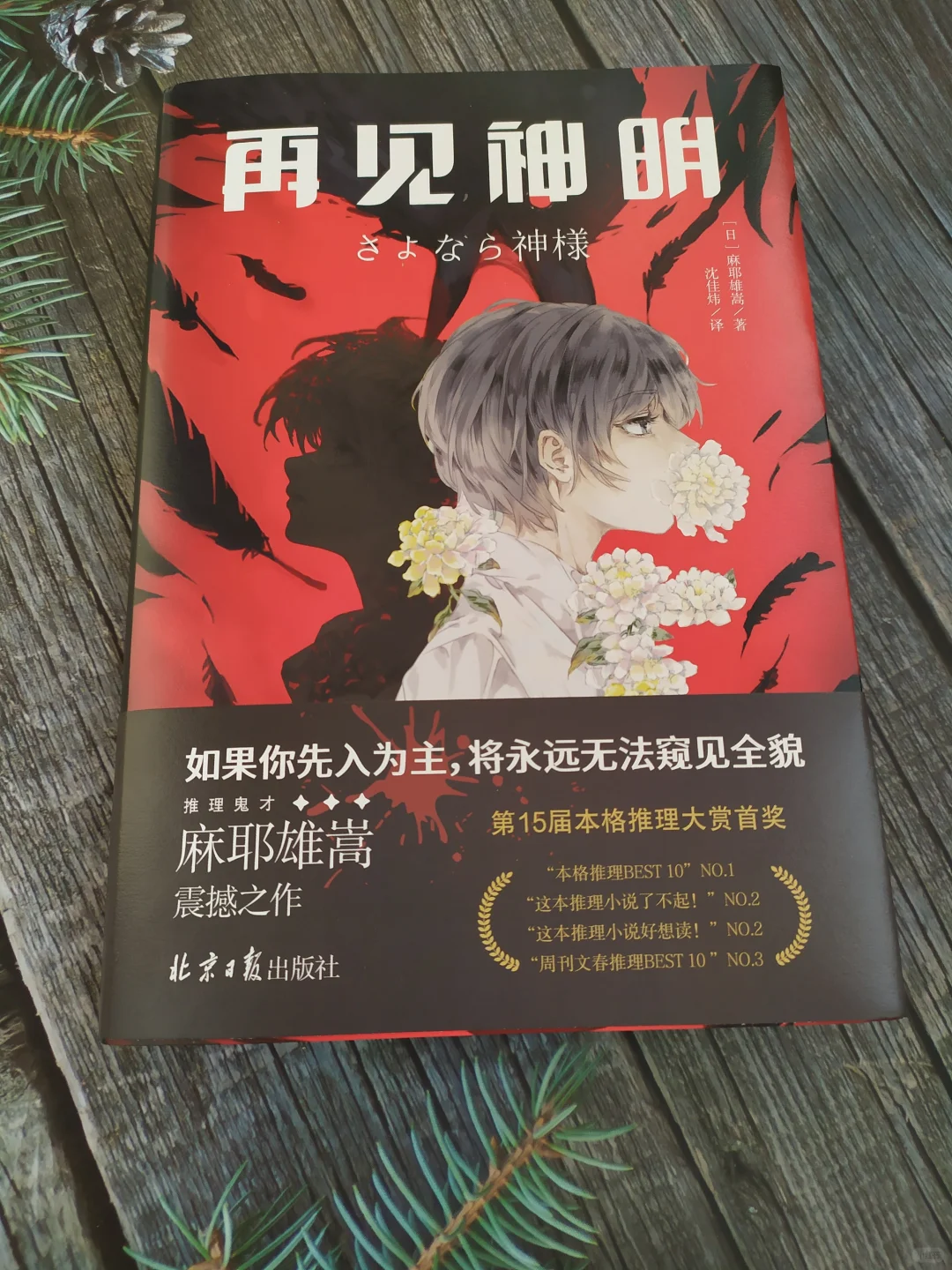

还都是小学生的一帮孩子们,还有他们的推理之思。铃木太郎自视自己为神明,仿佛有一种可以洞察世界一切的能力。好像确实也是这样。他的判断就像裁决一样。他来到学校不久后,同学竖笛被偷事件,他能准确说出小偷。还准确的预测出一辆卡车失事事故避免了同学的伤亡。两次事件后同学们真的把他当神明一般。这一次学校的青山老师被害案件,他又指出了凶手。会不会是正确的呢?接下来少年侦探团们。开始了一场集体的求证活动。

🍓

其实这种倒推的过程。同样也是一种智力的考验,求真和证伪虽说是一码事。但是在叙述上,却形成两重过程,这就要求作者在逻辑上更加缜密,给出的条件必须的是充分而且必要的。一次次细密地推导,又一次次的转折,反而增强了故事的曲折程度,使它更加吸引人。

其余的几个故事都是这样的设定。先给出答案,再去寻求手法,目的。《不在场证明的瓦解》就是不断的搜索线索,反而越是在证明,嫌疑人在物理时空上当中不可能存在当时的现场。使得不在场证明越来越牢不可破。《通往水库的漫漫长路》也是一个类似的不在场证明事件,即使可以知道犯罪嫌疑人有比较醒目的犯罪动机和目的,但是重和嫌疑人相关联的所有真实的线索当中,都有完美的不在场证明。其实在这种形态下,对于推理者和读者来说,情感上都是一种巨大的折磨。作者这种故事反而更能激起阅读的兴趣。

🍓

后三篇的故事,是一个小小层级上的递进。铃木已经进行到了第四次神谕般的指示了!《情人节旧事》这一次的人是不是我桑町淳根本不知道的人物。如果信赖了神明的指示,桑町的思维起飞像一个牵线的木偶一般。去对号入座一般的完成一个推理任务?然而的故事的转折,并不在于意外的出现,而是正规逻辑的演绎以及充重要条件的瓷实。《与比土的对决》比土就是当年他们的侦探团的成员之一。和桑町有着深厚的情感。而被害者也是自己的好友。对主角情感上的折磨形成了双重的倍份。最后一篇再见,神明,比土死了,而我(桑町)成了重要嫌疑人,受到所有人的怀疑。而这也引起了我的反思。铃木为什么只将真相告诉桑町一个人?细想想的话,他也只在新塘的竖笛时间和秋游时展现出了预知能力。是不是他引导比土的自杀?我也在内心十分不平衡地问,为什么我被指责做了坏事?为什么铃木做了那样的事仍然被尊称为神明大人。什么是恶魔,什么是神明?中间的曲折反转十分亲一人详读故事吧!总之这是一部和传统推理结构不太一样的却又很吸引人的故事!