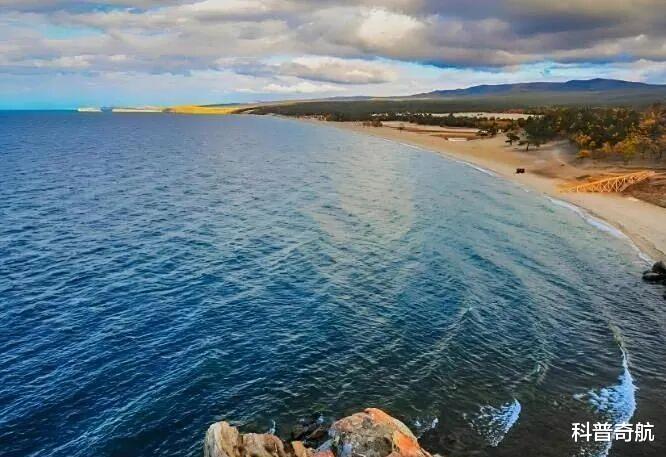

说起贝加尔湖,大家肯定都非常熟悉。它位于俄罗斯东西伯利亚南部,面积仅3.15万平方公里。虽然,贝加尔湖在全球大湖中并不显眼,可是却拥有全球约20%的淡水。那么,贝加尔湖到底是如何形成的,又为什么会有这么多淡水呢?

大约2500万年前,印度板块与欧亚板块碰撞挤压,使得地壳发生了巨大变化。在如今的贝加尔湖地区,地壳出现了断裂、下陷,形成了深邃的湖盆。

而且,板块运动至今还在持续,贝加尔湖正以每年约2厘米的速度扩张,湖盆也在不断加深,为蓄水提供了更为广阔的空间。

据了解,贝加尔湖平均水深为730米,最深处更是达到1637米。要知道,很多海洋区域都没这么深。以我国的渤海为例,平均深度仅为18米,与贝加尔湖相比,简直是小巫见大巫。

如此深度,让贝加尔湖拥有巨大的水体空间。科学家说,它就像一个超深的水桶。虽然桶口不大,但是凭借极深的桶身,能储存海量的水。这种“立体式”的蓄水方式,使贝加尔湖在有限的表面积下,拥有了惊人的蓄水量。

科学家调查发现,共有336条大小河流汇入贝加尔湖,其中最大的是色楞格河。这条发源于蒙古的河流,每年向贝加尔湖注入约190亿立方米水,占全湖总补给量的50%。

除了色楞格河,还有上安加拉河、巴尔古津河等主要支流。2024年,科学家在巴尔古津河入湖口检测发现,河水携带的泥沙量极少,每立方米仅0.02公斤,这说明汇入的水很“干净”,不会让湖底淤积抬高,影响储水能力。

而且,贝加尔湖还有“地下水源”。因为,它位于欧亚板块和阿穆尔板块的断层带,地下有大量裂隙,地下水会通过这些裂隙渗入湖中。这种地下水补给很稳定,不管旱季还是雨季,都能持续补水。

此外,地理位置的优势也很重要。贝加尔湖位于北纬51°-55°,属于温带大陆性气候,年均气温仅-3℃,夏季平均气温也只有15℃左右。低温让湖水蒸发量很低,年均蒸发量约400毫米。

简单来说,贝加尔湖一年“蒸发掉的水”,还不到汇入水量的1/5。根据202年的监测结果,全年汇入水量约580亿立方米,蒸发量约110亿立方米,剩下的470亿立方米水,要么留在湖里,要么通过安加拉河排出,这样“入大于出”,水量自然越来越多。

现在,贝加尔湖的淡水,已经成为当地重要的资源。俄罗斯在湖边建了多座水厂,向附近城市供水。

在我看来,贝加尔湖的淡水,是板块运动、河流补给和自然保护共同的结果。而且,它还在每年变宽,再过几千万年,也许真的能变成一座“淡水海洋”。