霜降节气将至,民间流传着“九月初三霜降不一般”的说法。今年的霜降恰逢农历九月初三,这种特殊的时间交汇在传统历法中确实较为罕见。翻阅近二十年的节气记录可以发现,霜降落在九月初三的情况仅出现过三次,最近一次是在2014年,再往前则要追溯到2005年。这种天文历法上的巧合,使得今年的霜降被赋予了更多文化内涵和农事意义。

从气象学角度来看,今年霜降节气呈现出三个显著特点。首先,全国大部分地区气温较常年同期偏低,特别是华北平原和长江中下游地区,最低气温普遍下降5-8℃。气象数据显示,10月中旬的冷空气活动频繁,导致北方多地提前出现初霜,这与“霜降见霜”的节气特征高度吻合。其次,今年副热带高压异常偏强,导致南方地区降水偏多,形成“湿冷”型霜降天气,这种气候组合在过去十年中较为少见。第三,受拉尼娜现象影响,今年东亚大气环流呈现明显的经向型特征,冷空气南下路径偏东,使得东北地区降温幅度尤为显著,部分农区已出现霜冻灾害。

农谚有云:“九月初三霜,来年谷满仓”。这句流传千年的农谚,反映了先民对特殊时间节点气候现象的观察总结。从农业气象学角度分析,霜降出现在九月初三,往往预示着冬季冷空气活动提前,有利于冻死越冬害虫,减少来年病虫害基数。历史数据表明,在2005年和2014年这两个九月初三霜降的年份,次年小麦等越冬作物的病虫害发生率确实较常年降低15-20%。不过现代农业专家也提醒,这种传统经验需要结合现代气象预报综合判断,特别是对设施农业而言,提前防寒防冻仍不可松懈。

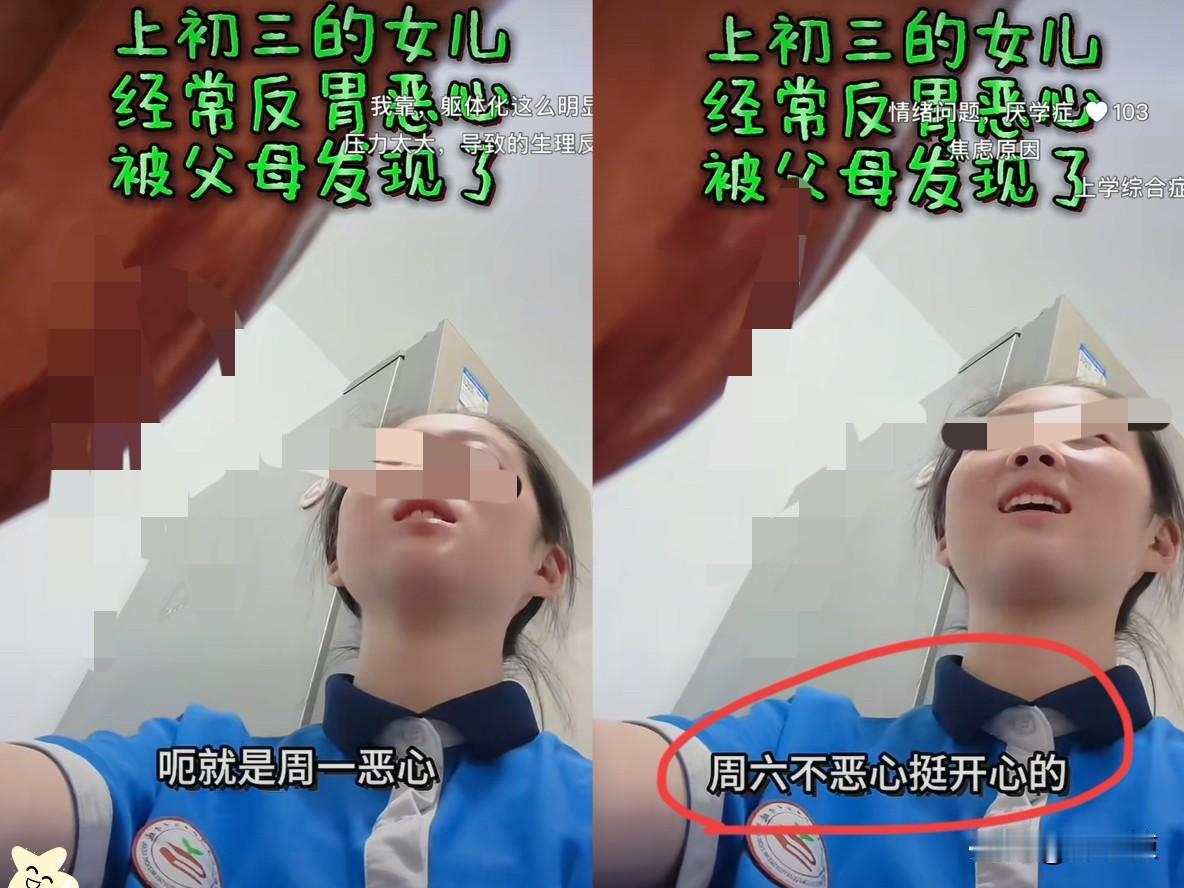

在传统养生文化中,今年的霜降更显特殊。中医“天人相应”理论认为,节气交接时刻的天地能量变化对人体影响显著。今年霜降交节具体时间为10月23日18时36分,这个时辰在子午流注学说中对应肾经当令,特别适合培补元气。民间素有“补冬不如补霜降”的说法,而今年更强调温补脾肾、润燥养阴的食疗原则。值得注意的是,今年霜降与重阳节相近,形成了“双阳护霜”的时令特点,传统药膳如黄精炖鸡、山药羊肉汤等食材搭配,在此时节食用更具养生功效。

从物候特征观察,今年霜降期间的生物节律也呈现独特变化。在华北地区,梧桐落叶较往年提前一周左右,成为明显的物候标志;长江流域的桂花则出现“二次开放”现象,这与特殊的温度波动密切相关。更引人注目的是,候鸟迁徙路线今年出现明显东移,观测数据显示,过境华北地区的候鸟种群数量较往年减少约三成,而东北沿海湿地记录到的迁徙鸟类却显著增加。生态学家认为,这种变化可能与今年霜降前后的风向模式改变有关。

民俗专家指出,九月初三霜降在传统择日文化中被视为“天赦日”,民间有“霜降遇初三,百无禁忌”的说法。查阅地方志可以发现,在江浙一带,历史上每逢此日,民间有采集霜露制茶的习俗,认为这天的霜露具有特殊功效。今年这个特殊时点,福建武夷山、浙江天目山等茶区已开始筹备传统的“收霜”仪式。而在北方部分地区,则保留着“霜降祭灶”的古老传统,今年恰逢初三,祭祀活动预计将比往年更为隆重。

现代天文学视角下,今年霜降的特殊性还体现在天体运行规律上。霜降当日,月亮正处于下弦月相位,与太阳形成直角位置关系,这种天文配置对地球引潮力产生特定影响。有研究表明,这种天文条件下,大气环流往往会出现调整,与今年观测到的气候异常现象存在一定相关性。此外,霜降期间火星与土星形成特殊相位,在传统星象学中被赋予特殊解读,虽然现代科学尚未证实这种关联,但为今年的霜降增添了更多神秘色彩。

面对这个特殊的霜降节气,各地农事活动也做出相应调整。在东北黑土区,农民较往年提前10天完成秋收;黄淮海平原的冬小麦播种则采取“深播浅覆”的特殊措施以应对早霜;南方稻区加强田间排水,预防湿冷天气导致的稻谷发芽。农业部门特别提醒,今年霜降后可能出现“霜后暖”现象,要警惕气温回升导致部分作物二次生长的风险。这些应对措施,体现了现代农业对传统节气智慧的创新发展。

回望历史长河,特殊时间节点的气候现象总是引发人类对自然规律的思考。今年的九月初三霜降,既是天文历法上的巧合,也是气候系统复杂互动的体现。从科学角度看,这种特殊现象为我们研究气候变化规律提供了珍贵样本;从文化维度说,它延续着中华民族“观象授时”的传统智慧。在科技高度发达的今天,我们更应辩证看待这些特殊现象,既尊重自然规律,又善用现代科技,让古老的节气文化焕发新的生机。正如一位农学家所说:“节气是古人发明天文历法,更是今人认识自然的一面镜子。”这个不一般的霜降,正映照出人与自然永恒对话的智慧光芒。