早上一杯咖啡,中午外卖炸鸡,晚上火锅配啤酒——这些看似平常的日常,可能正在悄悄"生锈"你的血管。你可能不知道,动脉粥样硬化不是老年人的专利,它正悄悄在30岁年轻人中蔓延,而你很可能已经中招了。

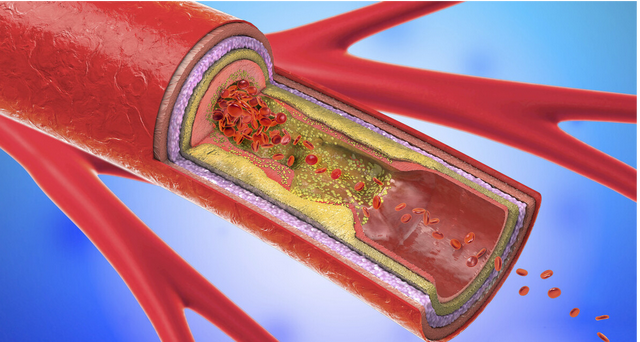

血管的“锈蚀危机”:从弹性到脆硬的蜕变健康的动脉如同充满弹性的橡胶管,能根据身体需求调节血流。但当血管内皮(血管内壁的“保护膜”)受损时,血液中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)会趁机渗入,被氧化后引发炎症反应。巨噬细胞吞噬这些“垃圾”后变成泡沫细胞,堆积形成黄色米粥状斑块,这就是动脉粥样硬化的核心病理。

这个过程如同水管生锈:初期只是内壁粗糙(脂质条纹期),逐渐形成凸起的斑块(纤维斑块期),最终斑块破裂或钙化导致血管狭窄甚至闭塞(粥样斑块期)。更危险的是,斑块表面覆盖的纤维帽可能因血压波动或情绪激动而破裂,引发血栓形成,瞬间阻断血流。

动脉粥样硬化的可怕之处在于其“狡猾性”——不同部位的病变会伪装成各种常见症状:

1. 心血管系统:胸口的“定时炸弹”

冠状动脉斑块导致心肌缺血时,患者可能感到:

稳定性心绞痛:运动或情绪激动时胸骨后压榨性疼痛,休息后缓解

不稳定性心绞痛:静息时也发作,持续时间更长

心肌梗死:剧烈胸痛伴大汗、恶心、呕吐,可能放射至左肩或下颌

2. 脑血管系统:大脑的“断电危机”

颈动脉或脑动脉斑块脱落可能引发:

短暂性脑缺血发作(TIA):单侧肢体无力、言语不清、视物模糊,持续数分钟至数小时

脑梗死:持续性神经功能障碍,如偏瘫、失语

脑出血:斑块处血管破裂导致颅内出血

数据警示: 颈动脉狭窄超过70%的患者,5年内发生脑卒中的风险高达30%。

3. 外周血管系统:肢体的“冰封警告”

下肢动脉斑块会导致:

间歇性跛行:行走后小腿酸痛,休息后缓解

静息痛:夜间疼痛加剧,需下垂肢体缓解

坏疽:严重缺血导致足趾发黑、溃烂

自测方法: 触摸足背动脉搏动,若明显减弱需警惕下肢动脉硬化。

4. 特殊部位:视网膜与肾脏的“隐形损伤”

视网膜动脉硬化:视力下降、视物变形,突发单眼黑蒙可能提示栓塞

肾动脉硬化:顽固性高血压、夜尿增多,晚期可发展为肾衰竭

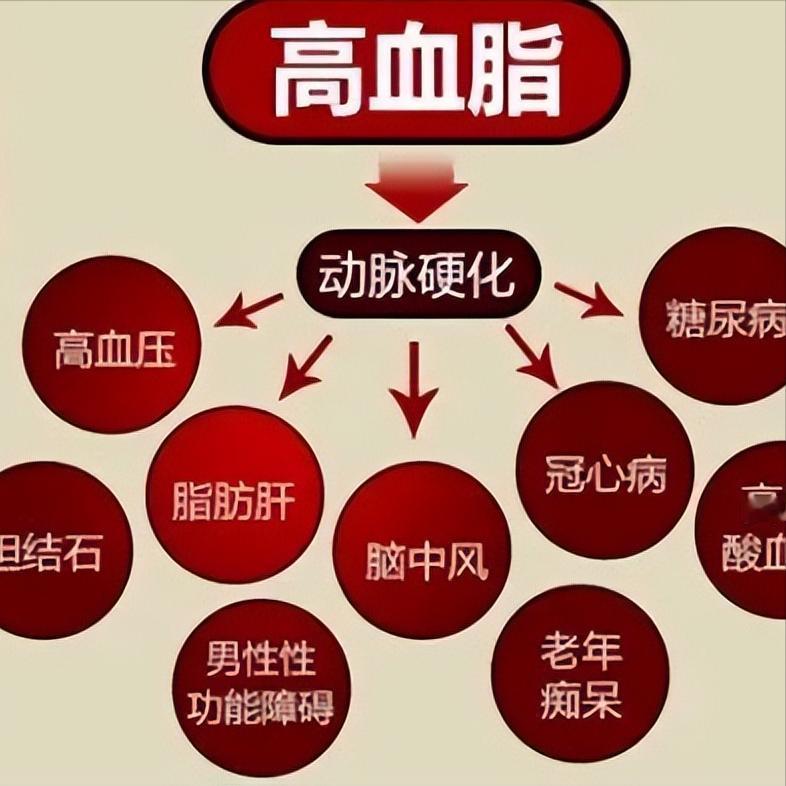

动脉粥样硬化的发生是多重危险因素交织的结果:

1. 不可控因素:基因的“定时程序”

家族性高胆固醇血症患者,出生即携带LDL受体突变基因,青少年期就可能出现严重动脉硬化

男性45岁后、女性绝经后风险显著上升

2. 可控因素:生活方式的“慢性毒药”

三高饮食:每日摄入反式脂肪超过2克,动脉硬化风险增加23%

久坐不动:每周运动少于150分钟者,心血管事件风险增加34%

吸烟:烟草中的尼古丁会损伤内皮细胞,使斑块形成速度加快2-4倍

代谢综合征:同时存在肥胖、高血压、高血糖、高血脂者,10年内发生心血管事件的风险超过60%

3. 隐匿推手:被忽视的“血管杀手”

睡眠呼吸暂停:夜间反复缺氧会激活交感神经,导致血压骤升

慢性炎症:牙周炎、类风湿关节炎等慢性炎症疾病患者,动脉硬化风险增加2倍

空气污染:PM2.5每升高10μg/m³,心血管死亡率增加6%

1. 药物治疗:精准打击的“武器库”

他汀类药物:如阿托伐他汀,可降低LDL-C达50%以上,稳定斑块防止破裂

抗血小板药物:阿司匹林通过抑制血小板聚集,减少血栓形成风险

降压药:ACEI类药物(如依那普利)不仅能控制血压,还能改善内皮功能

降糖药:SGLT-2抑制剂(如达格列净)在降糖同时具有心血管保护作用

用药提醒: 需定期监测肝功能、肌酸激酶等指标,避免药物副作用。

2. 手术治疗:疏通血管的“终极方案”

冠状动脉支架植入:通过球囊扩张狭窄血管,植入金属支架保持通畅

颈动脉内膜剥脱术:切除颈动脉斑块,预防脑卒中

人工血管置换:适用于主动脉严重硬化伴扩张的患者

新技术进展: 药物涂层球囊、可吸收支架等创新器械正在减少再狭窄风险。

3. 生活方式干预:最经济的“血管保养术”

饮食调整:

每日摄入蔬菜≥500克,水果≥200克

用橄榄油替代动物油,每日坚果摄入10克

限制红肉摄入,每周不超过3次

运动处方:

每周5次、每次30分钟的中等强度运动(如快走、游泳)

结合抗阻训练(如深蹲、俯卧撑)增强血管弹性

戒烟限酒:

戒烟1年后,冠心病风险降低50%

男性每日酒精摄入<25克,女性<15克

4. 定期体检:早发现早干预的“生命防线”

40岁以上人群:每年检测血脂、血糖、血压

高危人群:每6个月进行颈动脉超声、踝肱指数(ABI)检查

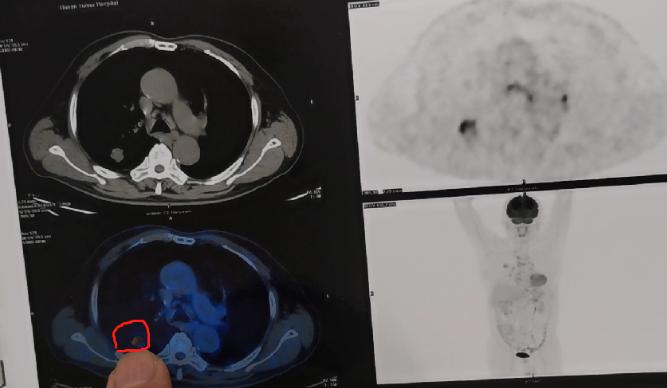

新技术应用:冠状动脉CTA、血管内超声(IVUS)可精准评估斑块性质

"血管健康,就是生命健康。"不要等到心脏跳不动了才想起保养血管。从今天开始,给你的血管"除锈",让它保持畅通,才能走得更远。