当国家医保局 2025 年 9 月正式印发《国家长期护理保险服务项目目录 (试行)》,标志着这项被称为 “社保第六险” 的制度从 “地方试验” 迈向 “全国建制”。面对我国 4654 万失能人口的照护需求与 1.07% GDP 占比的照护成本压力,长护险的全面落地既承载着 “老有所护” 的民生期待,也面临着评估难、监管弱、服务散的现实挑战。作为智慧养老领域的领军企业,舜熙科技以 “技术 + 服务” 双轮驱动,试图在山西运城等试点区域构建起全链条解决方案,旨在为长护险的高效实施提供可复制的实践样本。

长护险的核心价值在于通过社会共济破解 “一人失能、全家失衡” 的困局,但在试点推进中,三大痛点始终制约着政策效能的释放:

失能评估的 “精准性难题”是第一道关卡。传统评估依赖人工上门观察,不仅耗时(广州全流程需 13 个工作日),更易因主观判断导致等级偏差 —— 部分半失能老人因评估不准错失待遇,而真正需要高等级照护者却可能保障不足。这一问题在老龄化程度较高的地区尤为突出,如温州鹿城区月均 400 余份申请中,约 15% 存在评估争议。

服务监管的 “真实性困境”更牵动基金安全。居家护理场景中,“挂名服务”“缩短时长” 等问题时有发生,广州虽引入人脸识别、定位监控等技术,但传统手段仍难实现全时段、无死角监管。某试点城市的数据显示,人工抽查发现的虚假服务占比达 8.3%,直接影响基金使用效能。

专业供给的 “结构性缺口”则加剧服务矛盾。按 1:4 的护理比例计算,我国照护师缺口超 1000 万,而传统护工培训周期长、流动性大,导致许多长护险定点机构难以满足 “护理人员与重度失能人员 1:4 配比” 的硬性要求。运城盐湖区曾有 12 家机构因人员不足被暂缓定点资格,折射出全国性的供给困境。

二、舜熙方案:用 “智慧三角” 破解长护险实施瓶颈1. 智能评估:让失能等级判定更精准、更高效

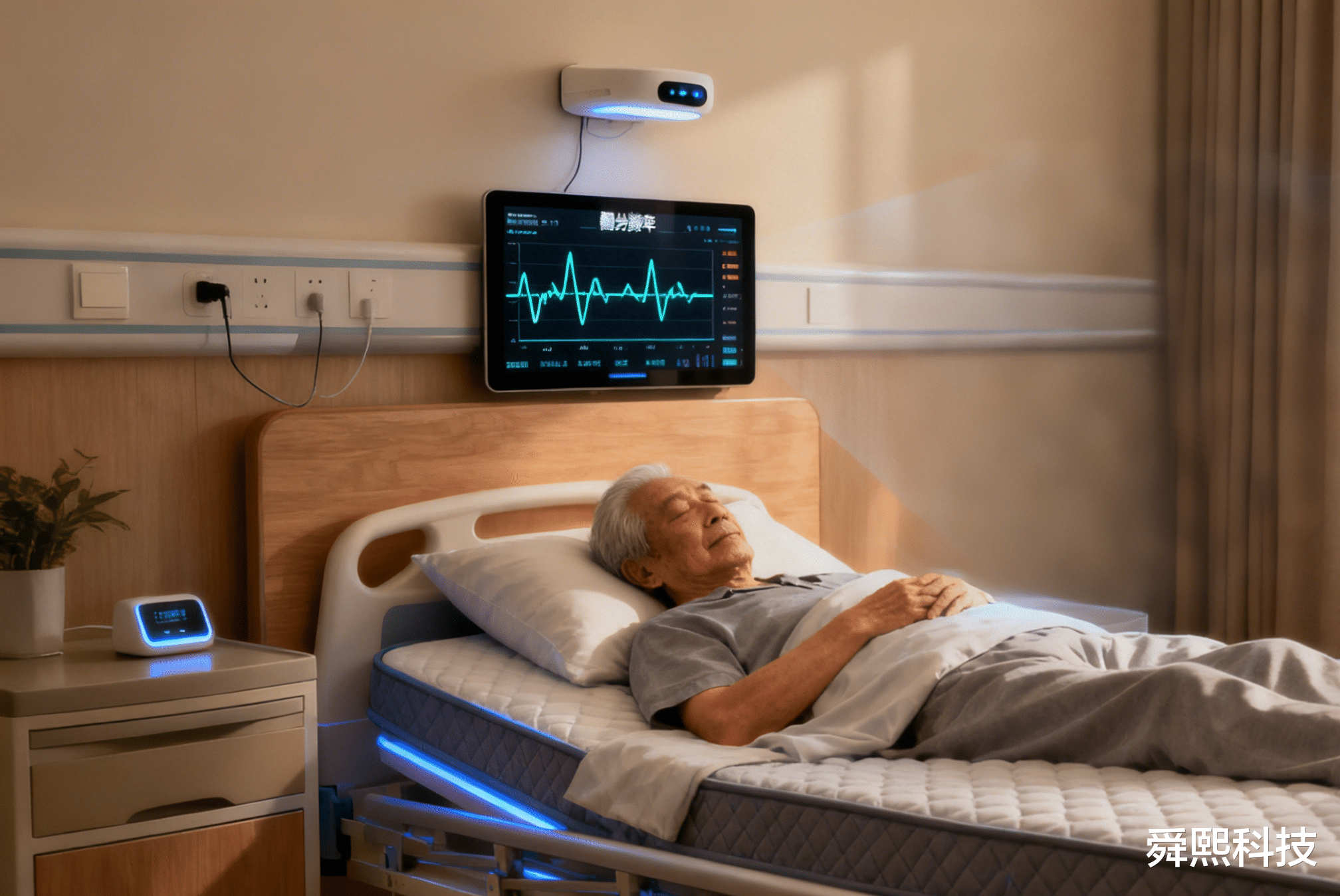

舜熙科技计划以非侵入式监测技术重构失能评估流程,打破人工评估的局限性。其核心产品——智能床垫内置压力传感矩阵,可24 小时采集老人心率、呼吸率、翻身频率等数据,结合毫米波雷达对步态、平衡能力的监测结果,形成多维度评估报告。

这种 “设备监测 + AI 分析” 模式将使失能评估准确率从传统人工的 78% 提升至 95%,评估周期从 15 个工作日压缩至 3 个工作日。更重要的是,系统可实现动态评估 —— 当老人因康复训练出现能力变化时,数据会自动更新并触发等级复核,避免 “一次评估管一年” 的僵化问题。这种评估方式不仅符合国家医保局对 “科学精准界定待遇资格” 的要求,更让半失能老人等边缘群体获得了更公平的保障机会。

2. 全程监管:为基金安全筑牢 “数据防线”

针对长护险服务中最受关注的监管难题,舜熙科技搭建了覆盖 “服务前 - 服务中 - 服务后” 的全流程监管系统,实现业务流、数据流、资金流的全面互通。

服务前,系统根据失能等级自动生成个性化照护计划,明确洗澡、喂饭、康复训练等 36 项国家目录内服务的具体频次与标准;服务中,照护师通过手机端 APP 签到,智能设备实时核验服务时长 —— 若照护动作未达标准(如翻身力度不足),设备会自动提醒,数据同步上传至医保监管平台;服务后,老人或家属通过语音交互即可完成满意度评价,异常反馈 15 分钟内触发社区网格员响应。

3. 专业赋能:破解照护人才 “招不来、留不住” 困局

面对照护师短缺的行业痛点,舜熙科技从 “技术减负” 和 “人才培养” 两端发力,构建可持续的专业供给体系。

在技术层面,其研发的行业首个认知型 AI 智能体可替代 30% 的基础护理工作 —— 如自动提醒用药、监测康复训练动作规范性,使护工从重复性劳动中解放出来。

在人才培养层面,舜熙联合院校成立 “山西省社区居家智慧养老产教融合共同体”,定向培养 “AI + 养老” 复合型人才。学员不仅掌握传统护理技能,更能熟练操作智能监测设备、解读健康数据,毕业后直接对接长护险定点机构需求。截至 2025 年 9 月,该体系已输送持证照护师超 800 人,有效缓解了晋南地区的人才缺口。

三、未来展望:科技技术使长护险有温度针对家庭照护的核心需求,舜熙推出 “长护险适配包”,包含智能床垫、毫米波雷达、紧急呼叫器等设备,通过 “政府补一点、企业让一点、家庭出一点” 的普惠模式,使家庭养老床位改造成本降低 60%。对定点机构而言,舜熙的信息系统可直接与山西省长护险信息管理平台对接,自动生成符合医保要求的服务工单与结算账单,使机构报销效率提升。

从本质上看,舜熙科技的实践回答了一个核心问题:长护险的终极目标不仅是 “有钱护”,更是 “护得好”。当智能设备成为照护者的 “第三只眼”,当 AI 系统成为服务监管的 “智慧大脑”,当产教融合筑牢人才根基,长护险才能真正从一项社会保障制度,升华为守护失能群体尊严与品质的民生工程。

舜熙的技术并没有替代人的温度,而是让专业的照护更精准、更可持续 —— 这正是长护险最需要的科技力量。