嚣张的美国是否真的有勇气与中国开启战端,不,他不敢,一是没这个本事,二是也打不赢…

近来,这个问题成了国际社会热议的焦点。

不仅各国政要、军事专家纷纷就此发表观点,就连普通民众也能清晰感受到两国关系背后日益紧绷的氛围。

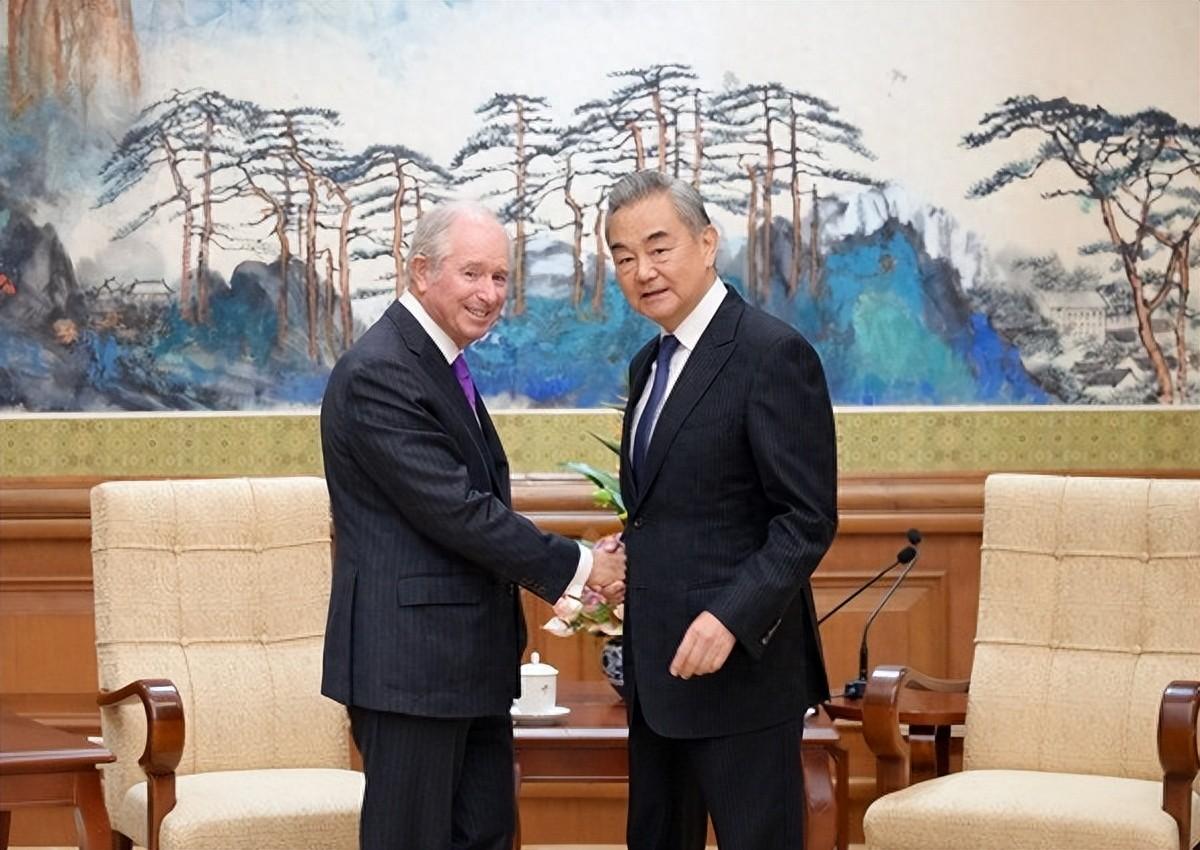

尤其是频繁见诸新闻的中美领导人交锋场景,更让人们不禁担忧:这两个全球巨头一旦彻底翻脸,整个世界将会陷入怎样的动荡?

事实上这场博弈绝非仅限于顶层政治层面,它早已渗透到我们每个人的日常生活中,直接影响着普通人的衣食住行。

先从最贴近生活的经济领域说起,你或许未曾深思,但手机、汽车等日常消费品的价格波动与供应稳定,其实都与中美关系紧密相连。

以苹果和特斯拉这两大知名企业为例,它们的全球利润很大一部分依赖中国市场。公开数据显示,2023 年苹果公司全球总营收中,有近五分之一来自中国;而特斯拉更是高度依赖上海超级工厂,其全球销量的一半都由中国市场贡献。

倘若中美两国关系彻底破裂,首当其冲的便是这些跨国企业,它们将面临巨额亏损,而连锁反应会迅速传导至消费者端:我们日常使用的手机、汽车价格可能大幅上涨,供应链断裂甚至会让部分商品物价翻倍。

美国方面对此也心知肚明,华尔街金融机构曾多次发出警告:对中国采取强硬措施,本质上等同于 “自残”,这绝非危言耸听。

更能说明问题的是,美国企业高管们正用实际行动表达态度,越来越多的科技公司将全球战略布局的重心向中国倾斜,这种市场选择也迫使美国政府在制定对华政策时不得不反复权衡,不敢轻易迈出极端一步。

除了经济,军事领域的动态更是牵动人心。

不少人认为,美国拥有全球数量最多的核弹头,军事实力无人能及,但现实远比这种简单认知复杂。

美国确实是核大国,拥有约三千枚核弹头,而中国的核弹头数量仅有几百枚。

然而,核博弈的规则早已发生改变。国际军事专家普遍认为,核弹头数量多并不等同于 “能赢”,因为核武器的核心意义在于 “二次打击能力”—— 即无论遭受何种突袭,都能保留足够力量反击对手,形成 “谁动我,我就敢反击” 的威慑效果。

中国始终明确承诺 “绝不首先使用核武器”,但同时也在持续发展核潜艇、洲际导弹等战略威慑力量。

以巨浪 - 3 型潜射洲际导弹为例,其射程据称可全面覆盖美国本土,这意味着中国的核反击能力已具备全球范围的威慑力。

在这种背景下,核战争的 “不可承受代价” 早已成为全球共识,即便美国拥有更多核弹头,也不敢轻易触碰这一红线。

这种相互威慑形成了一种 “无声的安全平衡”,正如专家们在联合国会议及各类国际安全论坛上反复强调的:核武器早已不是威胁对手的 “武器”,更像是一个全球各国都不敢轻易触碰的 “危险保险箱”,其存在的意义更多是维持一种 “谁都输不起” 的战略平衡。

谈及常规军事力量,近年来中国海军的 “井喷式发展” 尤为引人注目。

或许你对抽象的军事数据没什么概念,但当听到 “中国去年下水的新舰艇数量,比美国一年生产的战斗机总数还多” 时,便能直观感受到这种速度的震撼。

美国海军几十年来引以为傲的舰艇吨位优势,如今正被中国惊人的造船速度逐步瓦解。

相关统计报告显示,2023 年中国海军拥有 350 艘作战舰艇,而美国同期仅有 243 艘,数量差距已十分明显。

更值得关注的是,按照当前发展趋势,预计到 2030 年,中国海军规模可能实现翻倍,届时与美国的差距将进一步拉大…