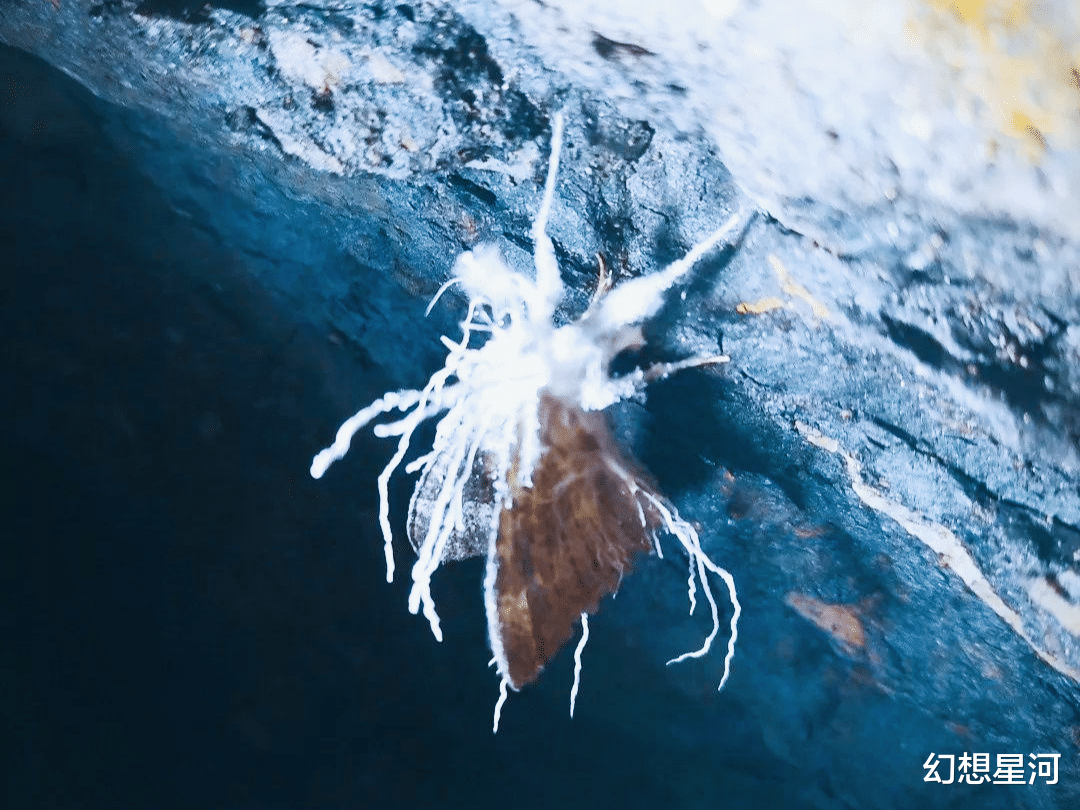

上学的时候蹲在院子里看蚂蚁搬饼干,看麻雀啄米粒,听老师说植物要晒够太阳才肯抽芽,动物要么啃植物要么追着别的动物跑。那时候总觉得地球的生灵法则特简单,太阳就是顶顶重要的靠山,没它,啥生灵都活不了。可你猜怎么着?地球早留下了一手反常识的好戏,地底几千米深的地方,没有一丝光,温度能把水烧开了再烧到高热,压力大到能把岩石压成碎末,偏偏就在这么个看着绝无生机的地方,有一大群生命体,它们不认日光,照样活得有滋有味。

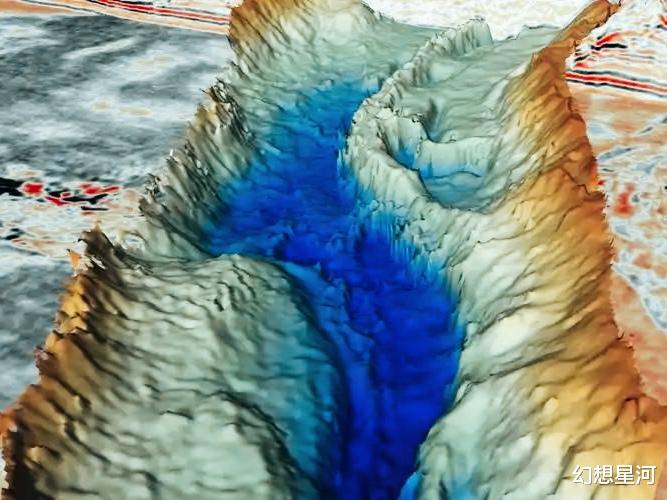

往下走,再往下走。地底下深部的天地,光靠想,都觉得透着股残酷劲儿。没有白天黑夜的分野,永远是伸手不见五指的黑,没有光,一点都没有。温度呢?跟着深度往上飙,每往下1千米,就平均涨25到30℃,越往深处,越像揣了个不停加热的火炉。压力更不用说,一层叠一层,最后能堆到数十亿帕斯卡,换做地面上的东西,早被压成齑粉了。这里的生物没法随心所欲,温度和压力,早把它们的生存边界划得明明白白。目前人类找到的最耐热微生命,叫菌株121,121℃的热水里,它该繁殖繁殖,一点不耽误,科学家推测,生物能耐受的最高温度,大概在120到150℃之间,照着这个数算,它们的家,最多能挖到地底4到6千米。

有实实在在的钻探项目,帮我们摸过这份边界。中国大陆的科学钻探科钻一井,一挖就挖到了4850米深,那地方的温度,已经飙到137℃,工作人员扒开岩层一看,居然有生命的痕迹在动。德国的大陆深钻也是敢闯,一直往下探到9100米,井底温度直接冲到265℃,没着微生命的影,但在4000米的位置,还是揪出了扛得住高热的小家伙。至于高压,这些微型生物也早有对策,会悄悄改自己细胞膜的构成,比如多加点饱和脂肪酸,让膜在高压下不变形。

没了日光,饭从哪来?这是最绕不开的问题。这些地底生命体,早练出了独门功力,不碰光能,专靠化学能谋生。碳源就用随处可见的二氧化碳,靠着催化无机物的氧化还原反应,把隐埋在那些冷冰冰石头里的能量榨出来,一套流程走下来,跟地面的生态系统,半点儿不沾边。

这里面,氢气是最关键的燃料,来源也囊括了不少门道。岩石和水凑一块儿反应,像超基性岩与水相遇时,慢慢就熬出了氢气。在其他的一些时候是地底岩石里的放射性元素衰变,能量够劲,直接把水分子拆成氢气。地幔里的岩浆活动,往上冒的还原性气体里,也裹着不少氢气。

更让人意外的是,地震。我们眼里的灾害,对深部生命体来说,竟是充电器。地震一闹,地壳晃,岩石裂,断了的化学键立马跟水分子反应,一下子冒出大量氢气和过氧化氢,产氢的速度,比平时的自然过程快十万倍都不止,简直像在地底临时开了家氢气工厂。这些突然多出来的东西,既能当氧化剂又能当还原剂,刚好给微生命的能量反应,搭好了现成的舞台。

借着这些从地质活动中得来的养料,地底还攒出了一套特别的生态系统,叫地下无机自养微生物生态系统。里面的产甲烷菌、硫酸盐还原菌,能靠氢气和二氧化碳自己合成有机物,跟地面上的植物似的,成了生态系统的生产者,再养活其他微型生物,一套体系闭环,完全不用沾地面光合作用的光。

以前我们看生物的范围,总框在高空几千米到地底几米,觉得顶天了也就这样。可深部生物圈的发现,一巴掌拍碎了这份局限,我们把生物的边界,看得太小了。先看数量,全球深部微生命的总数,大概是4到6后面跟30个零那么多,单是陆地地底8米到4000米这一层,就有25到250后面跟28个零个,说它是地球最大的微生命宝库,一点不掺水。

种类也远比想象中热闹。扛得住高热的,耐得了高压的,能在强酸强碱里扎稳根的,还有能在营养少到极致的环境里熬着的,五花八门。科学家用高通量测序技术检测深部热水时,38个菌门、541个菌属一下子就被测了出来,原来黑暗的地底,热闹的小世界就在这里。

这儿不只有单细胞微生命,2011年,科学家在南非金矿3000米深的热水里,找到了一种叫魔鬼线虫的多细胞生物。谁能想到?这么深的地底,这么极端的环境里,居然有比细菌复杂得多的生命体在存活?这也让我们不得不停下来,重新琢磨生物的极限,到底在哪里。

研究这些地底生命体,从来不是为了好奇而好奇,太多实用的意义也因此而来。能帮我们摸清生灵的起源和演变,地底的极端环境,跟早期地球的环境特别像,或许这儿,就是生灵最早的摇篮,就算在过去地球发生生物大灭绝的时候,深部生物圈也可能成了生灵的避难所,保住了一脉生机,没让地球的生命史断过档。

还有找地外生命这件事,以前我们总盯着那些有日光、有液态水的星球,觉得只有那样的地方才可能有生灵。现在不一样了,火星的古老断层里、木卫二的冰下海洋中,或许也有和地球深部相似的环境,也有依托地质活动供能的生物,深部生物圈的发现,给我们找外星生灵,指了条新路子。

这些极端环境里的微生命,本身也是宝贝资源。它们的基因和代谢方式都很特别,像那些能在高热环境里工作的酶,说不定能用来做新型的生物制剂,或者修复被污染的土壤和水源,甚至用来生产更环保的生物能源,这些,都是还没被充分开发的潜力。