案件回顾:母亲当场揭发,男子荒唐辩解

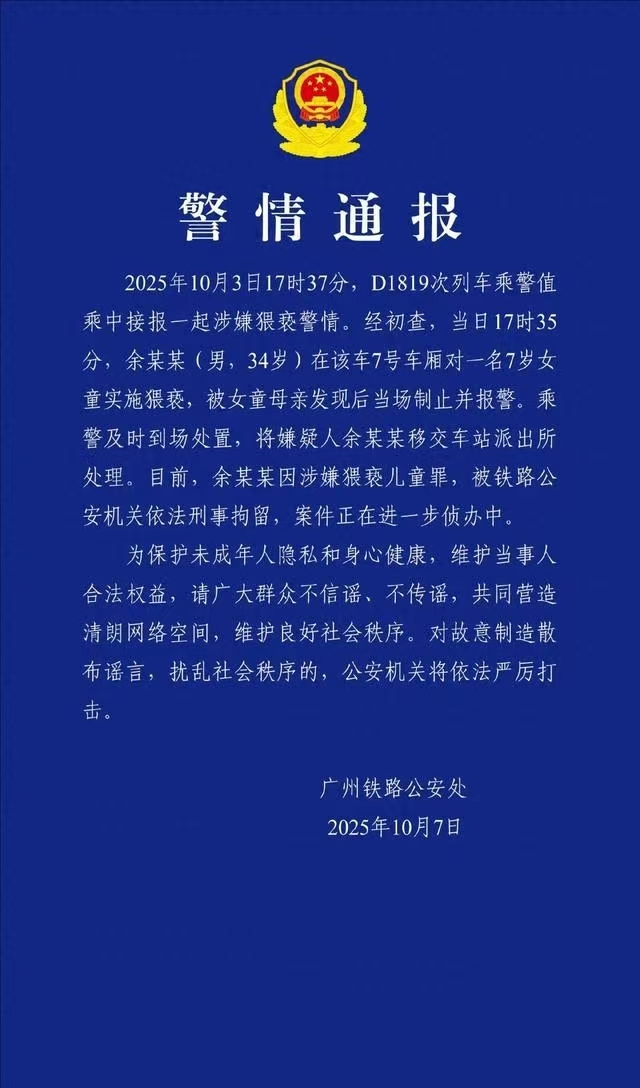

2025年10月3日,在一趟行驶的D1819次列车车厢内,一名7岁女童遭遇惊魂一刻。据广州铁路警方后续通报,34岁男子余某某因涉嫌猥亵该女童,已被依法刑事拘留。事件发生时,女童母亲敏锐察觉异常并立即制止,当场指斥余某某的猥亵行为。面对质问,余某某竟以“孩子可爱”等荒唐理由辩解。列车乘警接警后迅速到场,将嫌疑人控制并移交至派出所做进一步调查。

法律解读:猥亵儿童罪从重处罚,公共场所作案性质更恶劣

根据我国刑法,猥亵儿童罪无需以暴力或胁迫为前提,只要有猥亵行为即可构成,且依法从重处罚。若行为发生在公共场所或聚众实施,刑期可能升至五年以上。律师指出,余某某所谓“家乡习俗”等辩解毫无法律效力,其行为明显违背公序良俗,触碰法律红线。近年来,铁路警方对猥亵行为持续强化打击,例如丹东铁路公安处通过“五位一体”联防机制提升防控效能,惠州铁路公安处也曾实现猥亵案件“零发案”目标。

安全警示:儿童独处风险高,家长需强化监护与教育

本案中,女童与母亲座位分离,周围乘客误以为余某某是女童亲属,这一细节暴露了出行安全隐患。

警方提示:

全程近距离监护:公共场所尽量让孩子与家长同座,避免其单独应对陌生人;

提前进行边界教育:教会孩子识别不当接触,如感到不适要立即拒绝并求助;

遇事果断报警:家长应如本案母亲一样及时制止并报警,同时可保留视频等证据。

社会共治:铁路联防机制护航,公众需破除“旁观沉默”

为确保旅客出行安全,铁路系统已建立起一套融合了专业力量与公众参与的立体防护体系。这套体系的核心在于推动安全防护从“单打独斗”向“群防群治”转变。

在专业层面,乘警、列车员等工作人员协同发力。例如,乘警会携带专门印制的防侵害宣传资料,在巡视车厢时进行有针对性的发放和讲解。面对小旅客,他们会蹲下身来,用“小背心、小裤衩盖住的地方是‘小秘密’,别人不能随便碰”这样充满童趣又易于理解的语言,潜移默化地增强孩子们的自我保护意识。列车工作人员也接受了相应培训,能够更早地识别可疑苗头,并与乘警紧密配合。

更重要的是鼓励广大旅客打破“旁观者效应”的默契沉默。

社会心理学指出,在群体环境中,人们有时会观望他人的反应,导致责任分散。因此,当发现异常情况时,任何一位乘客主动的询问、一声提醒,或是在确保自身安全前提下的录像取证和协助报警,都能形成强大的集体监督力量,有效震慑和阻遏不法行为。这种专群结合、联防联控的机制,旨在将每一节车厢都打造成更安全的出行空间。

结语

此次高铁猥亵女童案件从发生到嫌疑人被迅速刑拘,清晰地展示了社会各方在保护未成年人方面所形成的合力与进步。