如今潮汕地区的人们,仍自豪地以“河洛人”自居。这“河洛”,并非凭空而来的称谓,它指向黄河与洛水交汇处的广袤平原——那是中华文明的根脉所在,是无数文化瑰宝的发源地。后世东南沿海地区出现的“福佬”“学佬”等称呼,皆是“河洛”发音在历史流转中的自然演变,正如明清时期踏足潮汕的西方传教士,早已在信件中以相关词汇记录下这一独特的文化印记。

回溯至公元960年至1279年的宋朝,那是一个思想文化绽放出璀璨光芒,却又被战乱阴影反复笼罩的时代。自宋代起,中原文化如一股强劲的春风,吹遍潮汕大地,成为当地的主流文化。经济的蓬勃发展与人口的稳步增长,为这片土地注入了前所未有的活力。人们开凿水利,修建筑堤集排灌工程,昔日沉寂的土地被唤醒,农业生产迎来了飞跃。

更有众多被贬至潮州的官员,怀揣着对文化的敬畏与传承之心,在这里兴建学校、培育学子、弘扬儒家思想,让潮汕逐渐成为岭南地区备受历代文人赞誉的文化圣地。唐宋八大家之首的韩愈,曾挥毫写下“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千”,道尽被贬的境遇;理学家朱熹亦有“年来揭阳郡,劳落海阴虚”的感慨;苏轼则记录下当地“朝人之事公矣,饮食必祭,水旱疾疫,凡有求必祷焉”的民俗风情,这些文字都成为潮汕文化传承的珍贵佐证。

潮汕与中原的渊源,并非始于宋代。早在秦帝国的百越之战时,中原与岭南的联系便已开启;西晋末期,八王之乱与五胡十六国的动荡,让第一批中原汉人踏上南迁之路;唐朝安史之乱的爆发,更是掀起了又一轮迁徙浪潮。北方少数民族南下争夺土地,迫使中原汉人从河南及部分内地省份出发,一路向东南海岸迁徙,最终抵达福建莆田、漳州等地,部分人甚至辗转来到潮汕。饶平澄海张氏家族中,便有一支的先祖张道宗在唐末迁入潮汕,潮汕前八贤之一的张奎,便是其八世孙;潮汕吴姓先祖,源自唐朝从河南迁入福建晋江的吴氏家族。

公元887年,吴居任出任朝阳令后在泸西定居,成为朝阳吴姓的开基始祖;潮汕李氏先祖为莆田人李宗,公元948年,他前来潮州游学,在潮州城内定居,其子孙后来在澄海、揭阳等地开枝散叶;潮州许氏开基始祖许烈,则在五代十国后周恭帝年间,因战乱频繁迁居朝阳。

不过,大多数潮汕开基先祖,都是从福建辗转进入潮汕地区。随着迁入福建莆田、漳州的中原人士日益增多,地少人多的矛盾愈发突出,再加上战乱不断,中原汉人开启了又一次南迁高峰,其中一支最终抵达粤东潮汕地区。他们不仅将中原核心传统文化带到这里,让其落地生根,更在潮汕文化中深深烙下了河洛印记,使得千年后的潮汕人仍以“河洛人”为傲。

唐朝末年,天下再次陷入四分五裂的局面,五代十国的纷争持续近百年。当五代进入最后一个中原王朝后周时,乱世的尾声悄然临近。公元960年,后周将领发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,定都东京开封府,宋朝就此建立。彼时,北方有契丹族建立的辽朝,西北有曾归属唐朝的党项族藩镇,南方则存在多个割据政权,北宋初期的疆域仅涵盖中原大部分地区,潮汕地区当时隶属于南方十国中的南汉。

为实现全国统一,宋太祖赵匡胤制定了“先南后北”的战略计划。面对北方契丹族的威胁,他派遣将领驻守边境州郡,确保北宋西北边境安稳,以便集中力量统一南方。公元970年,宋朝建立十年后,北宋军队开始攻打南汉——这个自秦汉以来岭南地区出现的第二个割据政权。次年,宋军兵临城下,南汉后主刘鋹投降,南汉灭亡,北宋成功统一岭南,潮汕地区正式纳入北宋版图。因避宋太祖祖父赵敬的名讳,靖州改名为梅州,梅州这一名称便由此而来。提及梅州,是因为它曾隶属于揭阳和潮州,且在北宋时期再次划入潮州管辖范围。

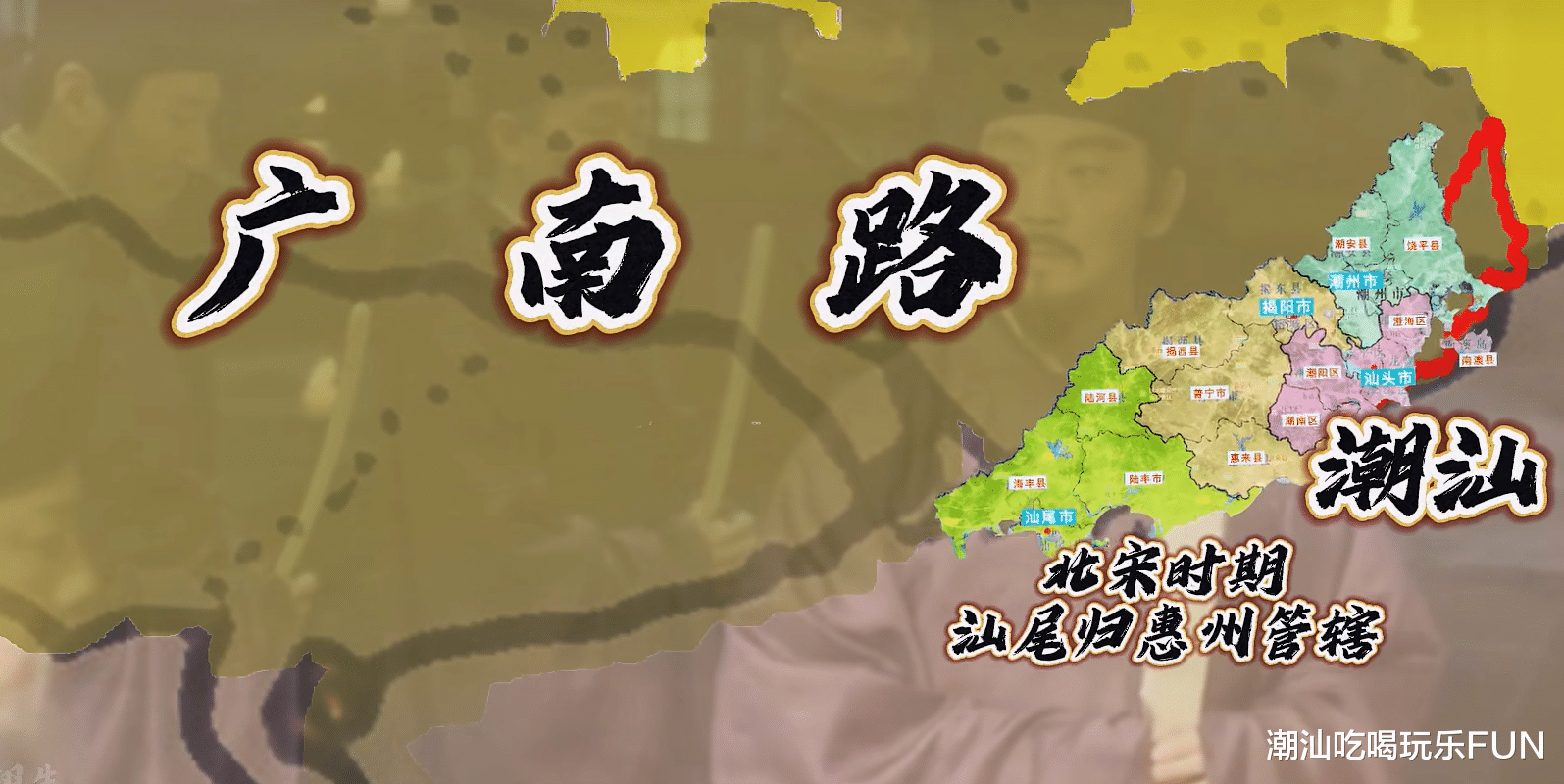

北宋建立初期,地方行政制度基本沿用唐朝旧制,未进行大规模改革。到宋太宗时期,行政体系调整为路、州、县三级,岭南地区相应改为广南路,潮汕地区隶属于广南路,以潮州为主要行政单位,其中朝阳、海南、汕尾等地归惠州管辖。为稳定社会秩序、抵御北方民族入侵,宋朝初期推行“养兵之策”,形成了庞大的军事体系。同时,为防止武将专权,实行“更戍法”,使得“兵无常帅,帅无常师”。这一制度虽有效遏制了将领专权的风险,却严重削弱了军队战斗力,为后来宋军屡战屡败埋下隐患,也促使原本居住在中原或已迁徙至南方的汉人,进一步向潮汕地区迁移。

在宋朝以前,岭南地区被中原人称为“南蛮”,只因当地土著居民性格强悍好斗,且教育文化水平落后,民众迷信巫术,生病时不寻求医术帮助,反而向鬼神祈祷,这些习俗被中原人视为“蛮俗”“陋俗”“夷俗”。唐朝甚至出台政策,禁止中原汉人与岭南越人通婚。《后汉书》中便有记载:“李华蛮夷处,婚娶不通,蛮人不得立田宅,由是境外肃清而不得相犯。”

直至宋朝,岭南“南蛮”的标签才逐渐褪去,这既得益于宋朝强大的文化影响力,也离不开中原人民的迁入带来的文化融合。宋朝以前,岭南地区少数民族众多,人口数量远超汉族,潮汕本地就有畲族、辽族、侗族、傣族等,潮州凤凰山更是畲族的发祥地与聚居地。随着中原人士的迁入,少数民族与汉族不断融合,最终许多少数民族融入汉族,成为中华民族大家庭的一部分。

公元976年,宋太祖赵匡胤去世。这位宋朝开国皇帝极为重视文化教育,推行“重文轻武”政策,以文人治理国家,并要求子孙不得杀害文人。在这一政策的影响下,文人在宋朝的地位空前提升,这也成为宋朝文化高速发展的关键原因,使宋朝成为中国文化高度发达的朝代之一,为后来潮汕地区人文事业的发展奠定了坚实基础。

宋太宗赵光义即位后,继承了宋太祖未竟的统一大业。公元978年四月,宋太宗兵不血刃地消灭了南方的漳泉、吴越两个割据政权,至此,整个南方归入宋朝版图。次年,宋太宗亲自率军征讨十国中唯一位于北方的北汉,辽朝派遣数万兵力支援北汉,最终北汉于六月投降。除西夏和契丹建立的辽朝外,宋朝基本实现了全国统一,将黄河流域、长江流域和珠江流域纳入管辖范围,结束了自唐末以来长期分裂割据的局面。此后,宋军乘胜攻打辽朝,试图夺回燕云十六州,却以失败告终,第一次北伐失利。从此,宋朝陷入了北方战乱不断、南方持续发展的特殊局面。

公元985年闰九月,宋廷颁布诏令,对岭南地区“杀人祭鬼”“不求医”“僧道欺奴”等民俗进行引导教化。以官方力量为支撑,中原文明开始大规模影响潮汕本土文化,中原核心文化迅速在潮汕地区传播、发展、壮大。得益于独特的地理环境,潮汕地区在之后的千年里,成为保存中原核心文化的重要阵地,为中华文明的传承留下了宝贵火种。

公元986年,宋太宗在平定北汉后雄心不减,趁辽朝新君即位之机,派遣30万大军分三路北伐契丹,最终仍以失败收场。自宋太祖以来,北宋多次北伐辽朝均告失败,这让契丹族入侵北宋的野心愈发膨胀,也加速了中原汉人向潮汕地区南迁的进程,大批中原汉人在随后的岁月里涌入潮汕,他们中的许多人成为当今潮汕绝大多数人的开基先祖。

公元997年,宋太宗驾崩,其第三子赵恒即位,即宋真宗。此时,岭南地区的行政单位迎来改革,广南路被划分为广南东路和广南西路,“广东”“广西”的名称由此诞生。潮汕地区的行政单位沿袭南汉制度,未做过多调整,隶属于广南东路,而汕尾当时隶属于广南东路惠州。

公元999年,辽朝下诏讨伐北宋,宋军派遣20万官兵应战,双方多次交战,宋军胜少负多。时任首都开封府推官的陈尧佐,因上书直言时弊触怒宋真宗,被贬为潮州通判。到任后,陈尧佐在金山路夫子庙东侧主持修建韩吏部祠,并撰写《招韩文公文》纪念韩愈,这便是韩山书院最早的雏形。陈尧佐十分重视教育,为潮汕培养了林从周、许深、黄成等众多学子,这些人后来大多考取功名,步入仕途。同年,潮汕黄姓开基始祖、福建长乐县人黄成来到潮州,结识了潮州通判陈尧佐。陈尧佐在潮州任职不到两年,因政绩卓著被召回朝廷,后来逐渐升任宰相,他在诗篇中提及“海滨邹鲁是朝阳”,让潮汕的文化地位得到进一步认可。

景德元年,辽朝发动大规模入侵,一路烧杀抢掠,长驱直入北宋腹地,宋军节节败退,士气低落。直到宋真宗赵恒御驾亲征,亲临澶州前线,宋军将士才重新振作,士气大振,最终在军民同心协力下成功抵御辽军入侵。然而,宋朝与辽朝签订了“澶渊之盟”,以每年向辽朝输送一定数额的岁币为代价,结束了双方40多年的敌对状态。宋辽之间的常年战争,导致大批汉人南下逃亡。此时的潮汕地区虽仍地广人稀,但随着中原人士的陆续迁入,再加上宋朝对文化的大力推广和文教事业的普及,潮汕地区的文化氛围日益浓厚,一批优秀学子开始崭露头角,为宋朝的发展贡献潮汕力量。

公元1010年,潮州人许深参加殿试,名列榜首,被授予将仕郎、秘书省校书郎之职。许深是潮州许姓开基始祖、福建人许烈的长子,后来历任鄞县知县,饶州、吉州、柳州、建州知州,广西提点刑狱等职,被列为“唐宋潮州八贤”之一,曾与唐宋八大家中的王安石、苏轼等人同为朝中官员。许深的出现,彰显了潮汕人文世代相传的优良传统,其后代子孙相继为北宋王朝效力,不少人在朝廷担任要职,他的曾孙许玉更是得到皇家认可,迎娶了宋太宗的曾孙女德安县主。

乾兴元年二月二十日,宋真宗驾崩,年仅12岁的太子赵祯即位,即宋仁宗。因仁宗年幼,由刘皇后垂帘听政十余年,直至公元1033年,刘太后去世,仁宗才开始亲政。宋仁宗善于用人,不断改革科举制度,宋朝的科技、文化、经济在这一时期达到前所未有的高度。唐宋八大家中有六位出自仁宗时期,四大发明中的三项在这一阶段得到大力推广和应用。公元1024年1月12日,北宋在成都设立益州交子务,世界上第一张纸币“交子”正式流通,并成为国家法定货币,宋朝经济社会迎来繁荣发展期,潮汕地区的社会经济也随之受益。

景祐二年,潮州人许绅出任江南东路转运使,监管江西、湖南诸路,官至正三品,身着四川紫衣官服,配饰金鱼袋。任职期间,许绅重视地方建设,兴办公益事业,关心农业生产,深受百姓敬仰。公元1036年,许绅之子许因考中第五甲,被任命为大理寺丞,后来官至太子中舍,担任太子的老师,还与司马光、范仲淹以及潮汕同乡吴复古、许深等人成为朝中同事。也是在这一年,范仲淹刚被召回京城一年,因不满宰相吕夷简把持朝政、培植党羽,向仁宗进献《百官图》,尖锐批评宰相用人制度,再度被贬。

同样在公元1036年,曾归附唐朝的西北党项族首领李元昊称帝,建立西夏,宋夏之间爆发了数年战争,宋军多次战败。这一结果,既源于宋朝“重文轻武”的治国策略,也与当时的政治腐败密切相关。臃肿的官僚机构、低下的行政效率,使得政府开支庞大,为维持运转,宋廷不断增加赋税名目和税额,加重对百姓的剥削。范仲淹多次上书进言,却始终未能改变现状。农民不堪重负,大量自耕农破产,再加上连年灾荒,社会上出现了众多流民。在这样的时代背景下,潮汕地区的祖辈先民延续前人的迁徙步伐,继续向南迁移,最终抵达福建。从秦汉到宋代的两千多年里,中原汉人迁入潮汕的进程,在宋代达到了顶峰。

宋代的潮汕,在历史的洪流中完成了文明的蜕变与崛起。中原文化的浸润、人口的迁入、经济的发展、文教的兴盛,共同塑造了潮汕独特的文化风貌。下一期,我们将继续探寻大历史背景下,北宋时期潮汕地区在社会经济与人文领域取得的辉煌成就,见证潮汕祖辈如何在宋朝时期于广东地区崭露头角,在经济与人文领域书写属于潮汕的精彩篇章。若您对这段历史有更多补充,欢迎在评论区留言分享。