几年前,我亲身卷入了一场糟心的“借钱风波”。对方最终被认定是“民间借贷纠纷”,但整个过程让我感觉像掉进了精心设计的陷阱。这段经历逼着我啃起了《刑法》和《民法典》,也让我深刻认识到:生活中最常见的借钱行为,稍不留神就可能滑向犯罪的深渊——诈骗。今天,就和大家聊聊这个关键界限,希望我的教训能帮你擦亮眼睛。

一、民间借贷就是江湖救急,有借有还说白了,民间借贷就是你情我愿的借钱行为。亲戚朋友间周转、小老板应急,都算。它灵活、方便,是正规金融的有益补充。法律认可和保护这种基于信任的交易。

核心特点:自愿、有偿、有还钱意愿。

怎么借?打借条、签合同、口头约定都行(但强烈建议留书面证据!)。

还不上了怎么办?通常是民事纠纷,法院判你还钱,可能上“失信名单”,成为老来,但不坐牢。

诈骗罪(《刑法》第266条)可完全不同!它从一开始就是奔着把你的钱“骗走不还”去的。骗子会精心编造谎言,让你心甘情愿把钱给他。

核心特征:非法占有目的+骗!

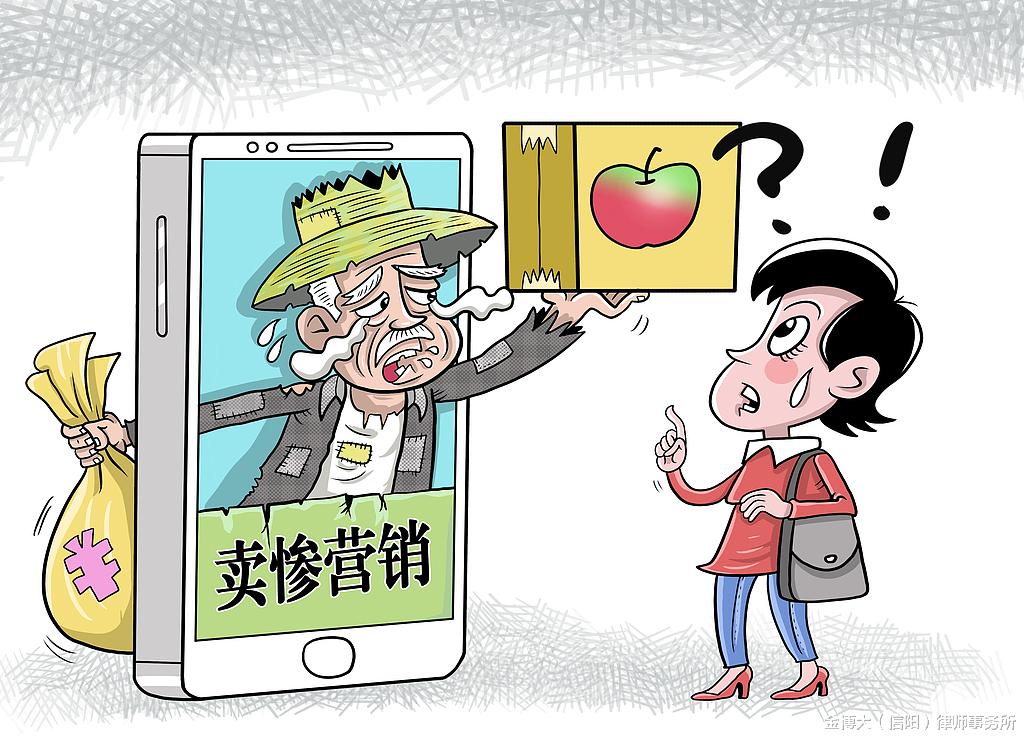

“骗”的手段:虚构身份、夸大财力、编造悲惨身世博同情(比如编造被后妈虐待)、伪造借款用途、提供虚假担保。

结果,你基于他的谎言,信以为真,把钱给了他。他拿到钱后,压根没打算还!玩消失、转移财产、拉黑辱骂是常态。

怎么判断对方是“真借钱”还是“假借钱真诈骗”?关键看三点:

(1)心术正不正,想不想还?

借贷:借钱时是真想还,哪怕后来遇到困难还不上,主观上没想赖账。

诈骗:从借钱那一刻起,就没打算还!所有承诺都是诱饵。

(2)手段脏不脏,骗没骗你?

借贷:一般有啥说啥,借款原因、自己情况基本真实(偶尔夸大点还款能力,不必然构成骗)。

诈骗:核心靠骗!身份、经历、用途、财力,总有几个是精心编造的谎言,就是为了让你上钩。

(3)行动诚不诚,还不还钱?

借贷:会努力还钱,还不上也会沟通协商。

诈骗:拿到钱就翻脸!躲债、换号、拉黑、甚至反过来辱骂威胁受害者。象征性还点小钱,只是为了拖延或迷惑,掩盖其非法占有的本质。

我遇到的那位“洪某”,堪称教科书级操作:

精准人设:自称汶川地震捐巨款(2000万!)的“大善人”,编织“父母离异、后妈虐待睡楼梯间”的苦情戏码博取深度同情。

情感操控:以“恩情”、“同情”为钩子,让我卸下防备。

紧急借口:抛出“资金周转”、“暴雪摔伤急需治疗”等理由,承诺“半个月必还”。

得手消失:到期直接“退游”装死,实际偷偷买号继续玩。舆论压力下,象征性还了一丁点。

翻脸无情:随后对我持续辱骂攻击,造成巨大身心伤害。

司法困境:报警因“有还款记录”被推给法院;法院审理时,因证人均为游戏好友,取证困难,最终按民事借贷判了。更发现此人借款前一年已有类似纠纷!再报警,警方以“法院已管”为由不受理。至今,未被追究刑事责任!

给准备借钱出去的你:

(1)警惕“完美人设”和“悲惨故事”:尤其是网恋、网友!核实!核实!再核实!(捐巨款?查查新闻有没有报道!悲惨经历?多问细节看是否自洽)。

(2)别让同情心冲昏头脑:骗子最擅长利用你的善良和情感软肋。

(3)坚持书面证据:借条、合同、转账备注(注明借款)!聊天记录别删!

(4)评估还款能力:别只听他说,看看他的工作、资产(线上交友尤其要谨慎!)。

大额借款,务必谨慎!问问自己:这人真的可靠吗?这钱万一回不来,我能承受吗?

给需要借钱的人:

珍惜信用,如同生命!承诺了就要尽全力还。一次失信,可能终身污点。

诚实沟通,真遇到困难,主动和对方商量还款计划,态度诚恳。

别动歪心思!记住,以非法占有为目的去“借钱”,就是诈骗,要坐牢的!从“老赖”到“罪犯”,往往只在一念之差。

“借”与“骗”,一字之差,天壤之别!前者是民事纠纷,后者是刑事犯罪。洪某这类人,游走在法律边缘,利用规则漏洞,伤害的是人与人之间宝贵的信任基础。

法律需要更清晰地划下这条红线!呼吁司法实践更重视审查借款人的初始意图和核心欺骗行为,不能仅因“有借条”、“还过一点钱”就轻易放过诈骗犯。同时,我们每个人都要筑牢防范意识,珍惜信用羽毛。唯有社会共治,让失信欺诈者付出应有代价,让诚信守诺者得到保护,才能真正维护公平正义的经济土壤!