存续仅8年时间,出了两个诺奖、170余位两院院士的西南联大,是“严进严出”的典范。

当年化学系一个班 43 人,只有 9 人毕业。

这样的高淘汰率,才能真正培养出顶尖人才。

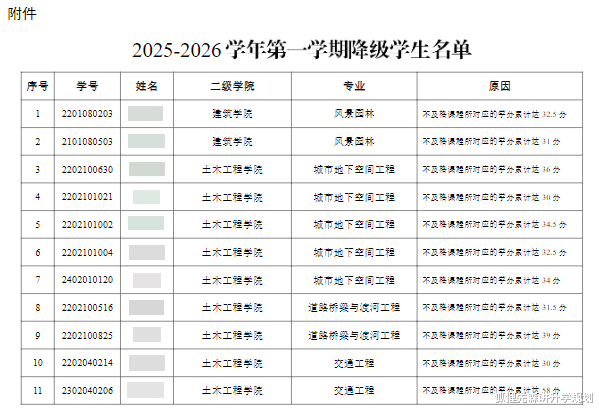

以前常听人说 “高考熬过去,大学就轻松了”“只要考上大学,毕业肯定没问题”,可最近一批高校的操作,彻底打破了这个 “谎言”—— 天津城建大学一次降级 54 名本科生,华南理工大学一学期就有上百名学生被学业预警甚至降级,成都纺织高等专科学校更是对多次不达标的学生提了退学。

这不是 “吓唬人”,而是本科生淘汰制正在动真格,越来越多高校开始告别 “放水毕业”,回归 “严进严出” 的教育本质。

今天就聊聊这事:为啥大学必须搞淘汰制?这对学生、对就业市场到底有啥好处?

别以为 “本科生淘汰” 是遥远的话题,最近几年,越来越多高校已经把 “学业不达标就降级、退学” 写进了校规,而且真刀真枪在执行。

天津城建大学今年直接对 54 名学生做出降级处理,原因很简单:不及格课程的学分累计超了上限,说白了就是 “挂科太多,还不补”。

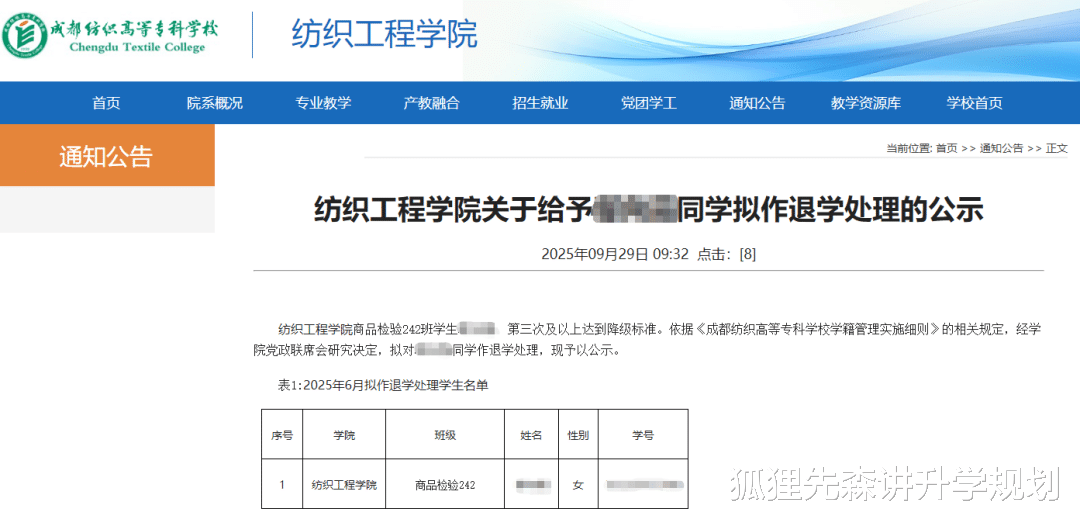

成都纺织高等专科学校更严格,有个学生因为第三次达到降级标准,学校直接拟了退学处理 —— 不是学校 “不近人情”,而是给过多次机会,实在跟不上。

华南理工大学的操作更系统,去年一学期就给 737 名学生发了学业预警,134 名学生被降级试读,81 名学生第二次降级试读。所谓 “学业预警”,就是学校提前提醒 “你再这样下去要危险了”;“降级试读” 是给个 “缓冲期”,让你留级再学一年;要是试读还不行,那就只能面临退学。

这些案例不是个例,而是趋势:以前大学 “毕业放水”,挂科了补考随便过,论文随便写写就能答辩;现在不行了,学分不够、挂科太多,真的会留级、会退学。

这背后其实是高校在传递一个信号:大学不是 “混文凭的地方”,是来学真本事的,学不会、不认真学,就别想拿毕业证。

很多人不理解:“学生都考上大学了,为啥还要淘汰?”

其实恰恰是因为以前 “太宽松”,才导致了很多问题,淘汰制是在 “纠偏”。

首先要扭转 “玩命中学,快乐大学” 的怪圈。

以前很多学生高中拼了命学,一进大学就彻底放松:熬夜打游戏、上课划水、作业抄同学的,挂科了也不慌 —— 反正补考能过,毕业能混。

可这样出来的学生,啥技能都没有,进了企业连基础的 Excel 都用不溜,写个报告都逻辑混乱,企业招了只能重新培训,浪费时间又浪费成本。

淘汰制就是要让学生知道:大学不是 “休息站”,是 “加油站”,不认真学,连毕业证都拿不到,更别说找好工作。

其次,这是国际高水平大学的普遍做法。

别以为只有中国在搞,全球好大学都有 “淘汰率”:美国 45%-65% 的高中生能上大学,但四年制大学毕业率只有 57.3%,差不多一半学生要多花时间甚至毕不了业;英国、德国的大学淘汰率 20%-30%,法国更是高达 50%。

为啥?因为好的教育不是 “人人都能毕业”,而是 “保证毕业的人都有真本事”。

咱们国家以前也有过 “严出” 的传统,比如西南联大。

在抗战那么艰苦的环境下,西南联大培养出了杨振宁、李政道这样的大师,其中一个关键原因就是 “高淘汰率”:总共 8000 多学生,最后毕业的只有 2000 多人,化学系一个班 43 人入学,最后只有 9 人毕业,还出了 2 位院士。

这说明 “严出” 才能逼出学生的潜力,才能出真正的人才。

现在我国大学本科淘汰率太低了,普遍只有 1% 左右,顶尖大学也才 5%,这么低的淘汰率,难免让一些学生 “躺平”。

淘汰制不是 “为难学生”,而是让大学回归教育本质,不让 “混文凭” 的学生占着资源,耽误真正想学习的人。

很多人担心 “淘汰制太冷酷,一点机会都不给”,其实不然。

现在高校搞的是 “阶梯式管理”,从预警到降级再到退学,有多次缓冲机会,不是 “一棍子打死”。

首先是 “学业预警”,这是 “最早的提醒”。

比如学生旷课太多、某门课几次作业不交,或者第一次挂科,学校会主动找学生谈话,告诉 “你现在有危险,得赶紧调整”,还会安排辅导员、学习好的同学帮忙辅导,相当于 “拉一把”,不让学生在错误的路上越走越远。

然后是 “降级试读”,这是 “中间的缓冲”。

如果学生挂科太多,学分不够,学校不会直接退学,而是让他留级一年,重新学没学好的课程。

比如华南理工大学规定,不及格学分超 25 分就降级试读,试读期间好好学,把学分补回来,还能跟原班级一起毕业;要是试读还不行,才会考虑退学。

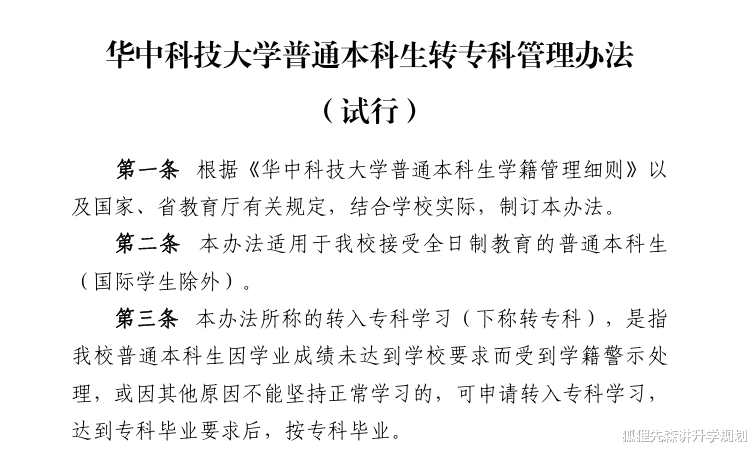

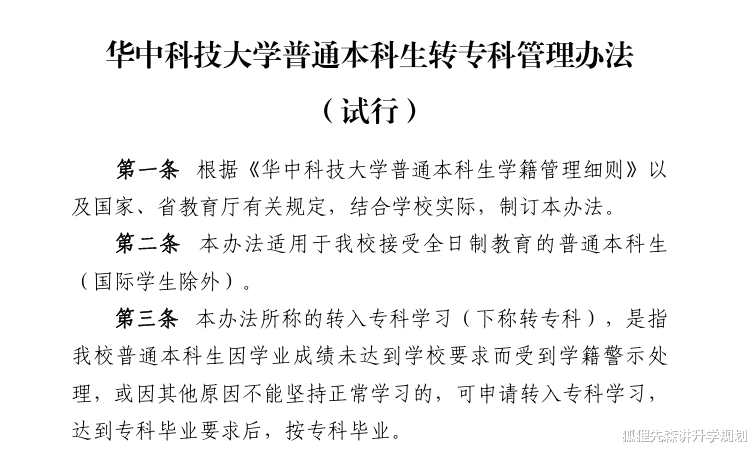

还有些高校更灵活,比如华中科技大学有 “本降专” 政策:本科生实在跟不上,可以转成专科学习,至少能拿到专科毕业证,不至于 “白读几年”;南京大学会引导实在不适应的学生,转入成人高等教育,比如自学考试、网络教育,给学生另一条出路。

这些做法说明,高校搞淘汰制,不是 “为了淘汰而淘汰”,而是 “先提醒、再帮助、最后才处理”,既保证了教育质量,又给了学生足够的机会,体现的是 “严管与厚爱结合”。

可能有人会说:“学生毕不了业,不是更难就业吗?”

其实恰恰相反,淘汰制对就业市场是 “好事”—— 它能过滤掉 “混文凭的劣质毕业生”,让真正有能力的学生更容易被企业发现,也让企业不用再 “踩坑”。

现在很多企业招聘时都头疼:招进来的本科生,简历写得漂亮,实际工作中却啥也不会 —— 连基础的专业知识都忘了,简单的任务都完不成,还得企业花几个月培训,培训完说不定还留不住。

这就是以前 “宽松毕业” 导致的:一些学生混了四年,啥本事没学到,却拿着本科毕业证,挤占了真正有能力学生的机会。

淘汰制能改变这种情况:能顺利毕业的学生,至少证明他在大学四年里认真学了,能掌握基础的专业技能,企业招过去能更快上手,不用再花大量时间 “补课”。

对学生来说,这也是一种 “倒逼”—— 知道不认真学就毕不了业,就会主动去上课、去练技能,反而能在毕业时更有竞争力。

说白了,就业市场缺的不是 “本科生”,而是 “有能力的本科生”。淘汰制不是 “减少毕业生数量”,而是 “提高毕业生质量”,这对学生、企业、整个社会都是好事。

以前 “进了大学就能毕业” 的陋习,其实是对教育的不负责,对学生的不负责。

大学是培养人才的地方,不是 “文凭工厂”,如果不管学生学没学会,都给发毕业证,那不仅是浪费教育资源,更是耽误学生的未来 —— 等他们进了社会,发现自己啥都不会,再后悔就晚了。

本科生淘汰制的到来,不是 “为难学生”,而是让大学回归该有的样子:用 “严进” 保证生源质量,用 “严出” 保证培养质量。

对学生来说,这是一种 “督促”,让你在大学四年里不敢放松,真正学到能安身立命的本事;对社会来说,这是一种 “保障”,让就业市场里多些 “真才实学” 的人,少些 “混水摸鱼” 的人。

希望越来越多高校能坚持 “严进严出”,也希望学生们能理解:现在的 “严”,是为了未来的 “好”。

毕竟,能靠自己的努力拿到毕业证,能在毕业时被企业认可,才是对大学四年最好的交代。