月下

Under the moon

月下,字晗瑛,曾用名,袁珮芳,木匠之女,浏阳人,写诗,画画。湖南省女画家协会会员,湖南省花鸟画家协会会员,长沙市美术家协会会员,长沙市女画家协会艺委会委员,湖南省九歌书画院画家,长沙致公书画院画家。现为月下诗画馆主理人。

于2019年5月在长沙画院举办名为《不写荷花诗愿做湖边人》中国画个人作品展。

于2022年10月受邀参加丽江雪山美术馆《人文丽江》当代文人水墨画名家邀请展。

于2025年5月在长沙简牍博物馆举办名为《为荷而来.月下诗画作品展》。

出版散文集《旧时光 》,诗画作品集 《月下诗画(一)》、《月下诗画(二)》。

一个冬日的上午

不是

每一个上午

都想画画

站在画台边拿起毛笔又放下

思绪飞到窗外

假若有一只白色的蝴蝶

停在竹叶的尖尖上

然后又飞到窗台,文心兰刚好开了一串串小花

它对着玻璃窗梳理翅膀的样子,优雅迷人

“嗨!这个上午的阳光真美”

我几乎就要脱口而出:风也温柔

蝴蝶不属于这个季节

而我也不属于这个世界

我捂住嘴巴,拉上纱帘,把耀眼的阳光挡在屋外

晴也好,雨也罢,对一天并没有多大的区别

如果可以逃离

我也无处可逃

羞愧与懊恼,苍白与疼痛

像永不退潮的海水

眼看着头发丝

一丝一丝被淹没

我出走后,依然孤独

火车经过大树,小树,平原,房屋

枯黄的稻田,整齐的排序

火车经过一座座陌生的城市

终于

商丘,这个名字,让我想起

少年时代认识的商丘的商老师

他教过我计算机,五笔打字

也是那时候,我喜欢李清照的词

他应该还热爱古诗词

应该没有啤酒肚

应该没有变成油腻的大叔

火车经过开封,曾经的丝绸之路,

曾经的八朝古都

张择端在这里创作了《清明上河图》

我多想下去看一看,走一走,摸一摸城墙上的石头

多想穿越到宋朝,和李清照吃茶,赌书,喝酒

沉醉不知归路

火车停下来

有人拿着行李下车

也有人拿着行李往车上走

我开始喝青岛啤酒

她发消息说:我刚回国,倒时差,昏天黑地的睡

她说,你也要出去走走,你的美丽与浪漫,适合别的国度

她又说,世界很广阔,人很多

我出去后

依然孤独

她就这么画

隐约觉得我们每个人心中都有一个神灵,在人生某个节点会做出莫名的指引,让你不得不俯首朝着她指的方向努力前行……于是那些路上的披荆斩棘,酸甜苦辣权当理所当然,照单忍耐全收下,若运气好,心性与神灵指的路吻合,定是一切坦途,人生平安,苦辣艰辛的努力除却荣誉、地位、金钱外,尤其是人格、人性以及事业上得到升华;运气不好的就遭殃了,全程的苦辣不说,获得的只有清苦,和路人的讥笑,而你仍犟性地高扬着你那颗头颅,并非有所意义。人生就这样,一不留神就这样或那样了,而已。

认识月下时间不长,只知道她喜欢画画喝茶,她说她画画没有来路,只是心性而为。看画中路数,知道她讲的是真话。

一个从商的人,因看了一眼画家画画就将自己“日进斗金”的生意放下,去画画,这里面不光是理性思考加勇气的问题,我问过她,她也讲不明白,看来文章开头讲的那“神灵”,结结实实附过她的身。

月下画画似乎跟女权与女性主义没关系,她尊重来自内心的觉悟,以及女性生活视觉的阅历。她极度自我、自信,又能天衣无缝地让二者杂糅在一起,这自信、自我是构成月下笔墨语言底气所在,在她的画中你绝对找不到“柳叶描”,“钉头鼠尾描”之类,合乎画法的画法存在。她的画幅都不大,看着这些画作你很难想象,那些线条是由一个女子握着如椽大笔,自心底,一笔一划如空中荡漾般,自自然然流淌而出。

学习中国画讲传承,从门派,若不,便是“无源之水,无根之木”,即使画了,那也是“野狐禅”不予认可,这个理论仿佛只有在中国,或者中国的艺术中存在,已是铁律,一旦有逾越得到的只能是“啧啧”一片。学习中国画常规路子大都选择先从临摹入手,说是掌握一些基本笔墨语言,方可绘画。实则是找来一根绳子把自己结实捆上,装进笼子,在笼子内又用尽力气去进行挣扎,复从笼子挣脱出来,这过程被视为正途。至于个人的情感,眼前的事与物皆可以不管不顾。一个极度自我的人是不会忽视身边的人和事的,只不过她们不习惯表达,以一种叫着内化于心、近乎忍耐的方式进行交流,有时干脆不予言说,一笑了之。说了,也是言不由衷,事实上她们内心强大的很。

月下习画尊重来自心底里的感悟,当然她绝不拒绝学习,平时她喜欢翻看画册,文字阅读,或邀一两好友去看一些自己认为可看的画展。“非常可惜,近些年的展览,看不到让人心动的好画了!”口气之大,令人咂舌。她就这样生活和判断来自自身以外的事与物。但是回到画案上后就会主动忘却一切“阅历”对她的干扰,“我”一定是整个绘画过程的主宰。

女性与身俱来身上都带有密码,千百年来有人试图解开、破译这个密码,终归徒劳。女性在一些场合出现,都会给人意想不到惊喜,让你思想不及。她们的思维没有模式,没有思维的惯性,闪念似的,男人们企图教训她们显然是徒劳的,因为你压根就不知道她们理性在哪。

男人与女人之间实际永远隔着的,有时就像是隔着一个星球,之间很远。有时又像仅隔着一层薄薄的膜,近得几乎就要同化,细究,觉得还是隔着那么一点。

在男权思维的社会里,对待女性艺术、女性画作该不该调整一下固有的观念呢,是个问题。当女性艺术家开始用自己的视角看世界时,她们的画才与男性艺术家的画拉开距离。这种由性别带来的不同,就在于她们意识到自己是女人,因此,这一时期的女性艺术家不再是一个失声的群体,也不再是单纯沿用男人的发声方法来歌唱,她们在自我探寻中已经初步形成了自己的话语系统,这一时期的女性也不再仅仅是处于一种被说、被写、被画、被赏的客体地位,她们已经反客为主,从自身经验出发去说、去画、去写去做。月下无意挣脱女性荷尔蒙的属性,更无意与男性争短长,只愿用心体味来自身边一切人事的美好,和这世界给予的温暖,并用自己的“稚拙体式”娓娓道来。

稚和拙这两个字合在一起成为美学价值取向,已成定局无有争议。但细想想这个美学的局不仅仅只是个美学问题,还有随之而来的一支创作实践队伍,和面貌纷呈的作品局面,令人目不暇接。在现当代稚拙之美实践者中,首推关良先生和陈子庄先生,他们把原来固有的中国笔墨造型观,从头至尾做了彻底的、中国式的幽默化改造,把人的成长归“零”,“智”回孩提,“艺”归本源,尽是“顽劣、可爱”。纵观月下的作品,无不淋漓尽致体现出这一美学原则实践精要,她画《沈复》既保留了作为文化名人的形象又很好地体现出画者孩提般的天真与朴拙;又如另一张画她自己父亲的画,除了造型稚拙天真以外,就连脸上的造型也还保留画家自己尚存的稚气,其用笔滞速,线性扑茂,剔净扭捏和油滑,画面中那些已做好的凳子,水桶和木料,看似自由散乱地出现在画中,这种“散乱”实则体现了画家对自己孩童时期可信度极高的记忆,也是对父亲无限温暖的爱。这“散乱”是越过章法后的章法,是情感表达以后新的“章法”。黄永玉先生对自己艺术实践曾经有过多种工具性能尝试,却对水墨画作了最具物质化的解读,他说:水墨是宣泄情感最为称手的工具。月下在创作《父亲》这张画作的时候,也暗合了黄先生这一感悟,也采用了纯水墨的方式来完成,简体字的题跋与画中纯净水墨质感,和着自己对父亲浓郁情感表达,三者达到了高度契合,可以这么说,这画就是典型“月下式”笔墨语言,是一种不管不顾只属于她自己笔墨语言的范式。

当今中国画创作有一种流行体式,业内人士把它称为“展览体”,完整、严谨、体量庞大,主题性极强,等等这些都是受到西方创作观念的影响,对于改造旧的中国画创作观念,对于推动现实主义题材创作,是起到了积极推动作用的,但同时也给中国写意画美学价值观带来了极大的负面影响,太过的以形的准确性为标准的作画观念,必然消减以神写形的中国画造型观。

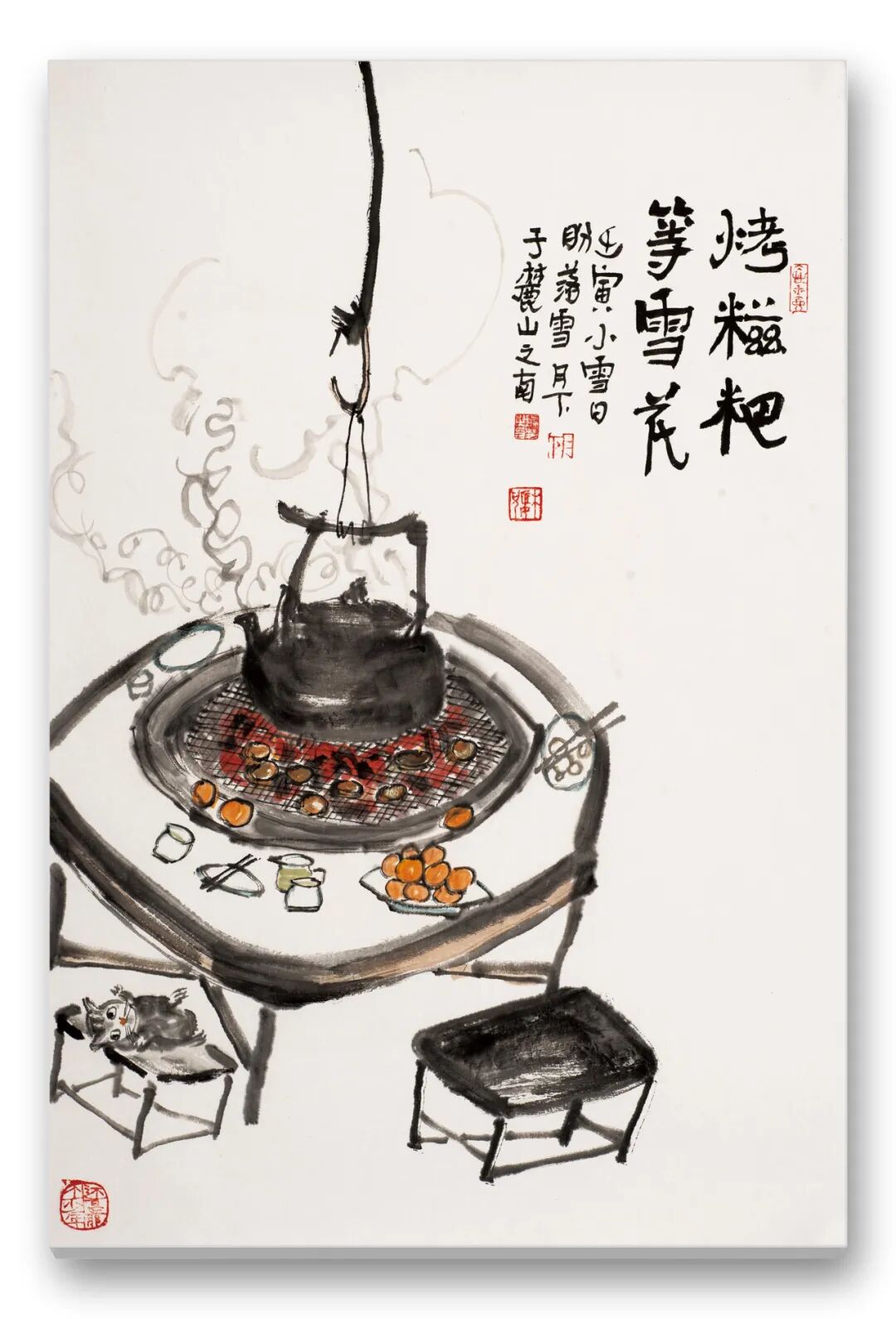

月下作画不喜欢太正式。她作画总是随性、随心、随机而动,也从不打草稿,因而画中尽是天趣、天机,率性的笔墨在运动中充满了不确定因素,或浓或淡,时而用线时而泼墨、时而赋彩,灵动可人。在她画中的长短句题款里,能够读出她内心对这世界充满温情和暖意,即使有时伤感,也是用美好来呈现,因为她心中透着满满的阳光。

有一次一帮画画的人聚在一起说画画的事儿,有人说“笔墨是一个画家的终身追求”月下一改平日少言寡语风格,抢来话语说“画中的意境和作画时的境界才是一个画家的终身追求!”言辞凿凿令人咂舌。

画家画画理所当然,职责所在,亦是惯性使然。去写点文章作点诗,也属于持有修养范围之内,不该大惊小怪的。月下画画属于用餐中的正餐,写诗呢,我看应属于一日三餐中不可或缺的早餐吧。她的诗浪漫之中透出诗的严谨,汹涌、澎湃的情感压抑在有限的文字里,不让文字肆溢涣漫,可谓字字珠玑。时而深情委婉,时而俏皮可爱,时而深邃不测,时而激荡澎湃,时而依实叙事。比如她写十月的一首诗:十月的好/你从来不知道/即便知道/也假装不知道/十月的好/只有风知道/昨夜/我给自己取了个名字/就叫十月。又如:油茶花/昨夜/誰的梦呓/飘落在细雨里/野蜂闻讯赶来/认出了若干年前/爱吸花蜜的少年/写了微信/发了微博/还有说说/一夜之间/千树万树油茶花儿叮叮咚咚的开/似是初雪在山坡玩耍/或似调皮的孩子扯散了絮/昔日的少年/如今添了华发/那就送她一罐花蜜/让她哼着歌儿回家/亲爱的油茶/一边儿结果/一边儿开花/作者在有限句中把初春大自然的美好,和自己热爱大自然,亲近大自然刻画得淋漓尽致,展现了很好的诗性。

都说“诗言志”,月下亦不例外。她说自己情感上有了起伏便借助诗来宣泄,来慰籍,写诗是个心力活,不能硬来的。

自信的月下对于自己没有能像有些人那样受过专业训练产生过遗憾情绪,反而觉得那些都是束缚,她很享受现在的作画状态:自由和快乐。

【作者:肖振中 。中南林业科技大学教师 ,湖南省中国画学会副主席 ,中国美术家协会会员】